公文式 和田三丁目教室 指導者

金光 照子(かねみつ てるこ)

東京都出身。芦屋市と千代田区で幼稚園の教諭を務めたのち子育てに専念。公文式指導者募集の説明会にて公文式と出合う。公文式の創始者と直接親交があり、乳幼児指導に熱心に取り組んできた。KUMONが会員保護者向けに発行していた家庭教育情報誌『Capable』に連載されていた“公文会長「公文式」を語る”シリーズに1994年に登場。幼児教具の開発にも携わってきた経験もあり、全国各地、海外での公文の指導者向け講座の講師も務めた。

公文教育研究会 広報部長

景山 忠男(かげやま ただお)

1993年入社。国内教室事業に30年以上携わり、国内4地域でジェネラルマネージャー・リージョナルマネージャーを歴任後、2023年7月より現職。

子どもがやりたくなるような

「しかけ」がされた教材

広報部長 景山(以下、景山):長年教室での指導をありがとうございます。まずは公文の指導者になられたきっかけをお聞かせいただけますでしょうか。

金光照子先生(以下、金光):わが子が3人おりまして、一番下の娘が幼稚園に通っているとき、役員の副会長をやっていました。そのとき一緒に役員をやっていたママ友だちがお子さん3人を公文に通わせていて、皆さんが公文の教材をやっているのを見て初めて知りました。

それまで私は、上のふたりの息子たちには、厳しく勉強させる母親でした。一番下の娘は絵や音楽、バレエが好きな子でしたが、小学校に入学して1年生のとき、算数の授業がある日に学校に行くのを渋るようになったんです。理由を聞いてみると、算数が好きではない様子でした。千代田区で勤めていた幼稚園の給食の先生の娘さんも公文をやっていたので相談してみたら、「公文をやってみれば」とアドバイスされました。ちょうどそのとき、公文の指導者募集のダイレクトメールがたまたま届いたので、説明会に行ってみました。

そこで公文のお話を聞くと、説明会からもう公文式の虜になってしまいました。ただ、私は幼稚園の先生はしていましたが事務的なことはやったことがなくて、そういうことができるかしらと思ったり、説明会で仲良くなった他のふたりの方々と「どうしようか」と言いながらも、結局3人とも公文の指導者になりましたね。

景山:幼稚園の先生をしていた金光先生が、どういう点で公文の教材や公文式の考え方をよいと思われたのですか。

金光:最初の説明会に出たとき、ゼロから公文式の考え方を学びたいと思いました。公文の研修や講座も大好きで、今でも研修ノートをとってあります。実はこれまで公文の教室では、幼稚園の教諭をしていたことを一切出してはきませんでしたが、幼稚園の教諭をしていたときは、教育者の斎藤喜博先生※1の授業論から学んだり、『エミール』※2を読んだりして、子どもを主役にした保育、単元学習について学ばせていただきました。

※1 斎藤喜博(さいとう きはく、1911-1981)/日本の教育者。1930年に群馬県で小学校教師となる。島村立島小学校校長となり、子どもの可能性を伸ばす教育実践をおこない、教育実践の指導者として活躍。授業論を中心とした『斎藤喜博全集』など著書多数。

※2 ジャン=ジャック・ルソー 著、教育書。

その結果、子どもたちが成長していく姿を目の当たりにしました。この学びと経験が、私自身の教育観の根っこにあります。子どもを主役にした単元学習を実践して発表をしたり、指導の週案や月案を徹夜しながら書いたり、子どもを主役にする保育とはどういうものか、子どもがやりたい気持ちになっていろいろな活動に入ることができる「しかけ」をしていました。

公文の教材も、子どもが主役となるよう、たくさんの「しかけ」がされていますよね。教材の大きさもそうですが、プリントを1枚やったときのやり遂げたという満足感を得られる絶妙な教材のしかけに惚れ込みました。先入観を持たずゼロから公文式を学び続け、公文に夢中になっていきました。家族にも公文の虜だねと言われましたね。

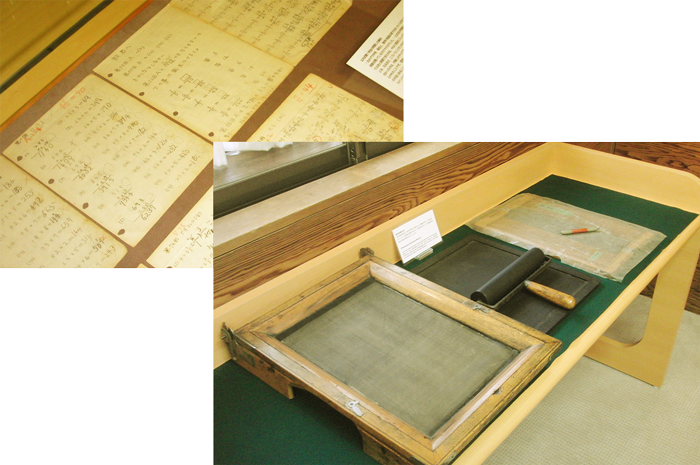

景山:公文の教材は、当時高校の数学教師をしていた創始者(以下、公会長)が、わが子のためにつくったのがはじまりで、最初はルーズリーフに書かれた手づくりの計算問題が原型ですよね。

公文教育研究会創設当初は教材の大きさもB5判だったのが、現在のA5判に。公文の教材には、公会長の「子どもが自主的に学習していく姿勢を育てる」というお考えが反映された「しかけ」がされていますよね。

金光:また、公文では点数で子どもたちに順位をつけません。私の教室にも、他の塾にお通いのときに、点数で順位をつけられてやる気をなくしてしまい、「手遅れですかね」と教室に来られる親御さんがいますが、「公文はいつでも、いつからでも大丈夫ですよ」とお話しします。

シュヴァイツァー博士は医学をもってアフリカに貢献した

僕は教育によってアフリカに貢献していきたい

景山:金光先生は公会長と直接お話しされる機会も多かったかと思いますが、会長から学ばれたこと、会長の人となりについてお聞かせください。

金光:公会長が自分のお子さんのために教材をつくったのも、わが子への愛ですよね。そして、近所の子どもたちのために公会長と夫人が二人三脚でお教室をなさったのも子どもたちへの愛です。

その、子どもたちへの愛情は、「幼少期にただ遊んでいるのはもったいない、いい情報をいっぱいあげたい」という想いにつながり、幼児教育の研究にもつながっていきました。例えば、ジグソーパズル※3のモニターを私の教室で引き受けたこともありましたが、ジグソーパズルが大好きだった子はみな集中力がついていきました。小学校に入ったときに、何の苦もなく45分間座って授業を受けられたり、学習習慣がついていたり、学ぶことが好きだったり…というのは、その子にとって大きなプレゼントになりますよね。

※3 くもんのジグソーパズルは、楽しい「玩具」であり、学びにつながる「教具」として今から40年ほど前の1984年、1歳くらいの小さなお子さまでも楽しく遊べるよう、2ピースからスタートする知育玩具として発売されました。

景山:公会長は「じょうずに働きかけさえすれば、子どもは遊びと学習の区別がなくなって、遊ぶことが学習であり、学習イコール遊びというふうになっていく。じょうずな働きかけを受けずに成長すると、勉強と遊びを比べて、勉強が嫌いになる子も出てきてしまう」とジグソーパズルをすすめておられましたね。

公会長がわが子のために教材をつくることにしたのは、長男・毅(たけし)さんが小学2年生のときでしたが、実は、長男が2歳のときに次男が生まれて、夫人は次男の世話をしなければなりません。そこで公会長は、長男の世話は自分がやらなければならない、と始めたのが歌と読書でした。

この「歌い聞かせ」や、適切な本を(読むことを)勧めることで、長男・毅さんの語彙能力がとても養われました。毅さんは小学校に上がる前には、小学3年生の学習雑誌を一人ですらすら読めて、小2のときには小学5~6年生の文章を読んでいたほど、国語力が育っておられました。

金光:まだ公文を知らずに子育てしていた上のふたりの息子たちには、親として後悔しているところもあります。息子ふたりには、小学校に入るまでは幼児教育をしていませんでしたので…。小学校に入ってからやった子とその前からやっていた子とではものすごく差があるので、もっと早く公文に出合っていれば…。息子たちにも幼児教育をしてあげたかったですね。

グローバルな視点で言えば、公会長はアフリカに対する思いがすごくおありで、「シュヴァイツァー博士※4は医学をもってアフリカに貢献したが、僕は教育によってアフリカに貢献していきたい」とおっしゃっていました。

※4 アルベルト・シュヴァイツァー(1875-1965)/アフリカでの医療活動に生涯を捧げた。ランバレネにおける外科医としての診療活動に対して1952年にノーベル平和賞を受賞。

1990年頃、南アフリカから「アフリカの教育の行き届いていないところにも公文で教育を」と来日なさった方が、私の教室に見学に来てくださり、公文式を見ていただいたときは、とてもうれしい気持ちになりました。

景山:1990年6月に世界中に読者を持つ『TIME』誌に公文式の記事が掲載され、世界各地からお問合せが殺到した時期ですね。南アフリカの高校の元校長先生も記事を読んで「ぜひこの目で確かめたい」と来日、公会長と会談して、金光先生のお教室に見学に行かれたのですね。今アフリカでは、南アフリカ、そしてケニア、ザンビア、ナミビア、ボツワナに公文式が広がっています。

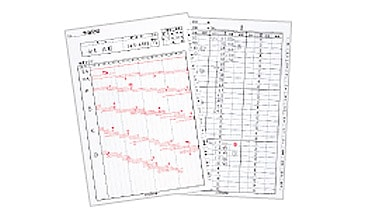

金光:私は常々、公文の指導というものは医に通ずるものがあると思っています。医は治療医学あり、予防医学あり、公文では進度グラフ※5はカルテ、教材はお薬。復習してできるようになったり、学年より先に進んで学校の勉強がらくにできるようになったり。お医者さまの、生死を握っている責任感と同じくらいの気持ちで私は大切な子どもたちをお預かりしていると思っています。

※5 公文の教室では、学習時間や点数などを成績表に記録します。生徒の教材進度をグラフにつけたものが進度グラフです。

ですから、教室を訪れてくださった一人ひとりの生徒のニーズにあわせておつきあいさせていただいています。あるがままのすべてを受け入れて、その子の興味を知り寄り添う。その一人ひとりの輝きを損なわないよう、心をほぐしながら、小さなことでも認めてほめる。とくに幼児指導では、子どもが何をするのかじっと見つめていれば、おのずからその子への指導法が見えてきます。

一番偉いのは子ども

子どものリズムを大切に

景山:金光先生は公文の幼児指導のパイオニアとしてこれまでたくさんの生徒さんの指導をされていらっしゃいましたが、公会長の幼児指導についての印象的な言葉をお聞かせください。

金光:公会長は「一番偉いのは子ども、その次にお母さん・お父さんがいて、その後ろに指導者」とよくおっしゃっていました。偉いというのは、賢いといったニュアンスですね。

幼児に限らず、どの生徒にも、「どう? 難しい?」「大丈夫? 先へ進む? それとも復習する?」と問いかけながら、相談しながら進度を決めています。教材進度には表れない、その子の過去から伸びたところをキャッチしながら、そして無理をすることのないよう、その子のリズムを大切にしながら、気長におつきあいさせていただく、というのが私の基本姿勢です。そのため、どんなに小さな子にも、どうする?と問いかけて、子どものリズムを大切にしています。

子どもが強制されて学ぶことがないように、例えば、なかなか学習に入れないときでも否定せず、待ちます。待っていれば、子どもは自分で「直しだけはやっていこうかな」と自分の意思を示すようになり、できるところから学習を始めてくれます。私はいつも「よくぞ教室に来てくれた」という気持ちをもって子どもたちと接しています。とにかく心をほぐしながら教材に向かわせてあげるのが私のポリシーです。

幼児指導では、他の学齢の生徒同様、保護者と心を合わせてお子さんの成長を助けるという心構えで接しています。お母さま、お父さまが子どもの能力はすごいということを信じて、それをキャッチできるアンテナを立てていただき、子どもの出した信号をお母さま、お父さまにキャッチしていただくことでお子さんは自信を持ち、情緒も安定してますます学習に意欲的に取り組むことができるようになります。この循環が幼児の成長につながっています。

しかし、なかにはお子さまの成長を期待するあまりに、焦ってしまう方もいます。「〇〇ちゃんにとって長いこれからの人生の中で、今学習を嫌いにさせてしまったら大変、良かれと思っていらした幼児教育が逆効果になってしまいます。長い目で見守って働きかけ続けて差し上げてください。こんな小さいときからお母さまが教室に入会しようという気持ちをもって通ってくださったのですもの。絶対、素晴らしい成長を見せてくださいますよ」と言い続けます。

景山:先日教室を見学させていただいたとき、生徒さんとその日学習する教材を決める場面で、生徒さんが教室に来て、パッと新しい教材に手を伸ばした瞬間に「(教材を)先に進めるんだね」と、別の子には同じケースで「まだ家に教材あるはずだよね」と先生がおっしゃって、どうして見えていないものが金光先生にはわかるんだろうと驚きました。

金光:生徒の学習状態や学習している教材のことは常に頭に入っていますので、わかります。

景山:子どもたちは、先生が何も見なくてもそう言ってもらえると、自分のことをちゃんとわかってくれていると安心するだろうなと思いました。私が教室のスタッフさんにお話をお聞きした際に、「子どもたちにとって金光先生は信頼できる大人です」とおっしゃっていたことがよく理解できました。

金光:大人といえども、子どもと同等の位置に立つのが私のスタンスです。子どもたちには、教材を解くとき、「時間を書いてね、お願いします」といつも丁寧に話します。教室の中では、大人でも間違ったときは子どもたちに謝るし、「人として」の部分は大切にしています。そして、子どもたちには恥をかかせないように、保護者の皆さんにも「お子さんを試してはだめですよ」と伝えています。また、子どもは、小さい声で話しかければ、必ず聞いてくれるようになります。

景山:教室の中では、金光先生からも教室スタッフの皆さんからも、子どもたちに対して、「あれしなさい、これしなさい」という指示語がないですよね。また、金光先生からスタッフの皆さんに対しても指示する言葉は聞かれませんでした。

金光:スタッフの皆さんも、元生徒や元生徒のお母さまたちなんですよ。私の娘の同級生もスタッフをしてくださっています。子どもの頃、娘と一緒に公文をやってくれていて、そしてその方のお子さんふたりも教室に来てくれて。今年は私の元生徒のお子さんで幼児期から私の教室に通ってくれたDくんと、現在、当教室でスタッフをしてくださっている方のお子さんのTくん、おふたりが東大生になったんですよ。こうして公文でのご縁が続くことで、私の想い、考えていることが受け継がれているのではと感じています。

景山:元生徒のお母さまもお子さんを通わせてくださったり、教室スタッフをしてくださったりしているのですね。公文でつながる人とのご縁、素晴らしいです。後編では、金光先生のお教室の卒業生や保護者の皆さまとの交流について聞かせていただきます。(後編につづく)

関連リンク ジグソーパズル|KUMON now! KUMONトピックス|公文教育研究会 くもんの「童謡カード」と「歌二百読み聞かせ一万賢い子」|KUMON now! トピックス アフリカ大陸に広がるKUMON|KUMON now! KUMONトピックス|公文教育研究会 南アフリカの公文式教室|KUMON now! トピックス 公文式の原点① <個人別・能力別>|KUMON now! トピックス 公文式の原点② <自学自習>|KUMON now! トピックス 公文式の原点③ <可能性の追求>|KUMON now! トピックス 公文式の原点④ <家庭教育>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑤ <学年を越えて進む>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑥ <ちょうどの学習>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑦ <学習習慣>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑧ <低い出発点>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑨ <100点主義>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑩ <標準完成時間>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑪ <高校でできるようにする>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑫ <悪いのは子どもではない>|KUMON now! トピックス

|

後編のインタビューから -公文の教材は大学卒業レベルまである 公文式はいつでも、だれでも、どこででも |