「毅(たけし)、お歌をうたおう」

|

公文式の原型となった親子学習が始まる1954年からさかのぼること数年…。

公文家では、若き父親だった公文公が幼い息子「毅」のお守りをしながら学校唱歌や鉄道唱歌などの歌をうたって聞かせていました。

公文公は、歌をうたうだけでなく、歌詞に出てくる言葉や場所にまつわる話も息子が理解できるかどうかはともかくとして、熱心に語ってあげました。

公文公は、かつて兵隊として渡った満州で、中国語の歌を聞いたときに、歌は楽しくて、ことばを覚えるのに役立つと実感した経験がありました。語彙を増やすのには歌が一番よいと思っていたので、わが子の教育も歌から始めたのでしょう。知っている歌がなくなると、童謡集を買ってきて、さらに歌を教え続けました。

「感心なことに、この子は歌を覚えるのが実に早かった」と後に公文公は当時をふり返っていますが、歌といっしょに話をしてあげたことも、ことばへの興味を育て、より早く覚えることにつながったのではないでしょうか。

こうして幼いうちからたくさんのことばを覚えた毅は、ひとり読みができるようになったのも早く、幼稚園の頃には、小学3,4年生向けの学習雑誌などを読むまでになりました。高い読書力の土台は語彙力にあり、ことばを覚えるには歌からという考えは公文家の子育てで実践されたことでした。

『母と子の童話集』から『童謡カード』へ

|

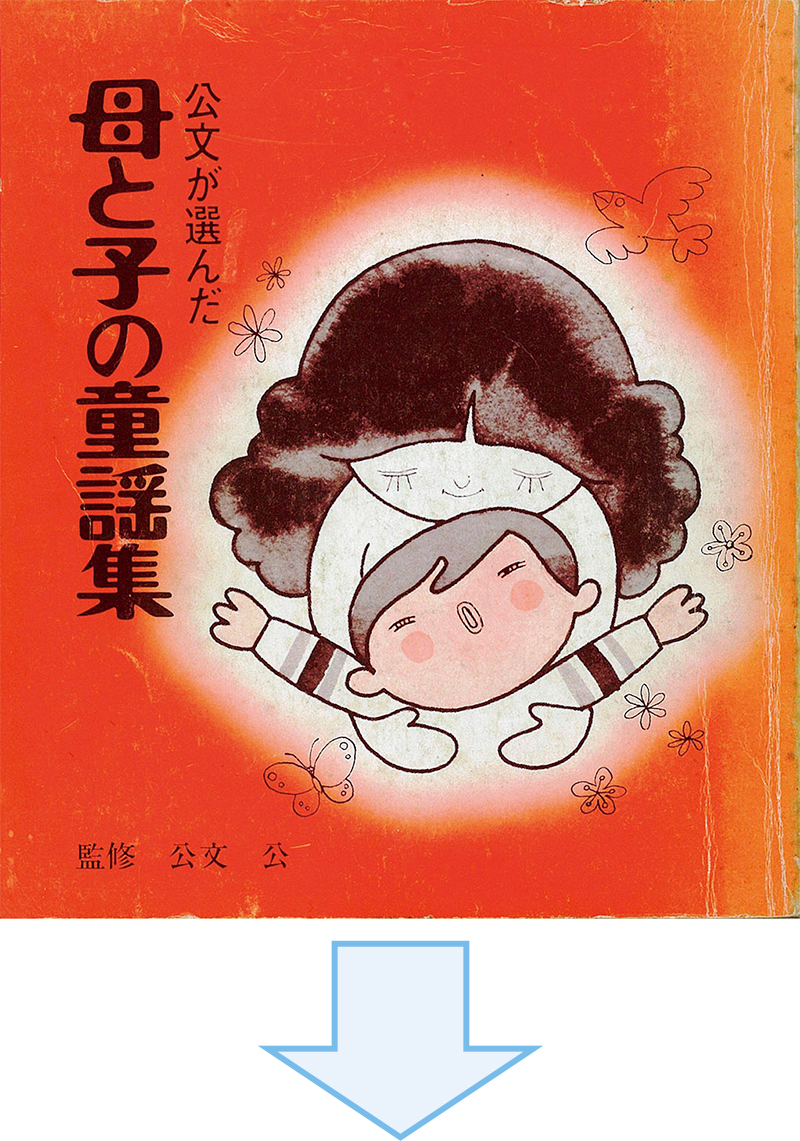

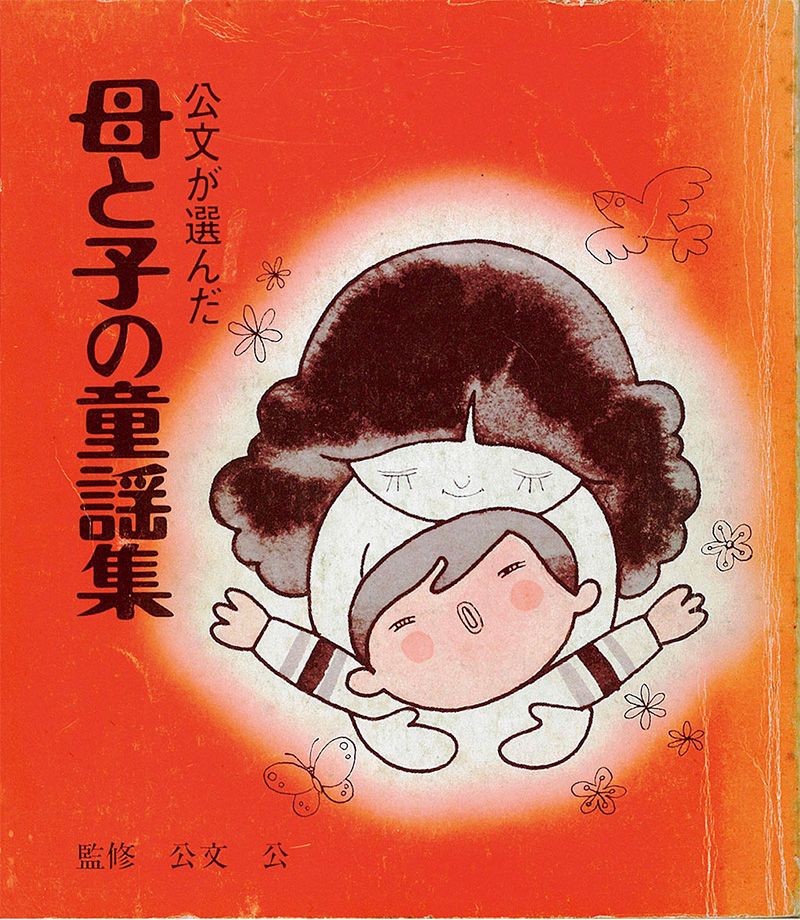

1979年刊行『公文が選んだ母と子の童話集』。子守り歌、遊びの歌、動物の歌、自然の歌、楽しい歌の5つのジャンルで96曲を収録。イラストで遊び方も紹介。 |

|

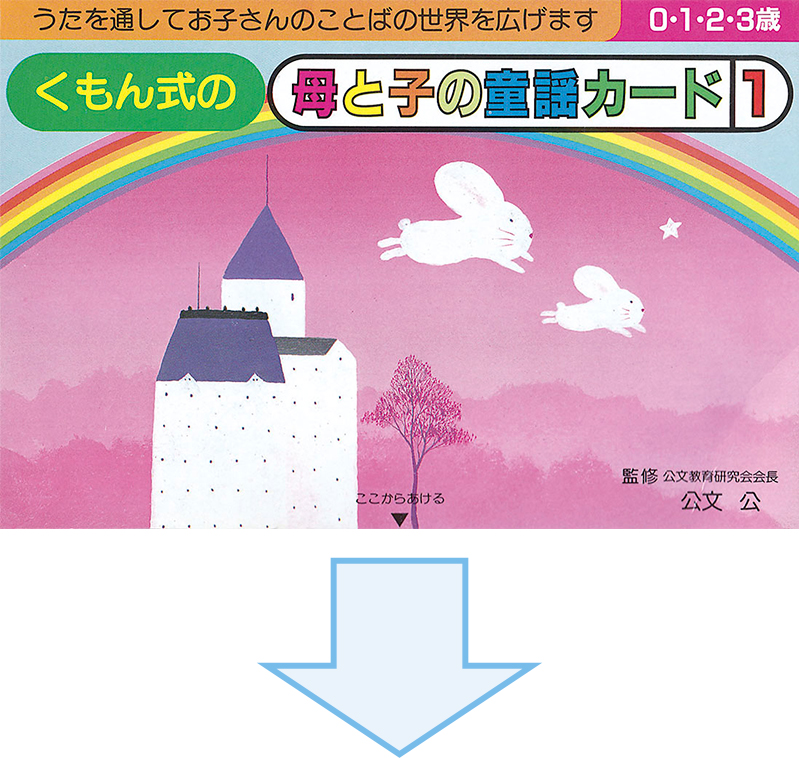

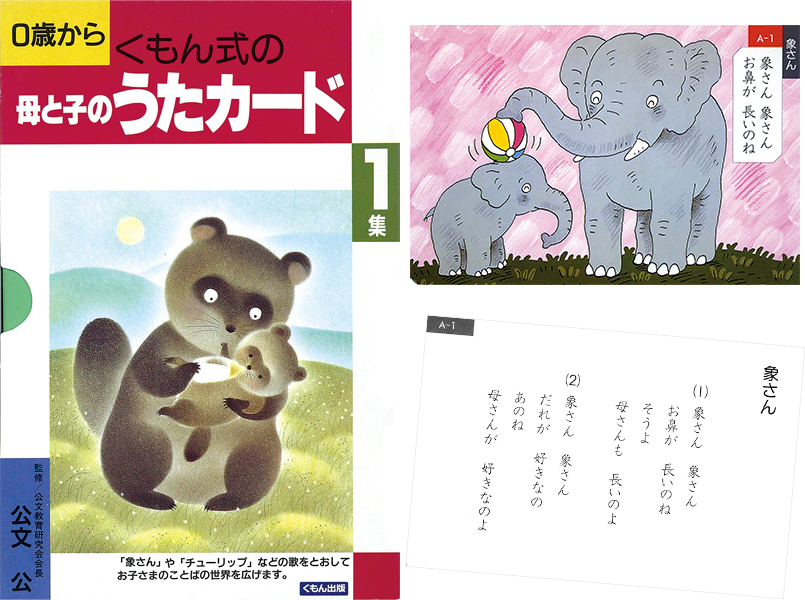

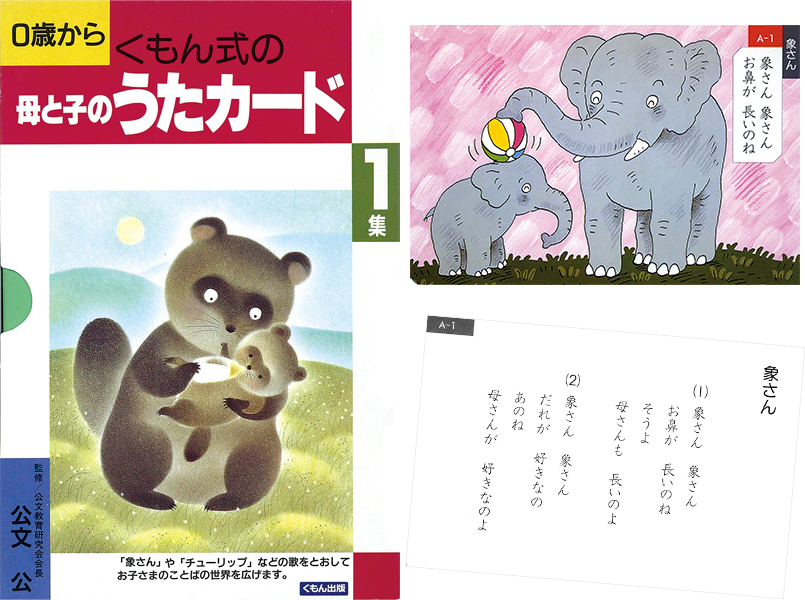

1985年の初代『母と子の童謡カード』。候補曲を集め、語彙調査やアンケートを行い幼児に親しみやすく覚えやすい歌90曲を1~3集に各30曲ずつ収録。 |

|

1990年、算数・国語共通8A教材新作の際に童謡カードから『母と子のうたカード』へ。語彙調査やアンケートなどにより、収録曲や順番も改訂。順番については、公文公自身が「1番は“ぞうさん”と明言した。 |

1979年刊行『公文が選んだ母と子の童話集』。子守り歌、遊びの歌、動物の歌、自然の歌、楽しい歌の5つのジャンルで96曲を収録。イラストで遊び方も紹介。

1985年の初代『母と子の童謡カード』。候補曲を集め、語彙調査やアンケートを行い幼児に親しみやすく覚えやすい歌90曲を1~3集に各30曲ずつ収録。

1990年、算数・国語共通8A教材新作の際に童謡カードから『母と子のうたカード』へ。語彙調査やアンケートなどにより、収録曲や順番も改訂。順番については、公文公自身が「1番は“ぞうさん”と明言した。

1979年『公文が選んだ母と子の童謡集』が出版されました。手のひらサイズの小さな冊子でした。わが子に歌を教えるのにあたって、市販の歌集をずいぶん使った公文公は、この『母と子の童謡集』も大いに公文式指導者に活用していただきたいと願っていました。

この時期には、公文式幼児教育において、いくつかの画期的なできごとがありました。

1977年、初の幼児方程式学習者(中学1年生程度の方程式を学習する幼児)が2名誕生。さらに1983年、幼児方程式学習者が24名になったとき、彼らの成育のようすや家庭環境などを調査してみると、どの子も極めて高い読書力をもっていることが明らかになりました。そこで、幼児方程式の前に、“3歳でひとり読み”という目標が生まれたのです。

歌は語彙を増やし、ひとり読みへの第一歩になる――家庭や教室でもっと歌を覚えやすくするために、1985年『母と子の童謡集』は『母と子の童謡カード』に生まれ変わりました。

『童謡カード』は1曲1枚のカード形式になったことで、親子で楽しく使えるものになりました。

公文公によって「幼児教育の三種の神器」のひとつにも位置づけられた『童謡カード』は、『漢字カード』『磁石すうじ盤』とともに、公文式教育において広く活用される重要な教具となったのです。

生まれたらすぐに歌を聞かせましょう

|

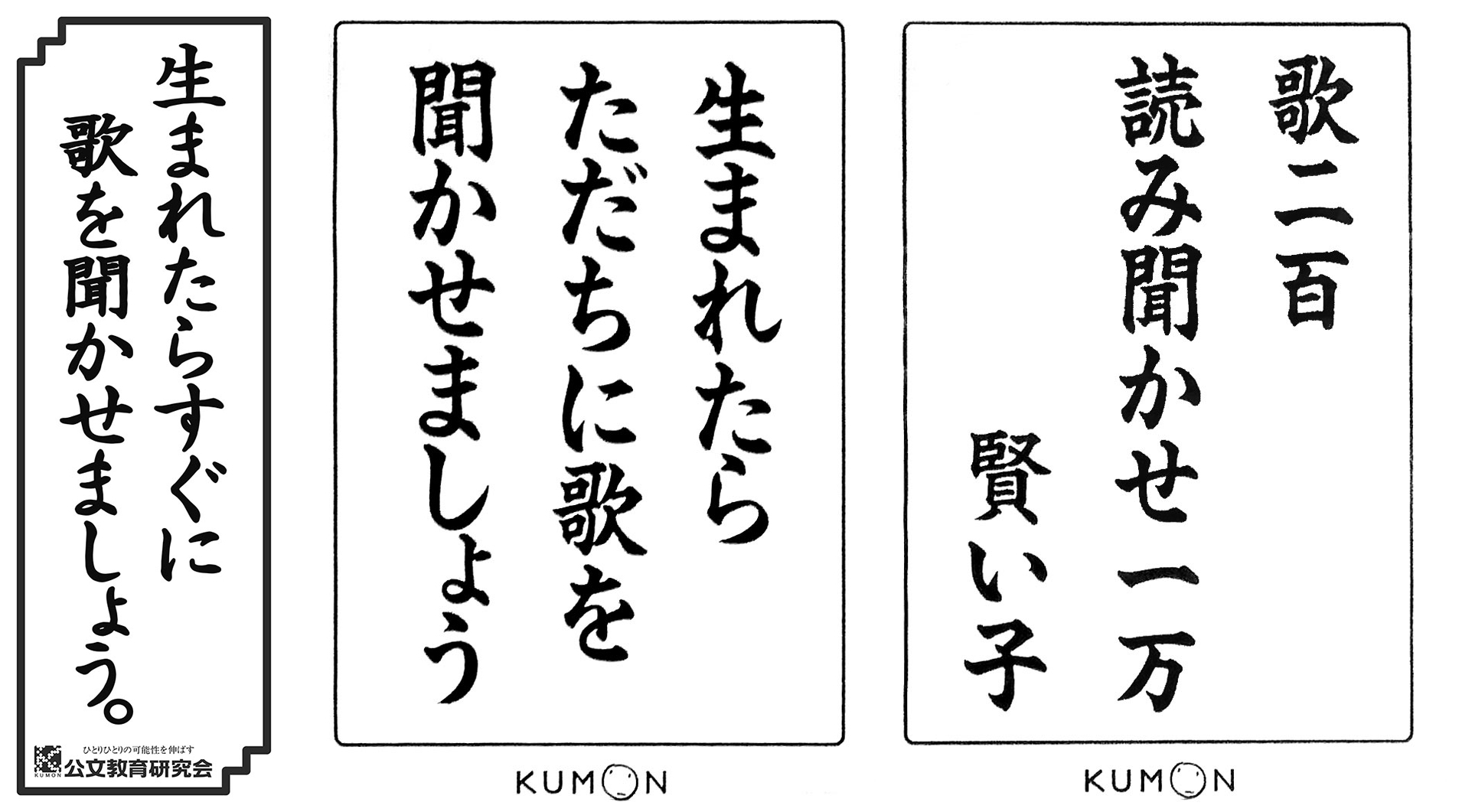

公文式幼児教育の2つの標語――「生まれたら ただちに歌を 聞かせましょう」と「歌二百 読み聞かせ一万 賢い子」。

この標語の作者はもちろん公文公です。

生まれてすぐから歌を聞かせていると、生後1か月でほとんどの子は反応するという公文式指導者からの報告がきっかけとなり、1987年「生まれたらすぐに 歌を聞かせましょう」というポスターが生まれました。

縦長のこのポスターを教室や先生方のご自宅などにたくさん貼って、できるだけ多くの方に見てもらい、赤ちゃんが生まれたらすぐに歌を聞かせることを実践してもらうように――公文公は指導者向けの講座などの際によく話をしたものでした。

「歌二百 読み聞かせ一万 賢い子」のポスターができたのは、3年後の1990年です。3歳10か月で方程式を学習した子が2歳半で歌を200曲以上覚えて、その後は1回聞いただけで歌を覚えてしまうので数えられなかった、という報告から「歌200」という具体的な目標が示されました。そしてこのときに「すぐに歌を」は公文公によってより記憶に残りやすい五七五調の「ただちに歌を」と変更されたのです。

「歌は大切である」ということひとつとっても、そこに至るまでには公文公自身の体験や事例の蓄積などがありました。

|

「歌」と「読み聞かせ」で語彙を豊かに、本好きな子どもに育てたい―― 「童謡カード」や「生まれたら ただちに歌を 聞かせましょう」に込められたこの願いは公文の新しい取り組みにもつながっています。

2012年には、歌や読み聞かせなど「ことばのやりとり」による親子のきずなづくりをコンセプトにした「Baby Kumon」がスタートしました。また、2017年には、ことばの世界を広げるのに最適な歌を、童謡から子どもたちに人気の曲まで200曲セレクトし、美しい絵とともに収録した「くもんのうた200えほん」が刊行されました。

「ことばを教えるには歌から」――この考えは今も公文式幼児教育の根底に流れているのです。