前回、公文式学習の基盤になっている方法は、徹底して一人ひとりの子どもに「ちょうど」の学習内容を与えていくということであると述べました。

多くの場合、年齢や学年を意識するあまり、その子の能力を越えたことを与えてしまいがちなので、結果的に“強いる”ことになってしまうのです。逆に、あまりにも低すぎてらくにできるところを与え続けていると、最初は喜んでいても、やがて子どもは退屈に感じて意欲を失い、長続きしない場合が多いのです。

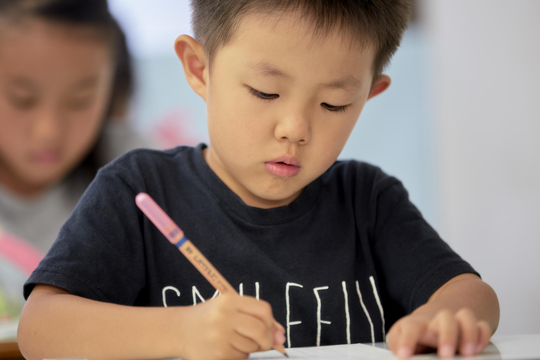

子どもの将来を考えると、学習習慣と学力では、まず学習習慣を先につけることを考えるべきでしょう。学習習慣をつけるには、最初は“勉強”と考えないで、机の上で子どもがやりたくなるものを、短い時間でいいから毎日少しずつ続けさせていくことです。そして集中力がついてくるにつれて、その子どもの能力のちょうどを見極めながら学習量をふやしていきます。かなりやさしい内容からスタートし、短時間に集中する練習を繰り返しながら徐々にその時間を長くし、学習内容のちょうどを高めていくという公文式の特長は、子どもに長続きさせ、学習習慣をつけていくためのものです。

|

子どものやる気をじょうずに「むりなく」「むだなく」「むらなく」学習習慣にむすびつけるため、公文式では次のようにしています。

①むりなく続ける・・・子どもが少し勉強をやる気になったと喜んで、今がチャンスとばかりにたくさんさせようとすると、子どものやる気はすぐに消えてしまいます。子どもにとってちょうどの学習量とは、腹八分目の「もう少しやりたい」というくらいにとどめます。

②むだなく続ける・・・公文式の教材は、自分がどれだけ進んだかがはっきりわかり、先の目標と学習の見通しが立てやすい構成になっています。そのためにやればやるほど、自分の力でどんどん先に進めるので子どもは楽しいのです。

③むらなく続ける・・・ある日は集中してたくさんやるが、ある日はやらないというような状態では効率よく力がつかず、長続きしません。毎日20分ずつでもコンスタントに学習できるように計画を立て、おおいに励ましながら学習の道筋を示し続けます。

「継続は力なり」と言いますが、継続しにくいものを与えて「続けなさい!」と言うのは酷です。常にちょうどを見極めながら、そのちょうどのレベルを上げていくことによって、学習習慣もつき、意欲も続き、ひいては学力も向上していくのです。

*このコラムは、1999年の広報誌『文』に掲載した記事の引用です。

関連リンク 誕生ストーリー 公文 公(くもん とおる)物語