公文式 水巻教室 指導者

伊藤 ゆう子(いとう ゆうこ)

熊本県出身。『公文式算数の秘密』(廣済堂出版)※を読み公文式を知り、教室を開設。公文式の創始者と直接親交があり、障害がある生徒の指導に熱心に取り組んできた。障害児指導の自主研究活動に取り組み、その活動は九州・沖縄のみならず全国に広がっている。全国各地での公文式指導者向け講座の講師も務めた。Baby Kumonと学習療法の創成期には指導者モニター活動に携わった。※1974年出版、現在は絶版で入手不可。

公文教育研究会 広報部長

景山 忠男(かげやま ただお)

1993年入社。国内教室事業に30年以上携わり、国内4地域でジェネラルマネージャー・リージョナルマネージャーを歴任後、2023年7月より現職。

公文式なら、障害のあるなしに関わらず 同じ教室で学習することができる

広報部長 景山(以下、景山):長年教室での指導をありがとうございます。まずは公文の指導者になられたきっかけをお聞かせいただけますでしょうか。

伊藤ゆう子先生(以下、伊藤):私が育った熊本の田舎では、当時、戦争で負傷し障害を負った大人や、流行していた小児麻痺(ポリオ)の友だちが何人もいました。車いすもないのでリアカーに乗って登校する子もいましたし、お手洗いに行くときも一緒に行くのが当たり前。みんなで助け合いながら一緒に遊んで勉強して成長してきました。

村にはおじいさんやおばあさんが大勢いて、年老いてだんだん身体が動かなくなっていくのも見て育ちました。子どもながらに、年を取るということはどういうことか、皆そこに向かって生きていくんだなということを自然と理解していきました。

中学3年生の時に出会った恩師のご自宅には、いつうかがっても、戦争で障害を負った大人や小児麻痺の子どもたちも楽しそうに一緒に学び合っていました。

そういう環境の中で、自然と、福祉や教育の仕事に関わりたいという夢をもち、教師の資格を取りました。が、私が大学生の時に、「一斉授業で学ぶことが困難な障害のある子たちの学びを保証する」という目的で、今で言う特別支援学校、支援学級ができ、私が思い描いていた「いろんな子たちが一緒に学ぶ教育」というのが難しくなってしまいました。

教育というのは本来、生徒一人ひとりに向き合うこと、そのためにも一緒に学ぶことは教育の大事な要素なのに、と思いながら子育てをしていた時、公文式の創始者である公文公会長(以下、公会長)の書かれた本、『公文式算数の秘密』に出合いました。個人別・能力別の公文式教育なら、障害がある子もない子も誰でも、同じ場所で、同じ教材で一緒に学習できるかもしれないと思い、公文式の指導者になりました。

景山:自分も小さい時は、近所にいろんな子がいて、分け隔てなく、一緒に遊んでいました。それが自分にとって当たり前の環境でしたが、分けてしまうと知り合う機会もなくなりますよね。

伊藤:開設した教室で、障害のある生徒が増えてきた時、もっといい指導につなげるために、できることがあるのではないかと思い、言語聴覚士の資格を取りました。言語聴覚士の勉強をしたことで、公文式指導を客観視することができ、今まで経験則でやっていたことが、なぜよかったのか理解することができました。言語聴覚士は言語や聴覚に障害のある人のリハビリを担当しますが、資格を取った今でも、子どもたちが育つ環境の中にいろんな人たちが一緒にいる方がいいと思う気持ちは変わりません。

誰だって、いつ事故に遭うかわかりません。自分が肢体不自由になったとき、まわりに、障害があっても自分たちと同じように喜んだり、夢をもったり、はたまた落ち込んだり、努力したりしながら生きている人がいれば、自分の障害を受け入れ、ポジティブに気持ちを切り替えて学び続けられると思います。

景山:世界的に求められているインクルーシブ教育に通じますよね。私も幼少期に同じような環境でしたので、伊藤先生のおっしゃることに共感します。

指導力を上げるために 公会長は学び方を教えてくれた

景山:伊藤先生は公会長と直接お話しされる機会も多かったかと思いますが、公会長から学ばれたこと、公会長の人となりについてお聞かせください。

伊藤:教室を開設して1年目、生徒さんのきょうだいに小学校入学を控えた水頭症のAさんがいることがわかりました。こちらの言うことは理解できても、会話はお母様としか成立せず、当時、お医者様や療育関係の方からも、Aさんにいろんなことをさせるのは諦めるように言われ、自営業の店内で一日寝かされて過ごしていることがわかりました。「Aでも学習できますか?」と保護者の方がおっしゃるので、「一緒にやってみましょう」と言い、私にとって初めての障害のあるお子さんの指導が始まりました。ためらいがなかったといえば嘘になりますが、「どのような子も必ず伸びる」という以上、徹底的にAさんの反応を見守りながら、Aさんに合わせて公文式学習の指導をしよう、と思いました。

人が人らしく生きていくためには言葉が何よりも大切だと思い、まずうたやカード、そして、四肢で唯一動く右手を動かして線を引く練習から始めたところ、2、3か月後の定期健診で髄液が減ったという結果が出ました。水頭症の患者さんの髄液が減るということはあり得ないとされており、お医者様が大変驚かれました。毎日うたや読み聞かせ、カードのことばや文を聞かせたり口の動きを見せたりすることで、脳が動き出したのでしょうか。医学的なことはわかりませんが、学習を始めて3か月後には自分の名前を、筆圧の弱いひらがなで書けるようになりました。

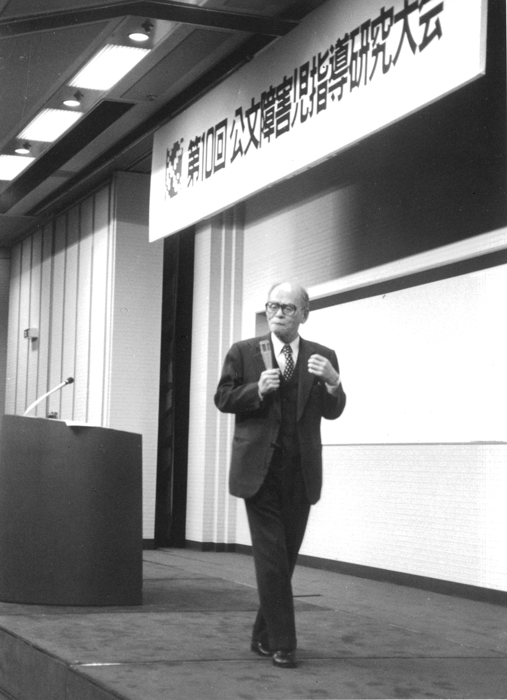

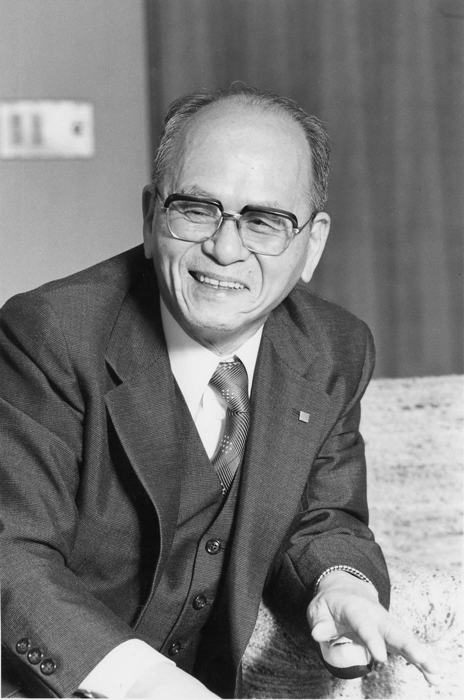

創始者 故・公文公会長

翌年、公文障害児指導研究大会※1でAさんの成長を発表した時、公会長が私のところにいらして、「教室見学を何回しましたか」と聞いてこられました。「まだ2回しかしていません」とお答えすると、「新潟の教室に見学に行きなさい、幼児の能力を伸ばしている先生の指導を勉強してみたらどうですか」とおっしゃいました。

※1 公文式指導者が指導法を学び合うKUMONの内部の勉強会。

とはいうものの、障害のある子への指導について学びなさいということなら理解できたのですが、まだ小さいわが子を置いて幼児指導を学ぶために北九州から新潟まで行くのは大変だと思い、行きませんでした。

その代わり、北九州の先輩の先生の教室を見学させてもらったり、指導者仲間の勉強会に参加させていただいたりして、幼児指導について学び始めました。すると例えば、学習中に幼児がふと顔を上げて集中が途切れたときに学習に戻す対応が障害のある子へも有効であったり、興味のあるものを把握するための観察の観点が同じだったりと、幼児への指導を障害のある子への指導にたくさんつなげていくことができました。

興味をもっていること、指導者と一緒にならできること、あるいは一人でできることを探し、さらに何度もくり返してやっていくと、一緒にやればできたことが一人でできるようになったり、一人でできていたことが手際よくできるようになったりと、できることが増えていきます。そうやってできることを増やしていくと本当に子どもが変わっていきます。学年や年齢ではなく、その子の状態に合わせた公文式だからこそ、幼児への指導の学びが障害児への指導へとつなげられたのでしょう。

また、多くの幼児が私の想像を大きく超えて伸びていくのを目の当たりにし、障害があってもなくても、将来その子がどうなるかなんてわからない、子どものもっている可能性の上限を私が決めてはいけない、ということにも気づかされました。

幼児指導を学びながら障害のあるお子さんを指導していくと、障害のあるお子さんは、多くの生徒がらくらくと進む教材箇所でもつまずきやすいことがわかってきました。つまずいた原因を考えると、つまずいた教材箇所には、私が気づいていなかった小さなステップがあることがわかりました。実際に生徒がつまずいてしまう前に、つまずきやすい問題がわかれば、もっと順調に伸ばせるのではないかと思い、教材研究にも取り組むようになりました。

後に、「指導力を上げるためには幼児を指導することが大切である」という公会長のお考えに触れた時、あの時、「新潟の教室を見学してはどうか」とおっしゃったのは、障害のある子を指導するのには指導力が必要で、公会長は私に指導力を高めるための「学び方」を教えてくださったのだと気づきました。

今、教室にはいろんな子どもたちがいますが、お互いを認め合いながら、それぞれの学びを応援し合っています。どの子も自分の学習に誇りをもって取り組んでおり、その姿から公文式学習に障害の有無は関係ないと実感させられます。「教室見学をしなさい」と言われた公会長は、公文式はどんな子も学習を通して子どもたちを自立させていく教育なんだ、と私に気づかせたかったのではないかとも思うようになりました。

答えではなく、学び方を教えてくださったことで、私は44年間、学び続けることができました。自分の成長に合わせて、学べることがずっと変わってくるからこそ、44年間学び続けられたのだと思います。「教室見学をしなさい」という言葉は、本質に気がつくのに何十年もかかった、まるで玉手箱のような贈り物でした。

景山:公会長は学ぶ組織、学ぶ風土をつくられましたよね。障害のあるお子さんの保護者の、子どもの将来を心配する声をお聞きした公会長は、幼児・障害児をテーマとした指導相談会を、東京と大阪でほぼ毎月、指導者対象に開いていました。指導に悩んだ先生が、公会長に直に相談できる機会で、毎月、数名~十数名が参加されていました。

公文式指導は障害のあるなしに関わらず、できることをくり返し、積み重ねていくことで、一人ひとりがもつ能力を高めていくことができるというのが、基本ですよね。公文式教室の中には、別の時間を設けて障害児の指導をされている教室や、教室の設備、人員などの事情により、学習していただくことが難しい教室もあり、教室での受け入れ状況についてはご確認いただく必要がありますが、 伊藤先生が全国各地での公文式指導者向け講座で、障害児指導について講師を務めてくださり、公会長の想いが全国の公文式指導者に受け継がれています。

世界規模での共通体験 インクルーシブ教育がもたらす力

伊藤:近年では「インクルーシブ教育」が叫ばれていますが、公会長の創られた公文式教育は、1950年代に大阪から始まり、今日まで、「インクルーシブ教育」とも言える実践を世界中の多くの教室で実践するに至っています。

景山:障害のあるお子さんだけでなく、日本の公文式教室で、外国籍の小学生が日本語を覚えるために、国語のやさしい教材からスタートして言葉の読み書きを学習している※2、同じレベルの教材を日本人の幼児さんも学習している、そんな姿を見かけますよね。

※2 公文式国語教材のほかに、日常生活や仕事のさまざまな場面に対応できる「日本語力(読む力、聴く力、語彙力、文法力など)」を身につける公文式日本語プログラムもあります。自分で音声を聴き、母国語(英語・ポルトガル語・中国語)をガイドに、教材を読み、書く練習をくり返すことで日本語力を身につけます。

伊藤:学校の教師をされていた公会長は、教え子が戦場に行かれた経験があったかと思います。そして戦争が終わり、公文式という教育を世の中に広めようとされたとき、公文式教育法は、障害や病気の有無、国籍、人種、宗教、性別といった様々な違いを超えて、すべての子どもたちが、同じ環境で学ぶインクルーシブ教育ができると、あの理念を考えられたのではないか、そしてそのミッションを、世界中の、社員一人ひとり、指導者一人ひとりに託されたのではないか、と私は思っています。

景山:「われわれは、個々の人間に与えられている可能性を発見し、その能力を最大限に伸ばすことにより、健全にして有能な人材の育成をはかり、地球社会に貢献する」という公文の理念ですね。公会長は教員として赴任した学校の教え子が、陸軍士官学校へ入り戦死してしまったご経験があったと聞いています。公会長ご自身にも召集令状が来て、軍隊でのご経験もあるそうです。

伊藤:私は公文式学習が、なぜ世界平和につながるのかずっと考えてきました。生徒たちや卒業生を見ていると、公文式の学習経験がある人同士というのは、いろんなことを話さなくてもわかり合える何かをもっているように思います。同じ教材を解き、大変だった、面白かった、悔しかったという経験を相手も同じようにしてきたという事実が、言葉にしなくても、紛れもない相手への信頼や敬意につながり、わかり合える空気をお互いにすぐにつかんでいるように思うのです。そこには国籍も宗教も関係ありません。障害の有無も関係ありません。

教室ではみんな自分の学習に誇りをもって真剣に向き合っています。大きなお兄ちゃんが一生懸命取り組んでいるたし算を、分数を学習している幼児が「あの問題、ぼくも大変だったんだよね」と言いながら応援しています。大きいお兄ちゃんも自分と同じたし算をしている小さな子に優しい言葉をかけます。

同じ場所でみんな一緒に学習するからこそ、お互いに理解し合う、認め合うようになるのではないでしょうか。私たち指導者の仕事は、学力を高めるだけでなく、“人を人として育てていく”ことのように感じます。一人ひとりに合わせていろんな使い方ができる公文式教材だから、一人ひとりに合わせたタイミングで“人を人として育てていく”ことができるのだと思います。

戦争に行かれて様々な経験をされた公会長が目指された世界平和とは、こういうことだったのではないのでしょうか。

今でも残念なことに、世界では戦争が起きていますが、いろんな国で宗教が違っても、同じ公文式教材を解いてきたんだと思えると、お互いの話を聞く気にもなるんじゃないでしょうか。世界中に公文式学習者がいます。初対面の人でも、公文式で「あの高いレベルの教材を解いたんだ」とわかると「すごい、尊敬する」と思えて一瞬で同志になれると思います。そういう気持ちとともに、「読み、書き、計算」を通して、学力だけでなく、新しいことに挑戦する気持ちや、自習する態度と方法を身につけさせる公文式の学習なら世界平和に貢献できると、公会長は思われるようになったのではないかと思っています。公文式で育った子どもたちが活躍し、本当の意味で世界が平和になる時代が必ずやってくると思っています。

景山:公文式は個人別・能力別。国籍・年齢・宗教も問いません。同じ公文式教材をどの生徒も個人別に解くことができ、そこに差別は一切ない。それがいいと言えると思います。公会長は晩年「“ちょうどの教育”を行って、一人ひとりを優秀にしていくことが子どもたちの幸せと世界平和につながると信じるのです」ともおっしゃっていました。

KUMONは今、60を超える国と地域に、「学び」を届けています。子どもの頃に公文式学習で「できる喜び」や「100点になるまでやり抜く」経験、そして指導者に支えられた経験は、世界中で同じ「共通体験」です。後編では、伊藤先生のお教室での、障害のある子への指導や卒業生との交流について聞かせていただきます。(後編につづく)

障害のあるお子さんの公文式教室での学習について

KUMONの学習に関するご相談、教室のご紹介はこちらへ。教室の設備、人員などの事情により、教室によっては学習していただくことが難しい場合があります。担当者へお取り次ぎいたします。

-

-

【フリーダイヤル】0120-372-100

- 受付時間

9:30~17:30 (土日、祝日を除く)

-

-

- ウェブサイトから

- お問い合わせフォーム

なお、フリーダイヤルがつながりにくい場合は、以下からもお問い合わせいただけます。

関連リンク 小児科医・白川嘉継先生(前編)|KUMON now! スペシャルインタビュー|公文教育研究会 療育の現場で活用される公文式|KUMON now! トピックス 大阪大学大学院医学系研究科 小児科学・教授、医学博士 北畠康司さん(前編)|KUMON now!スペシャルインタビュー 公文式の原点① <個人別・能力別>|KUMON now! トピックス 公文式の原点② <自学自習>|KUMON now! トピックス 公文式の原点③ <可能性の追求>|KUMON now! トピックス 公文式の原点④ <家庭教育>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑤ <学年を越えて進む>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑥ <ちょうどの学習>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑦ <学習習慣>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑧ <低い出発点>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑨ <100点主義>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑩ <標準完成時間>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑪ <高校でできるようにする>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑫ <悪いのは子どもではない>|KUMON now! トピックス

|

後編のインタビューから -「できること」を探そうと思って関わると その子の力はどんどん高まっていく |