大学時代、アポロ月面着陸の同時通訳という大役を担う そして、「世代をつなぐ教師を育てる」ことを仕事に選ぶ

全校生徒の前で先生にほめられたことから(前編参照)、「英語教師になろう」と心に決めたわたしは、通っていた学校の外国人の神父さんに、「どんな勉強をしたらいいのでしょうか?」と相談しました。すると、「言語学を学んでみてはどうか」という答えが返ってきて、そのとき初めて「言語学」という学問があることを知りました。

最初は言語学が何なのかわかりませんでしたが、たまたま国語の教科書に、『国語学原論』を著した国語学者の時枝誠記(ときえだもとき)先生の理論を抜粋した内容が載っていて、言語の機能について書かれていたことがすごく面白かったことを憶えています。たとえば、「てにをは」といった助詞は、言葉を包み込む「風呂敷」、あるいは言葉が入った引き出しの「取っ手」で、それがないと言葉は機能しない、というように解説されていました。その考え方の斬新さにとても魅かれ、教師になるためにはこういうことも学ぶのか、とわくわくしましたね。

わたしが言語学に興味をもちはじめたころ、すでにアメリカでは、言語の本質や構造を科学的に研究する学問である「言語学」はかなり発展していて、その研究内容が外国語を習得するときにも応用できる、という考えがありました。神父さんがわたしに言語学を勧めたのも、「言葉の仕組みをわかっていなければ、言葉は教えられない」ということだったのでしょう。日本語の言語としての面白さを垣間見たわたしは、こんどは英語という言語にも関心をもつようになりました。

ただそのころは、言語学といえば歴史言語学、音声学などが中心で、「言語学の理論を教育に応用していく」という「応用言語学」をきちんと学べる大学は、関西にはまだほとんどなかったと記憶しています。それで、自分の考えに合うものが学べる大学を調べた結果、東京の上智大学への進学を決めたのです。通っていた中高と同じく、カトリック系というのもなじみがありました。

入学後は、大学の講義で学ぶだけでは飽き足らず、言語学サークルをつくり、言語学の学習会や発表をしたり、通訳のアルバイトもよくしました。そんななかでも、すごく印象深いのは、1969年にアポロ11号が人類史上初めて月面に着陸したときのことです。

じつは、わたしはラジオ(文化放送)でその同時通訳をする、という大役を担う機会に恵まれました。とても興奮しながら、かつ真剣に慎重に同時通訳したことを、きのうのことのように鮮明に憶えています。思い出すと、いまでもワクワクしますね。

中学の英語教師になることをめざして大学で学び、母校の中等部と高等部で教育実習もしたのですが、大学院へ進むという道もあり悩んでいました。そんなとき担当教授から、「教師になるのもいいけれど、その教師を育てるという仕事も考えてはどうか」と言われ、「なるほど、それはもっとやりがいがあるかもしれない」と思い、大学院への道を選びました。卒業が見えてきても進路が決まっていないわたしを心配した父から、「商社を紹介しようか」という話もありましたが、これ以上迷わないためにもきっぱり断りました。

そうして大学院を卒業後は、「外国語を教える教師を育てる」という実践と研究の道をずっと歩んできました。教え子たちは、外国語を教える理論とともに、教えるためのスキルを身につけてそれぞれの学校の教壇に立ち、いまやその多くが校長や英語指導の責任者、あるいは大学教授となって活躍しています。彼らが子どもたちに教え、つぎの世代につないでいる。これはとても大きな喜びです。

カベをすべて取り除いた教育では、子どもたちは成長しない 親は子どもを信じて見守ろう

ふり返れば、人生とは不思議なものです。小学1年生のとき、英語力ゼロで渡米。中学1年生の秋に帰国、このときは日本語力がほぼゼロ。成績不振で中学2年生を2回経験(前編参照)。そんなわたしが、いま、外国語を教える教師を育てる仕事をしている。

中学1年生で帰国し、編入した中学校で言われた「変な日本人」「変な外人」という言葉。子どもというのは素直で、純粋です。思ったまま、感じたままに言いますから、日本語がわからないなりにへこむこともありました。でも、英語だけはできたので、英語が好きだったクラスメイトとはすぐに仲良くなりました。それが、自分のなかでは大きなよりどころになりました。

そもそも、人はだれでもカベにぶつかって、それを乗り越えて成長していくものだと思います。だれだって未知のものにぶつかったら、必ずそこでいったん立ち止まるでしょう。どうしようかと考えるはずです。その意味でいうと、カベをすべて取り除いて、何でもかんでもスムーズにいくような教育は考えものです。それでは子どもは成長しない。何かにぶつかったとき、そこから先へ進めなくなるのではないでしょうか。

小さいころから、子どもなりに努力したり、迷ったり、悩んだりする経験は必要だと思います。そして、カベを乗り越えるには、親は子どもを信じ、乗り越えるのを見守るしかない。もちろん、カベを乗り越えられるだけの力をつけておくことは必要ですが、親が手助けしすぎると子どもは強くなりません。「必ず乗り越えられる」という気持ちで見守ってくれる親がいたら、子どもはいろいろな方向に自信をもって伸びていけると思います。

そう言えるのも、わたしの親がそうだったからです。やりたいことをやらせてくれました。どんなに成績がよくなくてもしかられなかったですし、「勉強しなさい」と言われたことは一度もありません。最小限の手助けはしてくれましたが、ほとんどは「自分で考えて先に進みなさい」という姿勢だったですね。

わたしも親として3人の娘たちには、同じように接してきました。「いろんなことにチャレンジしてくれるといいな」「自分で何かを発見してくれたらいいな」と思って育ててきました。いま娘たちは、編集者、現代美術家、ミュージシャンと、三者三様、好きな道を切り拓いています。

心と心を通わせるために“もうひとつの言葉”を学ぼう

英語については早くから学ばせることに批判的な意見もありますが、いまの日本の小学校での英語教育は年間35単位時間ですから、週1回くらいの授業です。内容も歌やゲームといったもの。日本語とは違う言語でコミュニケーションできる喜びを体験するのがおもな目的だからです。この程度で日本語がおかしくなることはありえません。むしろ、違った言語に接することで、日本語に対する気づきが生まれる可能性が大きいと思います。もちろん、「おもしろい」「話せた」「通じた」という喜びを感じられることがいちばんです。

家庭では、親が英語に対してポジティブな気持ちであれば、子どももポジティブにとらえるはずです。たとえば英語の歌や洋楽や洋画など、身近に英語がある環境だと、自然に英語に親しみを覚えるでしょう。そうした物理的な環境だけでなく、親自身が英語を学んでいたり、テレビで洋画を見るとき英語音声にして見たりすれば、子どもは親近感をもって受け入れられるはずです。親が「自分は英語ができないから」と、子どもにだけやらせることはのぞましくありません。

経済活動だけでなく、人と人とが国際的につながり、外国の人たちとの交流が年を追うごとに活発になっている時代です。その共通語として、英語は必須のツールとなりつつあるので、これからはいっそう英語教育が重要になってきます。

ただ、英語が大切なことは言うまでもありませんが、わたしはもうひとつ、近隣諸国の言葉を学ぶ必要性もあると考えています。たとえば、中国や韓国との関係には課題もたくさんありますが、彼らとは英語というよりは、それぞれの国の言葉で話せるようになりたいものです。ちなみに、現在の日本の高校生のうち、英語以外の外国語(第2外国語)を学んでいるのはわずか1.5%です。かたや、韓国で第2外国語を学ぶ高校生は30%というデータもあります。これは意外な気もしますが、ちょっといびつですよね。

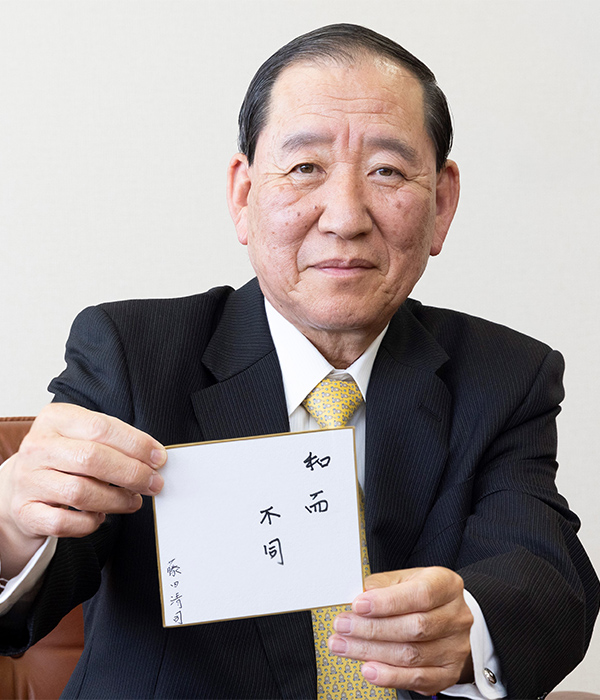

南アフリカ共和国の大統領を務め、ノーベル平和賞を受賞した、故ネルソン・マンデラ氏の名言にこのようなものがあります。

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head.

If you talk to him in his language, that goes to his heart.”

“相手がわかる言葉を使えば、その人の頭にアクセスできる。

相手の持っている言葉を使えば、その人の心にアクセスできる。”

わたしもその通りだと思います。心と心が通じ合うためには、お互いがお互いの言葉を知ろうという努力をしなければなりません。英語は世界の共通語として学ばなければなりませんが、もうひとつ別の、心と心の交流をするための言葉とは何かを考え、実際にそれを学ぶことが、これからの時代には大切ではないでしょうか。

「グローバル」という言葉が日常生活のなかでも頻繁に使われる時代になりました。グローバル化が進むということは、「ひとつの国にひとつの言語」ではなく、「ひとつの国のなかに多文化・多言語」がふつうになるということです。こういう変化はとても速いので、あっというまにそんな時代が来るでしょう。そのときに、イソップ寓話『アリとキリギリス』のキリギリスになっていないように、きちんと準備ができているか。そういう危機感を、まずは大人がもって、子どもたちを導いてもらいたいと思います。

その意味では、世界で48の国と地域に展開しているKUMONは、それだけいろいろな国の多様な教育や文化にふれてきているので、これからの多文化教育に、地球規模で貢献できるのではないでしょうか。期待しています。

日本は長く「単一民族単一言語の国」と言われてきましたが、「多文化や多言語のなかに生きている」と意識を変化させる、あるいはそういう自覚をもつことが、これからは不可欠になってくると思います。大都市でも地方でも、すでに外国の人たちはたくさんいます。企業でも外国の大学から直接採用するところが増えています。2020年の東京オリンピックに向け、「多文化・多言語」の流れはいっそう加速していくはずです。

「多文化・多言語のなかで、異文化・異言語の人たちが心と心を通わせ、それぞれをきちんと発揮できる」のが理想だと思います。それが実現できたとき、どんな地球社会になっているのか。とても楽しみです。わたし自身も含め、そのために学びを重ねていってもらいたいと思っています。

| 前編のインタビューから – 「帰国子女」という言葉がまだないころの、貴重な海外での体験 |