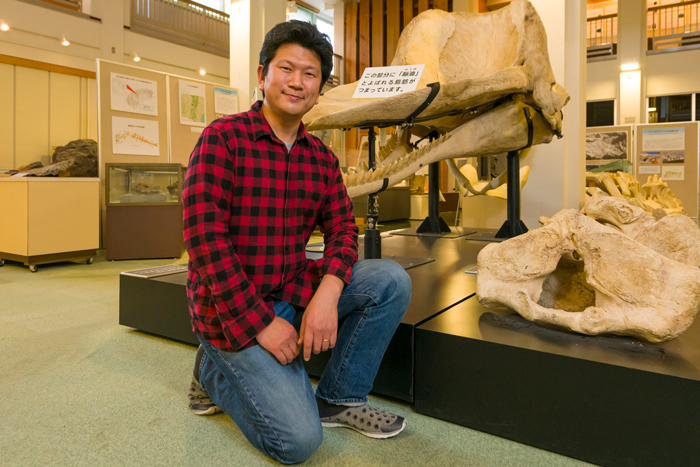

300種の動物の骨格をひたすら観察

|

博士への進学に迷っていた修士の終わりの10月頃、博物館にある様々な現生動物の骨格や動物を見ているうちに、ひらめくものがありました。

どういうことかというと、前足の関節(ひじ)の出っ張りの向きが、動物によって違うことに気がついたのです。例えば、ひじを曲げて立つネズミは内向きに、まっすぐ立つゾウはまっすぐ伸ばすというように。ひじの出っ張りと角度は対応しているのではないかと思いつきました。

これをトリケラトプスの前足の付き方や歩き方に当てはめることができるのでは、と考えたのです。つまり「今生きている動物の骨を見て復元できるのでは」という考えがひらめいたのです。ほかにも、動物の体の中で、肋骨のカタチの違いがあることと、そのことから、前足の位置を復元することができるのではないか、ということもひらめきました。そこから論文に出せるような研究や、解決したい課題が見えてきて、博士課程に進む決意ができました。そして、「骨の形からその絶滅動物の生きていたときの姿を復元すること」をテーマにすることにしました。

形の違いが動物の動きの違いを生む。動物が一番ラクに立つための角度というのは、骨の形が決めているはず―― そう予測して動物園へ行き、確かめることにしました。脇を広げて歩く動物、締めて歩く動物は、それぞれどんな動きをしているか、どの筋肉を使うか、観察したり撮影したりして、動物の前足の骨格をひたすら調べ、最終的には300種以上の動物の骨格を観察していました。その動きと、トリケラトプスの標本を当てはめた結果、トリケラトプスは脇を締めて歩くタイプに含まれることがわかったのです。

こうしてうまく動物のポーズの説明ができると、これに関連したネタがどんどん思いつくようになります。また、「化石を使わなくても、生きている動物からのアプローチで、存分に古生物の研究ができる」という発想が、私たちぐらいの世代から浸透してきました。古生物学の研究の幅が少し広がってきたと思います。

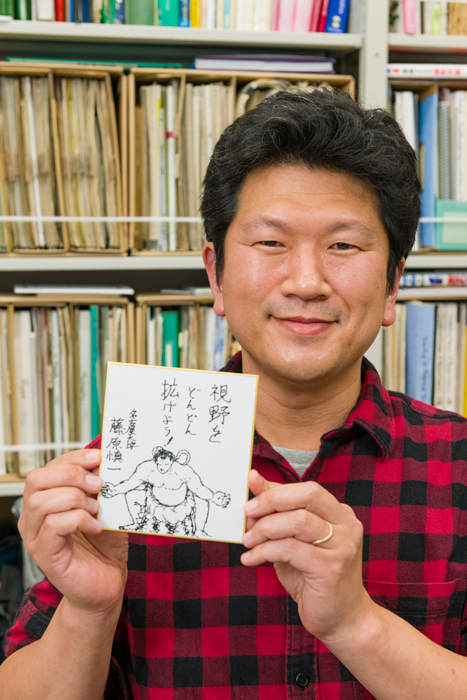

じつは私はヒトの筋肉も好きで、自分の筋肉を使って、いろいろな動きを見たりしています。相撲も観たり調べたりするのが好きで、力士の写真を見ては筋肉に目がいっていました。若い頃は単に相撲好きだっただけですが、大学で研究を始めるようになってからは、つり技が得意な力士は僧帽筋が発達し、突き技が得意な力士は三角筋などが発達するというように、体型と得意技の関係も想像して楽しむようになりました。体型を見ながら、だいたい得意技を想像していくのが楽しいですよ。趣味だったことが、あとあと結びついているからおもしろいですね。

アンテナを広げ、「知っていること」を疑ってみよう

|

どうしたら着想力がつくのか。私はできるだけ動きと骨の形を結びつけて考えるようにしています。例えば動物園に行ったとき、ぼーっと眺めるだけでなく、「なぜこの動物はこんな動きができるのだろう」というようにです。なぜこういう動きをするのか、なぜこうなってるのかと、「なぜ」が見えたら、掘り下げていきます。

学生たちもおもしろいことを言ってくれるので、それがヒントになることもあります。狭い世界に閉じ込もらずに、分野が違う人たちと話すことも大事にしています。アンテナを広げるということですね。

加えて、「知っているから気づく」ということもありますが、「知っている」ということを、まず疑うことが大切だと思います。教わったこと、あるいはなんとなく情報としてみたもの、「これが当たり前」という刷り込みを疑うことが、次の学びへのステップとなるのではないでしょうか。

プシッタコサウルスも二足歩行と言われていますが、違うとみています。私自身はそこまで研究できていませんが、身体の前後のバランスを考えると、前につんのめってしまうはず。軽快に走るような生き物であるはずがない、と考えています。

研究で大切なのは、自分の持てる知識を総動員すること。その「持てる知識」というのは、これまで学校で習ってきたことも、もちろん含まれます。私も学校の授業で「これが何の役に立つのか」と感じることもありましたが、ちょっと遠回りして、今自分の研究に役立っている別分野がいっぱいあります。普段でも自分と関係ないと思っていたことが、後々自分の研究でひも付くことが結構あります。

研究もそうですが、勉強も一番おもしろいと感じる瞬間というのは、自分の経験と習ったことがリンクしたとき、いろいろな知識がひも付いたときではないでしょうか。私の場合、修士時代に研究がうまくいかなかったのは、化石や動物しか見ていなかったから。そこから「動物をメカとして考える」という着想を得ると、そこで物理と数学がすごく役立ってきます。人によっては化学と結び付けて生物の生きざまを調べていくこともあるでしょう。

学びの本質は、この「さまざまな知識のひも付け」だと思います。研究テーマを思いついたときもそうですが、ひも付けられると急に視界が開けてきます。そうすると、ほかの人が思いつかないところに、先に到着できます。教育においても、「普段やっていることはこれと同じことだよね」というように、体験とひも付けられていくと、学ぶ側はおもしろくなっていくと思います。

「マニア」ではなく自分の解釈を生み出す「探究者」に

藤原先生からのメッセージ 藤原先生からのメッセージ「視野をどんどん拡げよう!」 |

こうした私の実体験から、子どもたちへのメッセージとして言えるのは、「好きなことを突き詰めて」ということです。ただし、マニアになってはいけません。私のなかの定義では、マニアと研究者は違います。マニアは人から与えられた知識を吸収する、情報を集めるだけの人。研究者はそこから自分の解釈を生み出す人であり、そういう人が探究者になっていきます。

インプットした知識や情報を、どう自分なりに発展させるか。それがおもしろいのであって、受け入れるだけになってほしくないですね。自分のマニアだった時代の反省を込めて、そう思います。

保護者の方には……お子様がやりたいと思うことをなるべく、自由にやらせてあげてください、と口ではいえますが、私自身が親だったらどうかということを想像するといろいろ口を出してしまいそうです。ただ、子どもが迷子にならないように、ヒモで子どもを結びつけるハーネスのような子育てができれば理想なのかな、と思っています。ハーネスを、短くではなく、長く伸ばして持つ。つまり、好きに動かせる範囲は拡げつつ、いざという時はひっぱって引き戻せる。実践できるかわかりませんが(笑)。

私はずっと、前足の研究を続けてきました。じつは、クジラなど一部を除いて、四足動物の両生類、ほ乳類の後足は、背骨と股関節の場所がはっきりしていますが、前足の場所はわかりません。なので、バラバラの骨から復元しようとすると、前足の位置が問題になるのです。

でも前足は、地面の中に行ったり、空を飛んだり、木に登ったりと、機能をちょっと変えるだけでいろいろな世界に進出できます。恐竜から進化した鳥はいつ羽ばたき能力を得たのか、モグラの掘り方はどう進化したのかなど、いろいろな疑問が生まれます。そういう重要なパーツである前足が、なぜしっかりと胴体につながっていないのか。なぜ前足と後ろ足は胴体とのくっつき方が違うのか。そうした研究を続けていきたいと思っています。

鳥の羽ばたきの起源については、私が指導している学生が、最近、研究成果を発表しました。この研究では化石を見てはいません。化石を見ての研究ではなく、今いる生き物のどこを見ればそれが復元できるか、復元法の提唱をする狙いもあります。

私のこれからの目標は、トリケラトプスやプシッタコサウルスの運動能力の進化を知りたい、ということです。それを探究するがために、さまざまなことをしているのですが、その過程で最近、ほ乳類の研究もおもしろいなと感じ始めていて……そこにハマったら恐竜に戻ってこられないかもしれないので、とりあえず欲求を抑えていますが、学びを究めていくのは本当におもしろいと思っています。

関連リンク 名古屋大学博物館

|

前編のインタビューから -骨から絶滅動物の姿が見えてくる? |

おすすめ記事

-

KUMONグループの活動

Vol.420

英語最終教材修了された野菜ソムリエプロ・

緒方湊さんが語る学び続ける大切さ好きなことを探求する先に出合う無限の可能性

-

KUMONグループの活動

Vol.486

学校でのKUMON-長岡英智高等学校

『やればできる』の体験が チャレンジ精神を育み 夢や目標を描く力となる

-

KUMONグループの活動

Vol.251

療育のなかのKUMON-放課後等デイサービスでの取り組み

障害のある子たちによりそい 一人ひとりが幸せになるサポートをしたい ~ ライフステージに合わせた“つながる療育支援”をめざして ~

-

スペシャルインタビュー

Vol.075

認知症専門医/ライフドクター®

長谷川嘉哉さん自分の「得意」を認識して 自分の頭でしっかり考え、 行動できる大人になろう

Rankingアクセスランキング

- 24時間

- 月間

© 2001 Kumon Institute of Education Co., Ltd. All Rights Reserved.