骨から絶滅動物の姿が見えてくる?

|

多くの子どもたちは、男の子でも女の子でも、恐竜が好きですよね。私も子どもの頃から大好きでした。お気に入りは、以前はトリケラトプスでしたが、現在のイチオシは、その祖先的な仲間ともいわれている二足歩行のプシッタコサウルスです。二足歩行の恐竜はたいていスレンダーなのですが、プシッタコサウルスはまったく違うのです。頭でっかちでずんぐりむっくりのおデブちゃん。博物館でその標本に出合ったとき、「かわいい!」と、ノックアウトされました。

恐竜好きになるきっかけは、人によりいろいろあると思います。私は図鑑に描かれた恐竜にひかれました。生きている姿を想像するのが好きだったのです。そして現在、「絶滅した動物はどういう動物だったのか。生きていたときはどんな姿だったのか」という研究をしています。

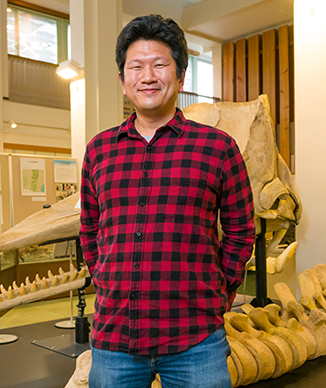

学問領域でいうと、動物の運動能力などの「機能」と骨などの「形態」の関係を調べる「機能形態学」、動物の筋肉や骨、内臓の研究をする「解剖学」、絶滅してしまった恐竜などの脊椎動物の研究をする「古脊椎動物学」となります。

この3つは部分的に重なっていますが、なかでも私の主たる専門は「機能形態学」です。機能形態学は、もちろん生きている動物を研究対象とする場合もありますし、形態も「骨」に限りませんが、私は「骨」に着目しています。絶滅した動物は、基本的には骨しか残らないからです。そのため骨の形からわかる情報を抽出し、より真実に近い姿を探っていきます。

骨にはいろいろな形があります。例えばカモシカの腕(前足)の骨も、ニホンザルの腕の骨も、骨の形は違います。ですが、「腕についている筋肉」の種類は同じです。ただ、筋肉がついている場所が少しずつ違うのです。

カモシカはひじを伸ばすのはラクにできますが、曲げるのは苦手なように設計されている。これは、ふだん四つん這いで、前足で全身を支えることと整合的です。サルはひじを伸ばすのは苦手だけど、曲げるのは得意。これは、腕を曲げて木にぶら下がる動きと整合的です。ナマケモノは懸垂の状態でぶら下がっていられるけど、地面に落ちたとき体を持ち上げることは絶対にできない。それぞれふだん、よくする動きがしやすいような筋肉がついている。その筋肉がつく場所が違うので骨の形も違うわけです。つまり、骨の形を見ると得意な動きもわかります。

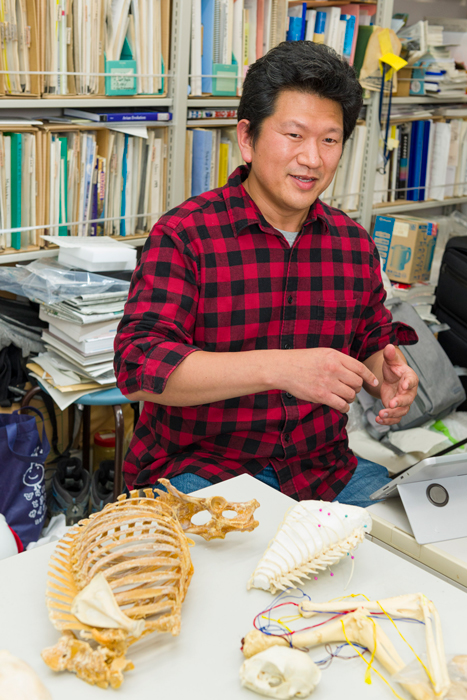

もうひとつ機能形態学の例をあげましょう。イノシシの肋骨は、前の方はまっすぐで太いのですが、後ろの方は湾曲していて広くなっています。それはなぜでしょうか。前方の肋骨は、全体重を支える役割があるので太いのです。そして後ろの肋骨は、肋骨の内側に収められている肺を広げたり縮めたりして、呼吸をするためのポンプの役割があるため、湾曲して動かしやすくなっているのです。このように骨には役割分担があります。

動物の骨がバラバラで見つかり、復元するときに、よく「前足はどこについているか」、あるいは「関節をどんな角度で保っていたのか」が問題になるのですが、こうした骨の形と機能の関係性を知っていれば、説明することができます。

恐竜がどんな姿だったかを知るためには、残されている恐竜の骨の形を見て、姿を想像していくしかありません。しかし、根拠がなかったら妄想になってしまいます。それでその根拠を探求し、より真実に近い姿を想像しようというのが私の研究です。

子ども時代は動物やおもちゃの動きに興味津々

|

私は動物園で動物を見るのが好きな子どもでした。その他に大好きだったのが、「ZOIDS」(ゾイド)という組み立ておもちゃです。ゼンマイというひとつの仕組みでいろいろな動きができることにとてもひかれ、「同じエンジンなのになぜ違う動きをしているんだろう」と不思議でした。当時同じように流行っていたガンダムのプラモデルは、動かないのでまったく興味をそそられませんでした。また、お絵かきや粘土をこねたりして何かを作ることも好きでした。

今考えると、それらは全部、現在の自分の研究である「復元」につながっています。おもしろいですね。

親は好きなことを自由にやらせてくれました。姉がいたので、姉がピアノをやれば自分もやりたいと始めたもののすぐ飽きる、といったこともありましたが……。短期間でしたが公文式教室へ通っていたこともあります。保育園の終わり頃から小4の途中まで、母の仕事の関係でアメリカで暮らしていたので、帰国後、日本の学校の勉強に馴染めるよう、親が配慮してくれたのだと思います。

小さい頃から「恐竜博士になりたい」と考えていた私は、中学生の頃にそのための進路を本格的に考えるようになりました。周囲には大学付属の高校に進む友人もいましたが、付属校は受験しませんでした。当時、自分で調べた限りでは、恐竜のことが学べそうな地球科学系の学部があるのは国立大学しかなかったからです。

それで国立大学を目指せる高校へ進みました。その後、浪人も経て…東京大学の理学部地学科へ進みますが、そこでは恐竜について学ぶことができませんでした。当時、日本で恐竜を教えられる先生がいなかったからです。また当時の古生物学は、「研究をしたければ自分で化石をとってこい」という考え方が主流で、国内で化石の産出が少ない恐竜研究においては、それがネックでもありました。

それで、ウミユリの化石の世界的な研究者である大路樹生先生のもとで、ウミユリの研究をすることにしました。ウミユリとは、植物ではなくウニやヒトデなどの棘皮(きょくひ)動物に分類される深海に生息する生き物で、「生きている化石」として知られています。外見がユリのようなのでこの名がついています。

研究対象は恐竜ではなかったものの、「生きていたときの姿をいかに確からしく復元していくか」という意味で、いい修行になりました。興味というのはどんどん広がっていくもので、今「ウミユリをテーマに何をしたいか」と問われたら、いくつも思いつきます。学んできたことでムダなことはなかったと実感しています。

トリケラトプスの標本を見続けても

いいテーマが思い浮かばず……

|

大学院では、どうしても恐竜の研究をしたくて、大路先生に頼んだところ、上野の国立科学博物館の真鍋真先生を紹介してくださいました。日本で古脊椎動物研究の指導を本格的にはじめられた方の一人です。大学院で大路先生の指導を受けつつ、国立科学博物館の真鍋先生のもとにも通う、充実した研究生活が始まりました。ふたりの先生とも、やりたいことを応援してくれ、学生に考えさせる。その方針が私にはマッチしてありがたかったです。

国立科学博物館の展示室には、トリケラトプスの半身が完全に揃っている“いい標本”がありました。ただ実は、歩き方や前足の付き方がわからず、長年の論争の的でした。ヒキガエルのように脇を開けてひじを横に張りだして歩くのか、それともイヌやネコのように脇を締めて脚を真っすぐ下に伸ばすのか。同じ四足歩行でも歩き方はまったく変わり、体つきも変わるのです。

その答えが見つかっていなかったので、真鍋先生から「この標本を使って何か研究をしてみる?」と言われ、前足の付き方を研究することにしました。博物館の休館日である月曜に毎週通い、骨をなめるように見ていました。けれども何も見えてこず……。

修士課程の後半になると焦りました。博士課程で取り組めるようないい研究テーマが見つからず、先の見通しが立たなかったからです。博士に進むなら、その前に4~5年先の研究テーマを考えて、問題解決の方向性を決め、全体を構想できていなくてはなりません。しかし私は、トリケラトプスの標本をずっと見てはいたのですが、論文に出せるようないい研究にはなっておらず、半ば博士への進学をあきらめていました。

関連リンク 名古屋大学博物館

|

後編のインタビューから -300種の動物の骨格をひたすら観察し、ひらめくものが! |

おすすめ記事

-

KUMONグループの活動

Vol.214

くもん出版の将棋シリーズ

「できた!」を積み重ねて「わかる」に ~公文式のよさを生かした商品づくり~

-

スペシャルインタビュー

Vol.073

特別対談 棋士 藤井 聡太さん

終わりのない将棋の極みへ 可能性のある限り 一歩ずつ上を目指していきたい

-

学習経験者インタビュー

Vol.093

弁護士・ニューヨーク州弁護士

松本慶さん少しずつでも前進すれば大丈夫 「一日一歩」の精神で歩いていこう

-

トピックスインタビュー

Vol.337

特別対談 ブレイディみかこさん×KUMON

2019年話題のノンフィクション本と KUMONに共通する思いは 「自分の力で人生を切り拓いていける人に」

Rankingアクセスランキング

- 24時間

- 月間

© 2001 Kumon Institute of Education Co., Ltd. All Rights Reserved.