「弱さ」の拡大解釈をしない

障害者と健常者が互いに歩み寄る世界へ

取材で大切にしていることは、メールや電話で済ませずに、なるべく実際にお会いしてお話を聞くことです。仕事柄、自分が取材やインタビューを受けることもありますが、通りすがりの取材というのでしょうか、電話で済ませたものと対面でしたものでは関係性の深度がまったく違うと感じています。

例えば障害のことは、初対面のお相手にいきなり切り込みにくい話題です。時間を要して何度も会ったり食事をご一緒したりして関係を深めていけば、いずれ踏み込んだ質問もできるし、いい答えを返してもらえたりするようにもなります。電話では聞き出せない一言というのは絶対にあると思います。

『星くずクライミング』の作中にも出てきますが、私たちは“高所=落ちたら危ない”と考えがちだと思います。目の見えない人があんな高いところに登って大丈夫なのかと。でも、彼らにとっては、クライミング中は車に轢かれる心配がないので、クライミングウォールはとても安全な場所だということでした。実際に取材して生の声を聞かないと、こうした発想には至らないと痛感しました。

私の作品は小学高学年から中学生を読者対象として書いていますが、10代というのは、自分と他者を比べたり、線を引いたりしがちな世代だと思います。あの子はくせ毛だけど私はストレートヘアとか、私は地黒だけどあの子は色が白いとか。小さなことから大きなことまで自分と他者との違いに敏感になる世代だからこそ、障害のあるなしで線引きをしてほしくないと思っています。

私の作品に登場する目の見えない中学生は、新発売のお菓子の話をしているのに痩せたいと思っていたり、スマホで好きなアイドルの曲を聴いたり、YouTubeをチェックしたりと、みなさんとの共通点もたくさんあるんです。でも、それを知らないと、目が見えるか見えないか、あるいは視覚支援学校に通っているというだけで、自分とは全然違う世界の人だと思ってしまうかもしれません。取材をしていると、障害を持つ当事者もそう思われても仕方がないと受け入れてしまっている空気を感じることもありました。

その背景のひとつには、社会が障害を持っている人に対して「弱者」という括り方をしてきたことも関係しているのではないでしょうか。子どもの頃から「弱者」という言葉を見聞きしていた私自身も、弱者という言葉からイメージする「弱さ」を拡大解釈していたような気がします。

ところが、実際に交流してみると、彼らは決して弱くないんです。できないことは確かにあるかもしれないけれど、障害を持ちながらこの社会で生きているのに弱くいられるはずがありません。だから、見方によってはお互いそんなに違わないのかもしれないよということを、私の本で知ってもらえるといいなと思います。お互いが扉をノックして一歩ずつでも歩み寄っていければ、理解も関係性もより深まるのではないでしょうか。

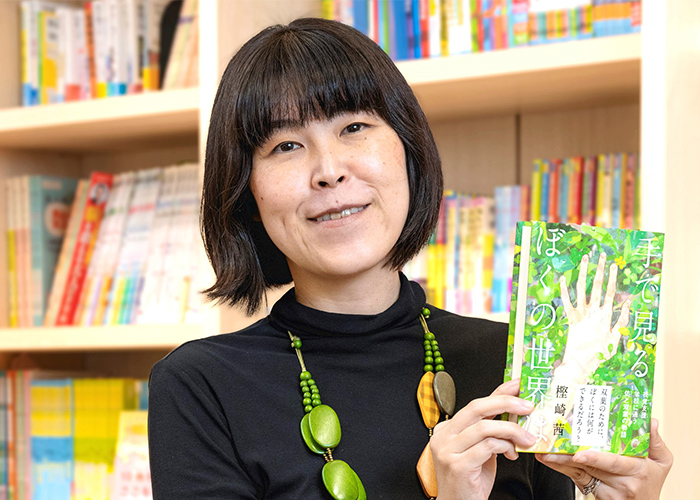

『星くずクライミング』『手で見るぼくの世界は』は視覚障害を題材にした3部作と考えています。3作目となる次作は家族がテーマです。これまでは障害を持っている方の大変さやジレンマを取り上げてきたわけですが、家族という集合体になった時には、健常者の側にもジレンマや苦しみが生じるのではないでしょうか。障害者と健常者のどちらか側からの一方通行でなく、お互いがお互いを理解する相互理解が進むことを願っています。

読者の子どもたち、社会全体のために

自分の作品で何かを果たしたい

作家として20年近く活動してきましたが、面白いものを書きたいのではなく、社会的に意義があるものを書きたいのだとようやく気がつきました。数年に一度しか出版できないけれど、本として出すのだったら社会的に意味を持たせたい。なぜなら、私も社会の一員だし、この先もこの社会を生きていくひとりでもあるので、少しでもこの社会をみんなで盛り上げていこうよという思いがあるからです。昔はそれほどでもありませんでしたが、年齢を重ねるにつれてそんな思いが強くなってきました。とくに児童書には社会的、教育的な役割が期待されていると感じているので、なおさらかもしれません。

そういう意味で、「ひとりでも多くの子どもたちに公文式で学ぶ機会を提供」し続けている公文と、公文式が「子どもたちの成長と将来に必ず役に立つ」学習経験であるという理念とは通じるものがあると思っています。

社会の役に立ちたい、社会のために何かを果たしたいという思いは、仕事をしている皆さんも同じではないでしょうか。社会的ステイタスや報酬だけを求めている人は実はごく一部で、社会からの反応が自分の明日のやる気につながりますよね。公文式学習をしているお子さんとも、いずれ社会でご一緒できる機会を待ち望んでいます。

個人的な目標としては、作家という職業に踏みとどまることですね。作家業というのは、なるよりも、居続けることの方が難しい世界です。諦めるのは簡単ですから、大変な目にあうとすぐにやめたくなってしまいますが、なるべく弱い自分に引っ張られないようにどっしりと構えて続けていくことを目標にしています。

そのためには、結果を求めすぎないことも大切だと考えています。求める理想が高すぎて自分にむちを打ちすぎると息切れしてしまいます。そんな時は自分のハードルを低くしてみるといいかもしれません。そして自分を労ることも忘れないでほしいです。最近よく「自分の機嫌は自分でとる」という言葉を聞きますが、とても大事だと思っています。自分の機嫌をとりながらだと、できないこともできるようになるまで頑張れると感じます。

私の作品を読んだ子どもたちが10年、20年経って社会に出たときを見越して、少しでも社会全体がいい方向に進んでいるように、その下地を作る思いで書いています。社会的に何かしら貢献したいという思いが、私の場合は社会福祉、障害者理解というテーマの読み物を書くことにつながっているので、これからもよりよい未来の礎となるよう、小説を書くことで社会貢献していきたいです。

子どもの夢を応援するために

「時間を味方につける」

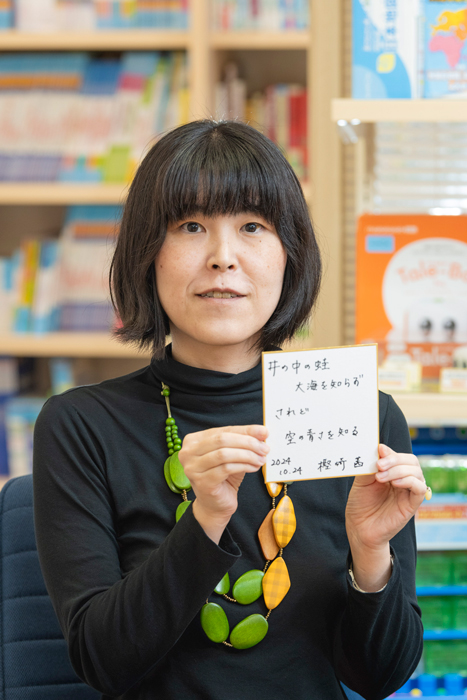

「井の中の蛙大海を知らず

されど 空の青さを知る」

自分に厳しくしすぎないことが大事だというのは、公文に通っているお子さんや保護者の方にもお伝えしたいことです。それから、これも自分の経験から言えるのですが、本当に叶えたい夢や目標があるなら、タイムリミットを設けずに挑戦してみてほしいです。自分ができると本気で信じていることは、多分できるようになると思っています。

ただ、できるようになるまでに要する時間には個人差があるかもしれません。そこで友だちやまわりと比べてしまうと、本当はできるようになるはずなのに、できないままで終わらせてしまうことになりかねません。時間をかけることを恐れずにやっていけば、きっといつかは自分なりの達成に至ると思います。「時間を味方につける」ということを是非、実践してもらいたいですね。

反面、日々の学習や受験というものには、タイムリミットがあるのも事実です。例えば、医者になりたいから医学部に進学しなければならないけれど成績が伸び悩んでいるときにどうするのか。これは子どもの努力や知恵や人生経験だけではどうにもならない部分もあるので、親御さんの出番だと思います。「親がどこまで応援するか」も重要ですが、「親がどこで引導を渡すか」も重要なポイントではないでしょうか。

一方で、長い人生の中で、どこで自分の能力が開花するかわからないのも事実です。みんなが10代で開花するわけではないので、ゆったりと構えて、時に挫折や方向転換をしてみるのもありかなという気がしています。

作品の取材を通じて新たな出会いがあったり、知らないことを教えてもらったり。取材で知り合った方との交流は長く続いていて、時に新たな世界の扉を開いてくれることもあります。今は、新作のために漢方の取材をしているのですが、漢方のスペシャリストを紹介してくれたのは目の不自由な方でした。新幹線に乗って会いに行っています。

趣味らしい趣味はない私ですが、実際に人に会いに行き、話を聞き、交流を深めるのが趣味といえるかもしれません。つい最近も、目の見えない方の伴走で代々木公園を5周ほど走ってきました。帰宅後、足が大変なことになっていましたが、こうしたことが良い気分転換になっています。人との出会いによって新しいジャンルに向き合うことができて、人づてに新たな世界が広がっていく。その素晴らしさを年々実感しています。

|

前編のインタビューから -時間をかけてでもやり切ることが大切 |