時間をかけてでもやり切ることが大切

やり直しがきくのが作家業のいいところ

作家の日常って、気になる方が多いと思うのですが、私自身も、ほかの作家の皆さんがどういう日常を過ごしていらっしゃるのかとても気になります。「毎日執筆にどのくらいの時間を割いているのかな?」「一冊書くのにどれぐらいの取材をしていらっしゃるのかな?」「何年がかりで出版されているのだろう?」というのは非常に興味のあるところです。

というのも、作家の世界は、教えてくれる人がいてそれに習ってやっていくというものではなく、手探りでやっていくしかないからなんです。参考になることはどんどん参考にさせていただきながらやってきて、デビューして15年ぐらい経った頃から、自分は年に何冊もスピード感を持って書くタイプではないということがわかってきました。最近は、憧れに突っ走ることなく、現実をわきまえることができるようになってきたかなと思います。

とくに肝に銘じているのは、「時間をかけることを恐れない」ということ。なんでも早くできることがいいことだと思われがちな風潮がありますよね。すぐに結果を出したいし、次の目標に向かってまたすぐに走り始めたいし、そこでも結果を出したいと思いがちですが、そういうことができる人ばかりではありません。自分もとくに執筆という分野に関してはそんなにスピーディーにはできないということがわかってきたので、とにかく「時間をかけることを恐れない」と言い聞かせています。

誰しも、途中で諦めたり、ふてくされたり、自分に愛想を尽かしたりする瞬間ってあると思うんです。なんでこんなこともできないんだって。そういう時にこそ、時間をかけることを恐れないことが大事だと思います。最近よく耳にする「タイパ」の逆で、時間を味方にする感じです。人が1年で結果を出すところを、私は2年かかるかもしれないけれど、そこでふてくされると本当に心が折れてしまう。それなら時間をかけた方がずっといいんじゃないかなと思っています。

こういう境地に到達したのは、作家というのはすごく書き直しが発生する仕事だからでしょうか。自分としてはベストのものを編集者に渡したつもりでも、書き直すように言われてしまう。350枚の原稿の裏に、4、500枚のボツがあったり…。そこに反発を感じた時期もありました。

でも、改めて小説を出すという仕事とほかの仕事を比べて考えてみて、何度でもやり直しがきくというのはこの仕事のいいところではないかと気づきました。一発勝負のテストとは違って、小説は何度でも書き直せるのだから、そこはもういいように捉えようと途中から思えるようになりました。

ゴールに期限を設けなければ

可能性は拓く

児童文学作品を多く書いてきましたが、実は子どもの頃は少年漫画が大好きでした。生まれは長野県松本市で、小学校高学年まで何度か転校を経験しながら長野県内で過ごしました。

この世界に入ったら、まわりの児童文学作家の皆さんが、「自分が辛い時期に児童書に助けてもらったから、今度は自分が書き手になってその世代のお子さんたちの力になりたい」というようなことをおっしゃっていることに気づきましたが、少女時代の私はといえば週刊少年ジャンプを愛読していました。弟が週刊少年マガジンを買い始めると、さらに週刊少年サンデーを買ったりもしました。

今後ファンタジーを書くとしたら原点は少年漫画にあるんじゃないかと思えるほど、漫画中心の生活でしたが、中学生のときに父が買ってきた村上春樹さんの『ねじまき鳥クロニクル』(新潮社:1994年刊)を読んだのをきっかけに、少しずつ本を読むようになりました。村上作品だけでなく、山田詠美さん、宮本輝さんの作品も次々に読みました。そのあたりから本の世界が少しずつ開けていきました。当時は本の値段も今より安くて、自分のお小遣いで満足に文庫本が買えた時代だったのもよかったです。大学は文学部ですが専攻は宗教学。授業が面白くなくて本を読む時間がたくさんあり、大学時代は純文学にはまりました。

作家になるまでに、実は漫画から始まって、私の創作意欲は一度、絵の方に向かっているんです。グラフィックデザインを学ぶためにイタリアのフィレンツェに留学していました。ところが途中で大きく挫折して、帰国。

帰国してから大学に入り直して、宗教学を専攻したわけですが、宗教学にも興味を失ってしまい、またそこで挫折しているんです。人生の回り道をする中で「どうしよう、何かひとつでもやり遂げられることを見つけたい」と思って大学3年生のときに、カルチャーセンターの小説講座に通い始めたのが、作家になるきっかけでした。

大学の授業で本を読む中で、私にも書けるんじゃないかと思ったりして…。もちろんそれは若気の至りで、実際に書こうと思ったら全然書けなくて。でも、その時はなんか書けるんじゃないかと思った瞬間があったんです。それには、父の人生も影響しています。

父も紆余曲折があった人のようで、30歳を過ぎてから医者になっています。うちの家系は、20代のうちは戸惑い、惑い、迷ってよし!みたいなところがあり、父は自分自身がそうだったからでしょうか、娘の私にもせいぜい迷いなさいという感じでした。

医学的見地に基づいているのかわかりませんが、父曰く、人間の脳というのは9割以上使われていない未知の領域があるのだとか。「お前が小説家になれると思ったのなら、それはお前の使われていない無限の可能性を秘めたる脳がそれを認めたということなのだから、きっとできる」と背中を押してくれました。

それで小説を書き続けたわけですが、最初は苦戦の連続でした。でも、これまで散々「やっぱりやめた!」というのをくり返してきたので、「“やっぱりやめた”をもうやめよう」と決めていました。そこで、とりあえずゴールに期限を設けないことにしました。何歳までに、とか、何作書いてダメだったら…という期限はなくして、「いつかなるようになる」という気持ちで続けていました。

そうして3、4年が経ったころ、2006年に講談社児童文学新人賞の佳作をいただき、やっぱり脳ができると思ったことはできる、父は正しかったと思いました。そこからも創作の苦しみは続いていますが、それを受け入れさえすれば、これからもずっと続けられるということもわかってきました。

苦しみながらでも続けようという気持ちがあれば、キャリアは続いていくんですね。失敗は成功の基(もと)といいますが、そこに至るまでのあいだに「やっぱりやめた!」をくり返してきたからこそ、今作家として踏ん張れているのだと思います。

障害者を小説のテーマに取り上げたい

一年間かけて取材

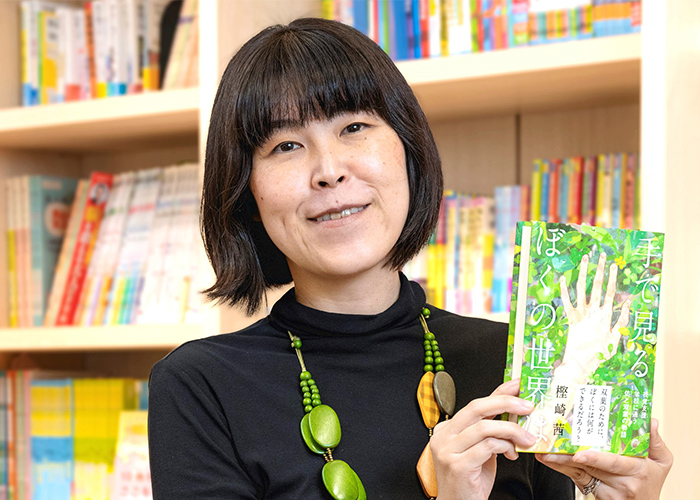

昨年から、『手で見るぼくの世界は』(くもん出版:2022年刊)が読書感想画指定図書に選ばれたり、こども家庭庁の児童福祉文化賞を受賞したりと吉報が続き、たくさんの方に読んでいただけたのをうれしく思っています。

視覚障害者が主人公の作品は、『星くずクライミング』(くもん出版:2019年刊)に続いて2作目となりますが、もともとはスポーツをテーマにした青春小説を書こうと取材を進めていく中で、2014年に行われたクライミングユース選手権大会や、国体、ワールドカップなどスポーツクライミングの大会を観戦したことがこの2作品が生まれるきっかけです。

スポーツクライミングの取材を続ける中で、ブラインドクライミングという視覚障害者の競技に関心を持つようになりました。ただ、とある出版社の編集者に企画を話したら、障害や障害者をテーマとした読み物に関心が低いリアクションしか得られなかったんです。2015年の当時は今ほど、漫画や小説の主人公に障害者が取り上げられることがなかったのも事実ですが、私はその反応に大きな違和感を覚えました。

諦めきれず、くもん出版の編集者に相談したところ、否定的なことは一切言わず前向きな姿勢を示してくれました。小説のテーマって、作家の独断で決めてしまいがちですが、最終的には編集者と出版社の了解がなくしては刊行できない場合もあるので、自分の作風や好みを理解してくれる協力者を得ることは非常に大事です。『星くずクライミング』と『手で見るぼくの世界は』は、くもん出版の尽力もあって世に出せたと感謝しています。

1冊目の『星くずクライミング』を書き上げた直後から、視覚障害に関するニュース記事を収集していました。2冊目の『手で見るぼくの世界は』のプロローグは、全盲の男性の身に実際に起きた傷害事件を伝えるニュース記事を参考に、一部引用しています。視覚障害者が使う白杖は、使い方を習得するまでにどういう過程を経ているか健常者にはわからない。白杖の使い方を身につけるまでの苦悩と葛藤が、この作品のテーマになっています。

ちょうどその頃、毎日新聞で筑波大学付属視覚特別支援学校の授業を取材した連載記事「手で見るいのち」が掲載されていました。その内容がとてもよくて、ぜひ私も取材させていただきたいと思い、学校に手紙を送りました。晴れて取材の許可が下りた2019年の4月から、最低週2回、同校の理科の授業を中心に見学させていただくようになりました。

さらに国立障害者リハビリテーションセンターや、代々木公園の伴走伴歩クラブなど、取材対象が広がり、2019年は『手で見るぼくの世界は』の取材に全力を注いだ1年となりました。

|

後編のインタビューから -障害者と健常者が互いに歩み寄る世界へ |