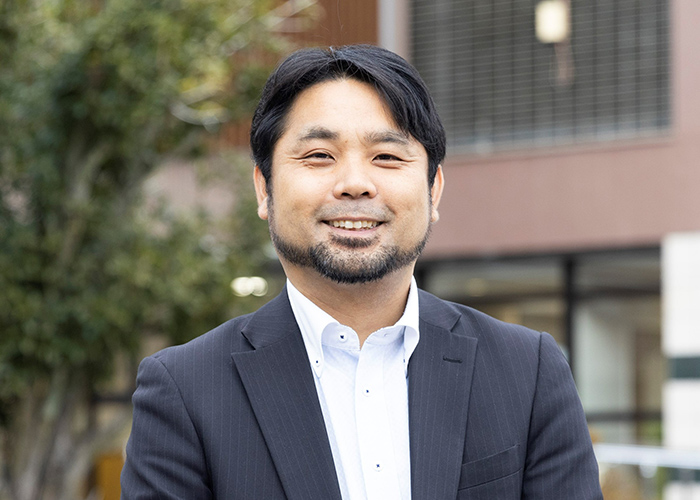

「英語の授業はできるだけ楽しく」がモットー

今はAIが翻訳してくれる時代なのでアプリを使えば会話もできるし、「英語なんて勉強しなくてもいいんじゃないか」という子もいるかもしれません。英文メールを書く時やオンライン会議で、即座に翻訳してもらえるのはとても便利なので、私もAIを使います。しかし、大切な人に気持ちを伝えたいときは、やはり自分の声と言葉で伝えることが大切だと思います。私は去年、お世話になったホストマザーが亡くなった時、息子であるホストブラザーの気持ちなども考えながらいろいろ調べ、自分の言葉で書いて送りました。

そもそも学校は「できないことをできるようになるにはどうやっていくか」を学ぶ場です。例えば将来、自動車整備士になったとき、車のどこがどう調子悪いのか、直すにはどういう手順が必要かなどを自分で論理的に考えなくてはなりません。その練習をするのが学校の勉強です。英語もそのひとつですし、ほかの教科も同じです。生徒の皆さんは「知らないことをどういう形で身につけるか」を学んでいるという感覚を忘れないでほしいと思います。

本校は実習生を毎年100名ぐらい受け入れていますが、私は実習生が来ると、こんな質問をします。「生徒が『なぜ英語を勉強するんですか?』と聞いてきたら、なんて答える?」と。ほとんどが「国際化が進んでいて将来必要だから」「海外の人とつながれるから」と答えますが、「その質問が出ること自体、授業が楽しくないということ」だと伝えます。例えば体育が楽しいと思っている子は「先生、何で体育を勉強するんですか?」とは言わないはずですから。

英語の授業も、「こんな本が読めるようになった」「これができた」という楽しさや意義深さを実感できれば、「先生、なぜ英語を勉強するんですか?」は出てこないと思うんです。そうした質問が出ないような授業が必要だと思いますし、だからこそ私は「英語の授業はできるだけ楽しく」をモットーにしています。

言葉に出さなくても「話せたらいいな」と思っている子は多いと思います。「なぜ英語を勉強するんですか?」と質問してしまうのは、「楽しさ」よりも、「点数を付けられて比較される面白くなさ」が勝ってしまっているからかもしれませんね。

私は年々、歳をとっていきますが、教える子どもたちは、常に13歳~15歳ぐらい。年齢差がどんどん広がっていくからこそ、常に子どもたちの興味を探っていくよう心がけています。

「みんなと同じ」でなくていい

やりたいことをやってみよう

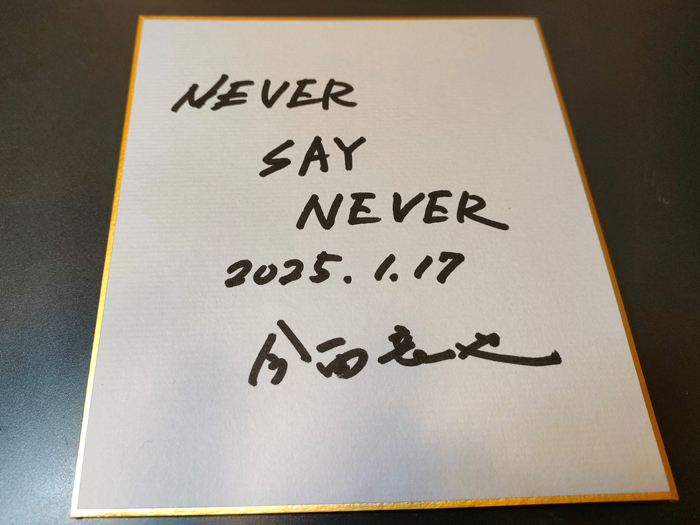

学校で子どもたちと接していて感じるのは、「チャレンジしようとすることが少ない」ということです。「みんなと同じでいい」という子が増えている気がします。うまくいくことの方が少ないかもしれませんが、いろんなことをやってみて失敗もしながら乗り越えていくことで、楽しみを見つけられると思うので、人と違うことを恐れずに、やりたいことをやったらいいと思います。やろうと思えばできてしまうことも案外と多いので、可能性を閉じたらもったいないなと思います。

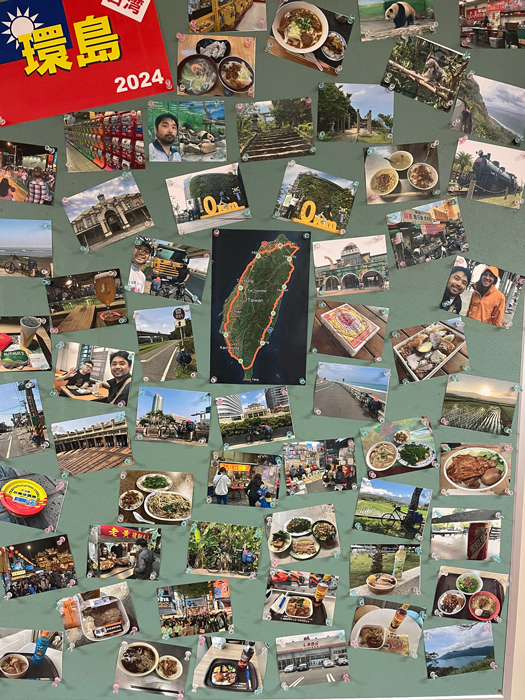

私自身、災害ボランティアや海外旅行など「やってみたいな」と思ったら行動に移しています。私が子どもの時に阪神大震災が起きて以降、「何かできないかな」とずっと思っていたこともあり、長期休暇には被災地にボランティアに行っています。海外は、子どものときに見たテレビの影響でずっと行きたいと思っていた、スリランカやエジプトに行くことができました。

2022年に1年間の休暇をとってロサンゼルスの公立小学校に行ったのも、「もう一度海外留学をしたい」との思いが強くなったからです。米国留学から20年以上経っていたこともあり、英語力をアップデートしたいとも考えました。

ロサンゼルスの小学校と中学校全校に電話をかけて、働かせてもらえないかお願いしたところ、ある小学校が引き受けてくれ、日本語で算数を教えたり、アメリカ生まれだけど英語を読むのが苦手な子に英語で英語を教えたりしました。土曜は日本語の補習校でも授業をして、楽しかったですね。アパートの賃貸契約や車の免許取得なども経験し、日常生活での新しい表現も学べました。

子どもと接していて実感するのが、子どもというのは親の見ていないところで成長することが多いということです。親は自分が知っている側面だけで子を判断してしまいがちですが、学校での取り組みや友だちとの付き合いの中で、「こんなこともできるようになっているのか」と驚かされることは結構あります。

ですので、保護者の方には「この子にはこれは無理」とか、「この子はこれが好きなので」と決めつけるのではなく、広い心で眺めてほしいなと思います。また、子どもから何か相談されたときは、保護者が共感することも大切ですが、子どもと同じように負の気持ちになるのではなく、よきアドバイスや解決法も考えてあげられるようになればいいなと思っています。

英語を通して

人格形成につながる授業を目指したい

私は「英語指導」と「英語教育」は別ものだと考えています。「英語指導」は、子どもたちがテストでいい点数を取ったり、英会話でコミュニケーションができたりなどの英語力を伸ばすこと。けれども、英語を学ぶ中で一生懸命努力して、わからなければ誰かに頼ったり、やり方を試行錯誤していったりすることも含めて、子どもが人間的にもどんどん育っていくことがあります。

その「英語指導」を通じて人間性が育っていくようにすること、私はそれを「英語教育」と言っています。「英語を一生懸命やり続ける」ということが、将来、別の何かを「やり続けること」の力になると思うんです。この「英語教育」の大切さを伝えて、同じような気持ちをもつ教員を増やしていくのが、これから私がしていきたいことのひとつです。授業はもちろん大事ですが、加えて教科の学習を通じて、子ども一人ひとりが人として成長していくこともとても大切だと思います。

私はETSトレーナー研修に参加して、TOEFL®の問題が作られている意図、スコアリングの意味を知り、力をつけるにはどんな授業がいいか、世界中の英語の先生と議論してきました。洋書を読んで理解できるようになることも必要ですし、自分のことを話したり、友だちと会話したりするような授業が大事だと感じました。そのような授業に変わってくると、子どもたちの英語に向かう姿勢も変わってきます。

生徒が楽しめる授業づくりをするため、子どもたちからも「こういうことは楽しい」「こういうことをやってみたい」ということを学びながら、「使える英語」につなげていくこと。また、教育実習生にも「楽しい授業作り」をしようと伝えていて、それができる先生を増やしていくことは、今後も目指していきたいと思っています。

|

前編のインタビューから -9年間で成長を見られる楽しさ 国際交流ではタイに引率も |