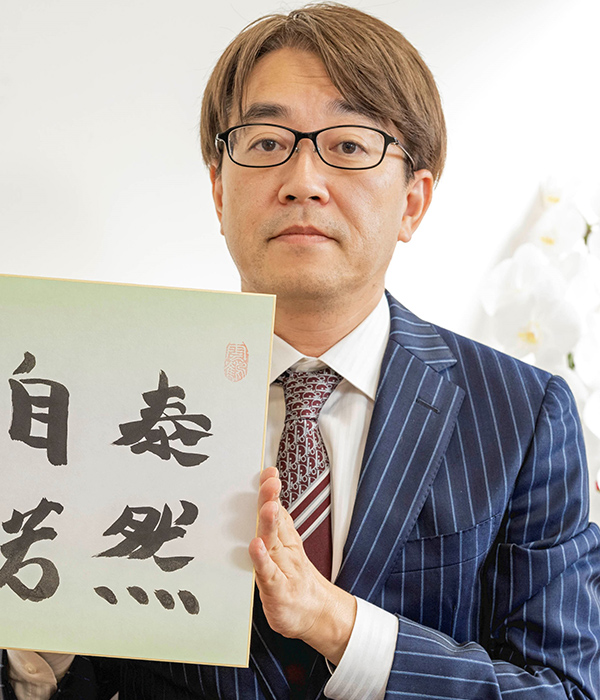

はじめは、ただ将棋を指すのが楽しくて仕方なかった

将棋に出会ったのは小学1年生のころ。野球、缶蹴り、ラジコンなどの遊びのひとつとして将棋がありました。両親は将棋を指さないので、友だちから駒の動かし方を教えてもらって。2年生から道場に通うようになり、そこで初めて将棋の基本に触れました。公文を始めたのは、その少し前のことでした。

当時、私の家は東京郊外にあり駅からもだいぶ離れていて、週末になると1週間分の買い物をしに駅まで出かけるんです。親たちが買い物をしているあいだ、私は道場にいて、買い物が終わったら親が迎えに来て帰る、という感じでした。

道場には面倒をみてくれるお兄さんや同年代の子もたくさんいたので、楽しかったですね。勝負の厳しさ云々よりは、そのころはただ将棋を指すのが面白くて仕方なかった。

うちの両親はほとんど将棋のことを知りません。父親は基本的にアウトドア派だし、母親にいたってはルールも怪しい。私は誰からも強制されず、ただ楽しい気持ちが出発点としてあったので長続きしたのかもしれません。

それは非常に大切なことで、何か道を究めようと思ったとき、大変さ+αで楽しさや面白さがないと集中できなくなるんじゃないかなと思うんです。楽しいことをしているときの子どもの集中力はすごいじゃないですか。色々なことを経験していくことで、集中力を持続させたり、ばらつきなくできるようにしていくことを学んでいくのではないでしょうか。小学6年生で奨励会(注)に入って(後述)忙しくなってからも、公文の学習を続けられたのは、たいへんなときもありましたが、将棋と同じでやはり面白かったからでしょうね。

(注) 奨励会:日本将棋連盟のプロ棋士養成機関

勝負の厳しさを教えてくれた奨励会

小学4年生になって、段を取れるようになり、子どもの大会に出場し入賞できるようになってきました。何となく成果が出始めてきたころです。師匠のところに弟子入りをしたのは小5の秋。なんせまだ11歳ですから、将来を決めるというよりは、漠然と将棋を続けていけたらいいなっていう感じでした。

深くは考えていなかったですね。たとえば野球の世界だったらプロのイメージは誰でも分かりますよね。しかし将棋の世界はどうやったらプロになれるのか、プロになったらどういう暮らしをするのか、全然分からなかったんですよ。だからまったく何も知らないまま入ったのがこの世界です。分かるのは1年に1回試験があるということだけ。

そんな状態で12歳のとき奨励会に入会し、プロの世界に飛び込みました。何も考えないで入ってはみたんですけど、入ってみたら年齢制限という厳しい掟がありまして、20歳の誕生日までに初段、25歳の誕生日までに四段にならないと自動的に退会になってしまうんです。

お世話になった先輩や仲の良かった同期がどんどん辞めていきました。誰に何を言われるわけじゃないですけど、そういう厳しい状況を目の当たりにしたら自然と一生懸命になりますよ。道場で和気あいあいと将棋を指しているのとは雰囲気がまったく違うので。

奨励会では1年で1つは上がらなきゃいけない計算ですが、同じくらいのレベルの子たちが同じような環境でやっているので、そんな簡単には勝てないんです。当たり前ですよね。私はそこで勝負の世界の厳しさを知りました。

ストイックだけが上達の道ではない

環境ってすごく大事で、たとえばプロになるときも「これくらいがんばらないといけないんだ」と、プロの棋士を間近に見ていれば分かります。それは大きな道しるべになってくれました。

もちろん奨励会にはいい先輩がいればよくない先輩もいて、新人を遊びに連れまわすとか(笑)。実際、そういう誘いをうまいことかいくぐりながら、強くなっていくというのはリアルな話としてあります。でも、そんな経験をしていると将棋でもピンチを切り抜けやすくなる。

だから一概に「ストイックじゃなきゃダメ」とは言えないんです。いわゆるコミュニケーション、人間関係ですね。結局求められるものは総合的な結果ですので、だったらメリハリをつけて、息を抜くときは息を抜いて、集中するときは集中して……というのを経験として学んでいかなきゃいけないと思います。それは何も十代二十代に限ったことではなく、全世代共通ではないでしょうか。どんなに年齢や環境が変わっても変わらないところだと思います。

では、どうやって息を抜くのか。あるいは、煮詰まったときにいかにしてそこから抜け出すか。変な言い方ですけど、お酒を飲んで発散できる人のほうが切り替えは早い。極端な例ですが。よくないサイクルに入ったとき、そういう人のほうが抜け出しやすいんです。

真面目に考え過ぎるとずっとそのよくない状態が続いちゃう。私のリラックス法はズバリ「何もしない」ことです。それがいちばん気分転換になるんですよ。でも「何もしない」って簡単なようで意外と難しいんです。頭をからっぽにしようと思ってもつい考えてしまいますから。

そういうときは「片づけ」が私には有効なんです。これは親から受け継いだ息抜き法。うちの父親はやたらに掃除が好きなんですよ。日曜日になるとすぐ掃除機を出してくるくらいの。煮詰まったときは、身のまわりのものをちょっと片づけてみる。私は特にキレイ好きということはありませんが、片づけると頭がすっきりして視界が開ける気がします。

関連リンク

日本将棋連盟