凹んでも切り替えができるのは

応援部に所属していたおかげ

医学部の学生は医学部の部活に入ることが多いのですが、私は他学部生も所属する応援部(應援指導部)に入部しました。応援部に入ったのは、入学式で学ランを着た先輩に声をかけられたことがきっかけでした。「野球をやっていた」と伝えたら、「神宮球場で野球が見られるよ」と口説かれて。気がついたら神宮球場で拍手していました。しかし実際には、応援部は観客席に向かって応援していますから、試合は見られないんですよ。うまくだまされましたね(苦笑)。

応援部は4年間続けました。医学部で応援部というのはかなり珍しく、いろいろきついこともあったのですが、それ以上に得るものもたくさんありました。そのひとつが、何かうまくいかないことがあったときでも、「切り替えてやっていこう」と考えられるようになったことです。

例えば野球の試合で相手に点数を取られたとしても、そこで私達応援部が暗い顔をしてはだめ。ピンチのときだからこそ、盛り上げなくてはなりません。切り替えが大事なんですね。今でも私は凹んだときは、寝て忘れるようにしたり、周囲の人としゃべって気分転換を図ったりして、引きずらないよう心がけています。

私は医学部に入学した後も医師になろうか、どうしようかと、ずっと考えていました。特に応援部では他学部の友人が多く、彼らが目指す方向も様々だったこともあり、「医師じゃなくてもいいかな」という思いがより強くなったりもしたんです。ただ、研修医にならないことには何も進まないので、研修医にはなろうとは考えていました。

研修医の際に自分が関わることで、大きく患者さんの状態が改善していくことを経験し、やりがいを実感し、医師を仕事として選択することとしました。

私はもともと細かいことをやりたいというのがあり、専門を決める際は、耳鼻科と形成外科どちらかで悩みました。しかし、研修医として地元の病院にいた際、形成外科に行くという同期が多かったことも影響して、最終的には形成外科に決めました。そこで出会った研修医達は他大学の医学部出身でしたが、今でも情報交換などしていて、よい刺激になっています。

医師になってからは、いろんな学会に行くと、様々な人と知り合えるので、その人達と情報交換したりご飯に行ったりすることが大きなリフレッシュになっています。学会は参加すればするほど国籍問わず友人が増えていくのでとても楽しいです。

幸いにも、今の研究のおかげで、海外から学会参加へのお声がかかることが多く、近年は年に6回ぐらいは海外に行っています。今年は台湾、イタリア、ギリシャでの学会に参加してきました。今後も韓国とハワイで「リンパ外科の未来について」というセッションで講演依頼があり、学会参加が決まっています。

「自分はこれをやりたい」と

アピールしておくことも必要

この「リンパ浮腫の画像診断による治療」という研究テーマに行き着いたのは、たまたま上司に声をかけられたことがきっかけでした。あるとき上司から「リンパ管が見えるかもしれない新しい画像装置が開発されたので、検証する実働部隊をつくりたい」と声をかけていただいたのです。

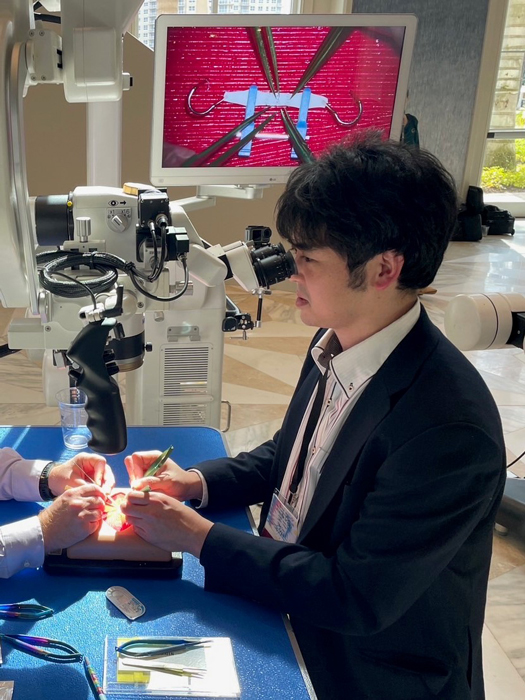

私はその頃、すでにリンパ浮腫の手術治療に従事していましたし、また、細かいことがやりたいのでマイクロサージャリー(手術用顕微鏡を用いて行う微細な手術)に興味があると、事あるごとに言っていたので、上司も私に声をかけやすかったのでしょう。

「こんなことがやりたい」という気持ちを持つことは大事ですが、その上で「自分はこれをやりたい」と、周りにちゃんとアピールすることも必要だと思います。

その一方で、いただいた機会にはきちんと応えていくことも、もちろん大切なことです。まだ自身の研究テーマが決まっていない頃は、上司や先輩からテーマが降りてくることがありますが、それをしっかり学会で発表して論文にする。そうしていると、次に自分がやりたかったことに声がかかったりします。何ごとも手を抜かずに地道にやることです。

この「継続することの大切さ」と、「少しずつでもできることを進めていくことの重要性」は、私は公文式から学びました。

前編でお伝えしたように、リンパ浮腫の手術では、0.5mmという極細の血管などをつないだりしますが、これはたくさん練習をしないとうまくできません。最初はプラスチックチューブや鶏肉の血管などで練習するのですが、「何分でもよいから、とにかく毎日続けよう」と自分にその練習を課していました。練習を続ければしっかり手術をできるようにはなりますが、練習しなければいつになっても手術はできません。

この「毎日少しずつ」というのは、今は論文を書くときに実践しています。論文執筆は勤務中ではなくて空いた時間にやるのですが、「よし、今日は3時間取って書くぞ」としてもなかなか進みません。それよりも「寝る前の10分だけちょっとずつ書き進めよう」ということを毎日していくほうが実はよく進むのです。何ごとも少しずつでも進めていくことが、大きな成果につながるのです。

また何かを成し遂げたいとき、この「継続」に加えて、私は誰かしらに「締切宣言」をしています。そのようにして、ちょっとしたわかりやすい目標を明らかにすると、続けやすくなります。

これからは海外の人たちと

新しいことに挑戦したい

私がこれまで、夢を叶えるためにしてきた大事なことは、大、中、小、のゴールを設定することです。例えば「志望校合格」が大ゴールだとしたら、「そのためにどう勉強するのがいいのか」という中ぐらいのゴール、さらに「それを達成するための具体的な目標」、例えばライバルに勝つとかを小ゴールにします。加えて、少なくとも中期・短期の目標は宣言するといいと思います。

私は、10年前に立てた大きな目標がだんだん叶ってきています。それは「年に何回か国際学会で発表できるようになる」というもの。そのための中ゴールは「手術をちゃんとできるようにする」。さらにそのための小ゴールは「血管をつなぐ練習を毎日続ける」といった具合です。

大きな目標が叶いつつある今、「次なる将来の目標は」と聞かれれば、「海外の人達からも評価され、その人達と関われる新しい仕事がしたい」ということでしょうか。

私は今年の夏休みにサウジアラビアに遊びに行ってきたのですが、そこでは講演も行いました。現地に医師の友人がいたので連絡すると、彼の病院でレクチャーしてくれないかと頼まれたのです。現地スタッフには喜ばれましたし、自分もすごく楽しかった。何かあると、こうしてつながれるのがおもしろいですし、そこから新しいことが生まれる可能性もあると思います。

ちなみに私は大学時代にアラビア語を少し学んでいたことがあり、発表自体は基本的に英語で行いましたが、講演の最初の挨拶スライドをアラビア語にしたら、会場の雰囲気がとても和らぎました。私は他にもいくつかの言語を学んでいたのですが、「新しいことをしたい」という思いが私の根底にあるので、いろんなことに興味が湧くのかもしれません。

最近は「やりたいものが見つからない」という声も聞きます。それは子どもだけでなく、若者にもその傾向があるようです。しかし、そもそも「わからない」と言えるまで、みんな物事をちゃんと見ているのかというと、どうなのでしょうか。「これは本当はどういうことなんだろう」「これって本当は何をしているんだろう」などと、深く思考できるようになるといいですね。

保護者の方が誘導してみる、チャンスを与えるということも、時には必要かもしれません。私の場合はやはり、子どもの頃から本をたくさん読んできたことが、いろいろな「興味」や「疑問」につながったのだと思います。

そんな私からお子さん達に伝えたいのは、「やりたいことがあったら、それについてどんどん調べよう」ということです。調べてみれば、それをするためには何をすればいいのかがわかってきます。例えばゲームに興味がある子なら攻略法を調べるなど、とにかく「疑問に思ったことはまず調べる」という習慣をつけるといいのではないかと思います。今の時代は調べる手段はたくさんあるので、本だけでなく、AIなどもうまく使えるといいですね。

そして親御さんへのメッセージとしては、お子さんにやりたいようにやらせて、大きく違っていたらそこは修正する程度に見守ればいいのではないでしょうか。お子さんは多分、思った通りに動かないです(笑)。将来自分が親になったときもそう言えるかはわかりませんが、私自身は親からそうやって育てられたように思います。

|

前編のインタビューから -病気やケガで欠損した体を修復 手術は年間約100件以上 |