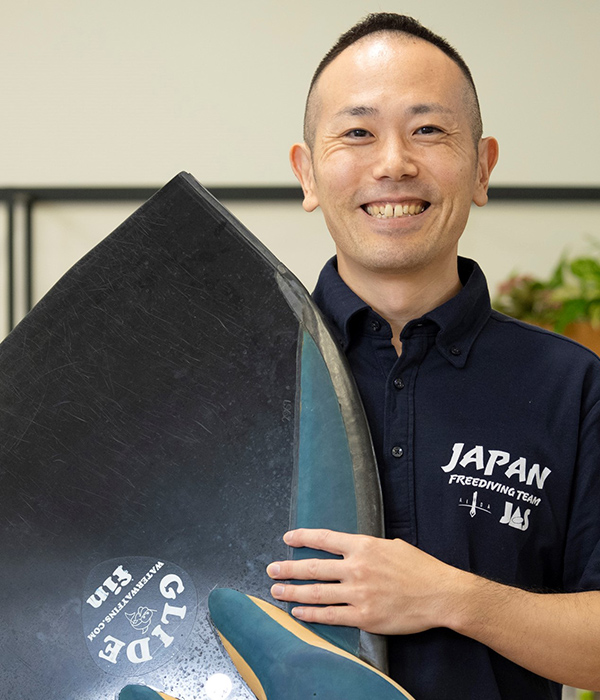

絶景が楽しめ、

育児とも両立可能な競技

「ステアクライミング」は高層ビルや電波塔などの階段を自分の足でのぼる、とてもシンプルなスポーツです。例えば国内では「東京タワー階段競走」があります。私は563段を約3分でのぼり、4連覇することができました。

国内3会場のレースでの獲得ポイントを競う「ステアクライミング・ジャパンサーキット」というシリーズ戦もあり、2024-2025の第1戦の名古屋大会(「中部電力 MIRAI TOWER」高さ90m 階段415段)、第2戦の大阪大会(「ツイン21 MID タワー」約150m 739段)ではともに優勝し、次回の第3戦、高松大会では四国最高層の「高松シンボルタワー」(高さ150m 階段792段)をのぼります。

海外の大会もあり、韓国のロッテタワー、ニューヨークのエンパイアステートビルなどをのぼってきました。

階段は走ってのぼっても構わないのですが、どんなに強い選手でも約1分程で限界に近くなります。通常は速足のような感じでのぼることが多いと思います。筋力や体力、そして精神力も必要なスポーツです。

競技ではペース配分が大きな鍵を握ります。建物によって一段あたりの階段の高さも違いますし、同じ「10階」でも段数が異なります、手すりの高さや形状、おどり場の広さや形もそれぞれです。一段抜きでいこうか、手すりはどこを持つか…。スタートして階段を見た瞬間に頭の中でペース配分を計算し、身体をどう使うか考える必要があります。

トラックを走る陸上競技と違って、ステアクライミングのコースは事前の下見ができないことも多く、情報は限られています。過去に実際にコースを歩いた人がアップしている動画を見て予習はしますが、実際にのぼってみると予想とは違うことが当たり前のようにあります。攻略には経験値が重要で、若くて体力があれば勝てるスポーツではないのが、この競技の面白いところです。

魅力はほかにもあります。例えば、私は学生時代に陸上をしていましたが、競技場を見て感動することはありませんでした。でもステアクライミングは、高い建物を下から見上げて「これからここをのぼるんだ」と気分が高揚します。

そして、ゴールに着いたときに達成感に満ちていることも魅力です。ゴール、つまり頂上から見渡す景色は格別です。もうひとつは、自分のペースでできることです。マイペースでゆっくりのぼれば必ずゴールできるので、完走率が高いスポーツでもあります。

海外のレースに参加して驚いたのは、選手が子連れで来ていること。育児中でもできるということを知りました。ほかの競技だと長期の遠征があったり練習に多くの時間を取られたりしますが、ステアクライミングの場合は集中してコンパクトな時間で練習できるので、育児や仕事と両立しやすいんです。それもスポーツを続けたかった私には大きな魅力です。

お子さんがゴールで待っていて、応援だけでなく家族で頂上からの景色を楽しんでいる海外選手もいます。私の息子はもうすぐ4歳で、まだ海外に連れていったことはありませんが、いつか一緒に行きたいですね。

「お見送り」「お迎え」の時間は

自分との約束事として厳守

私は普段は会社員として働いています。今は施設などに給食を提供する会社に所属し、病院の調理業務を担当しています。仕事と競技、育児の両立のため、毎日4時前後に起床し、息子の朝食をつくって1回目の練習に行きます。神社の階段をのぼったり自宅周囲を15~20km走ったりと、2時間ほどトレーニングをします。息子の朝食は同居している両親が食べさせてくれ、保育園の送りは父が仕事に行くついでにしてくれます。その送りに行く7時までには必ず帰宅して、二人のお見送りをするのが日課のひとつです。

その後、自分も支度をして職場へ。夕方まで勤務するときと昼ぐらいで終わるときがあり、昼に終わるときは、午後から2回目の練習をします。2回目の練習はジムで筋トレをすることが多いです。そして夕方4時半に保育園にお迎えに行きます。そのあとは多くのお母さんたちと一緒です。

帰宅すると、私もひと息つきたいので息子と一緒におやつを食べ、その後夕食の準備に取りかかります。最近は私がキッチンで何をしているのか興味があるようで、ほぼ毎日一緒に料理をします。といっても彼がするのは豆腐をつぶしたり、卵を割ったりする程度ですが。 料理はできるようになってほしいと思っているので、手を出したくなってもグッとこらえて見守るようにしています。

いろいろやらねばならない中では、時間をうまく使うことが大事です。私はまず練習のメニューを考えて、それをこなす移動時間なども加味して、どう過ごせばいいかを逆算した上で、その日の起床時間を決めています。私の中で決めているのは、息子の「朝7時のお見送り」と「夕方4時半のお迎え」。これだけは自分の約束事としてしっかり守り、あとのことは思っていた通りにならなくてもいいかなと気楽に構えています。

私自身、仲のよかった祖母と一緒にご飯をつくった思い出があって、息子にもそうした思い出が残ればいいなと考え、イライラしないようにしています。例えばおかずを3品つくる予定が2品しかできなくても、息子がやりたがって料理がグチャグチャになっても、「ま、いっか」と流して、冷凍食品を使うなど妥協できるところはしています。

「週末のマラソン」や「朝の公文」は

習慣化で「継続の力」を実感

実は私は保育園の頃までは体が弱く、走るのも苦手でした。しかし、小学校に入る前に引っ越した先は自然豊かなところで、外遊びをするうちに体力もついて、小1の時のマラソン大会ではいきなり優勝してしまったんです。そこから、週末になると消防士の父にマラソンに連れ出されるようになりました。私は嫌々付き合っていたんですが…。

一緒にトレーニングをしていた父が「6年間優勝し続けたら好きなところに連れていってあげる」と言うので、よく見ていた写真集の、海がとてもきれいな場所に行きたいと伝えました。実はそこはマレーシアで、父は「海外か…」と一瞬とまどったそうです(笑)。

当時の私は、マラソンは好きではありませんでしたが、憧れの場所に行くことが目標になり、また優勝するたびに両親にほめられるのがうれしくて「じゃあ次の年も」とがんばることができました。その結果、6年間続けて優勝。約束も果たしてもらいました。

「コツコツやればたどり着けるんだ」と実感した出来事ですが、小1で始めた公文式でも同じことを感じていました。教室にあった羽生善治さんの漫画風の本に「コツコツやれば成る」というようなことが書いてあり、繰り返し読んでいた私は「そうなんだ」と思った記憶があります。

公文式は最初に算数・国語、途中から英語も始めました。勉強の中心は常に公文式学習で、教室に行くのはすごく楽しかったです。目の前で採点してもらい先生にほめられるので、「次もがんばろう」と思えます。できると先生もうれしそうなので、私も先生の熱意に応えたいと子どもながらに思っていました。

先生とは「この期間でここまでやろうね」と相談しなから計画を立て、目標を達成するにはどうすればいいかを考えるようになりました。英検を目標にしたこともあります。「継続する力」だけでなく、「目標を自分でつくる」、「達成するにはどうすればいいか」も考えられる習慣がついたと思います。

先生はいつも温かく、中学受験も「ゆうちゃんならできるよ」と応援してくれました。そうやって応援してくれる人が一人でもいるとがんばれます。教室にはお手本になる年上のお兄さんお姉さんもいたし、「自分がお手本にならねば」と思う年下の子もいて、すごくいい環境でした。

教室では「くもん文庫」にある本もよく読みました。「世界の偉人」シリーズが好きで、とくに卑弥呼やナイチンゲールなどの本は、「女性でもこんなに活躍できるんだ。自分も何か影響を与えるような人になりたい!」と思って何回も読んでいましたね。

公文式は中学受験で一度退会しましたが、受験が終わって再入会しました。「続けることが大事」と家族で考えが一致したんです。私は小学生の頃は、朝起きたら公文のプリントと犬の散歩をするのが日課で、そのルーティンを再開したかったんです。とくに中学では英語が加わるので、学習リズムができるし、教室に行けば勉強する環境が整っています。実際自宅で勉強するよりもはかどり、自習もよくしていました。

(撮影協力:埼玉グランドホテル深谷、深谷市 浅間神社)

|

後編のインタビューから -実業団は諦め食の世界へコーチとの再会で陸上に戻る |