子どもたちから反発を食らい、自分のいたらなさに気づく

私には「心理学の技法を使って、障害をもった子と実践の場で働く」という目標があったので、東京大学の大学院では心理学の勉強に邁進します。入学後、すぐに障害児施設に通い、子どもたちの生活指導支援を3年間行いました。昼は施設と大学院、夜は家庭教師という多忙な日々でしたが、辛いことは一切なく、とても楽しく、たくさんのことを学びました。

ところがあるとき、施設の子どもたちから大きな反発を食らいます。私は障害のある身内とずっと一緒に生きてきたこともあり、「この子たちをかばわなければ、守らなければ」という気負った思いで関わっていた自分に気づきました。子どもたちにとってみれば、そういう一方的な思いは迷惑だったのでしょう。もっと相手の立場を尊重し、相手からも学びながら関わっていかないと本当の実践はできないと強く感じました。この体験があり、それからは実践の場をサポートする研究者の道を歩むことになります。

大学院修了の後、北海道大学の乳幼児発達臨床センターで、乳幼児期の子どもたちと接しながら研究をし、母校の東京外国語大学にもどったのは37歳のときでした。その後も研究を続け、58歳のとき白百合女子大学に移りました。

当時「日本の発達心理学のメッカ」と言われたほど、そうそうたる先生方が活動しておられた大学で、小生もそこに発達心理学の研究交流センターを創りたいと考えたからです。夢のような思いが実り、学内だけでなく学外や国際的な共同研究もできるようになりました。さらに実践者と研究者、企業などとコラボレーションできる機関として、2008年に生涯発達研究教育センターの創設に至りました。

発達が遅れても、環境を整えれば必ず取りもどせる

センターの合言葉は「原理的に人は生涯発達しつづける存在である」。ただ、それにはそれぞれの発達段階で、発達課題を達成するための条件があります。それを具体化して保育や教育などの実践の場、あるいは家庭の子育てにつなげていくことが、このセンターの本来的な役割です。

これまでのセンターの研究成果のひとつとして、乳幼児期における歌いかけや読み聞かせは、社会力*を高め、思考力を養うのを促進することがわかりました。社会力と思考力は人が発達するために基盤となる力です。歌・読み聞かせで言葉を覚えるというのは、ついでの成果といってもいいほど。その観点から言うと、歌・読み聞かせプログラムを30年来推し進めているKUMONは、子どもたちの発達の根幹をサポートしているといえるでしょう。

*社会力:「人が人とつながり、社会をつくっていく力」(筑波大学・門脇厚司教授による造語)

そもそも人間は、スイスの発達心理学者ジャン・ピアジェが言うように、高い学習能力をもって生まれてきます。例えば赤ちゃんは初めて見るものに「甘いものかしら」と予測してペロペロなめる。ところが苦いと、「アッ、これはなめてはいけないものだ」と理解する。結果や応答が自分の予測と違っていたら、違っていた部分を新たな情報としてとり込み、さらに学習していくのです。

いまの場合は「もの」でしたが、赤ちゃんの対象が「人」だったらどうでしょうか。赤ちゃんは笑ったり泣いたりしながら、自分の周りにいる人と関わりをもとうとします。このとき、周りの人から何の応答もなかったとしたら、どうでしょうか。もって生まれた学習能力を使わなくなります。つまり、笑っても泣いても誰も相手をしてくれなかったら、赤ちゃんは笑わなくなり泣かなくなり、あっという間に発達が遅れてしまうのです。

でも、大丈夫。遅れは原理的にはいつでも取りもどせます。遅れているのは、もって生まれた大きな学習能力が使われていなかったからです。“人間の生きる力”ともいうべき学習能力は、発達の原点(出発点)にもどり、発達課題に対しステップを切って使うように環境を整えれてやれば、5歳であっても40歳であっても、比較的短期間で再生するのです。

「伸び悩み」はつぎの発達のための準備、あきらめずに続けよう

もって生まれた学習能力をどう積極的に使わせるか、そして学習能力を効果的に使える場をどう提供するかが、子育て、教育であり、本質的な学習支援・発達支援なのです。ここで大切なのは、人は本来、自ら興味を持った事柄はあっという間に学んでしまうということ。「これを学びなさい」では身につきにくいのですが、自ら考え、やってみて、納得したことは、すぐに自分のものになります。

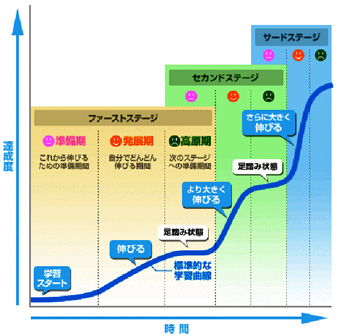

このサイクルをうまく回せば、新しいことをすぐに学び、ぐんぐん伸びるのですが、やっていくうちに伸び悩み、やめたいと思うときも出てきます。けれども、そこであきらめず、こだわって続けることが大切です。なぜなら、学習は「一直線に伸びる」のではなく、「伸びる時期」と「伸び悩みの時期」とを交互にくり返しながら「伸びる」からです。

学習・仕事・研究、どれも同じだと思いますが、伸び悩んで最初の壁であきらめたら「素人」のレベルですが、我慢して続ければ、それまでの半分の時間で2倍から4倍の成果が出るようになります。ですので、この段階であきらめないよう、周りからのアドバイスや支援が必要です。

しかし、やはりまた壁に当たります。それでも2回目の壁を乗り越えるのはそう難しいことではなく、すでに周りの人と比べると高いレベルにありますので、本人が積極的に先輩に教えを乞いに行ったり、新しい視点や技術を獲得したりするようになりますので、比較的容易に乗り越えられるのです。そうして乗り越えると、最初の段階の1/3の時間で9~10倍の成果が出るようになります。こうなると「玄人」のレベルになり、それで飯が食えるようになる出発点に立てるのです。

この「伸びる時期」(発展期)と「伸び悩みの時期」(準備期)の関係を図に表すと、Sの字をちょっと傾かせたようなカーブになります。これを「学習曲線」といい、何事も、究めるためには、S字をまず3回経験することが必要とされています。「伸び悩みの時期」は、つぎの発達のための準備期間なのです。ですから、伸び悩んでも2回までは我慢して続けることです。3回飽きたら、向いていないのだとあきらめてもいいでしょう。それまでは徹底的に続けること、再チャレンジすることをお勧めします。

私自身をふり返っても、深くこだわったことが、自分の方向性を決めてきたと感じています。回り道はしましたが、私は心理学の道に進むことができました。自分がこだわって経験したことは、ムダなことはひとつもなく、後に必ず生きてきます。その意味では、大人も子どもも、自分のいいところ、好きなことを徹底的に伸ばすのがいいでしょう。ひとつのことに可能な限りこだわれば、それが自分の個性、そして生きがいになるのだと思います。