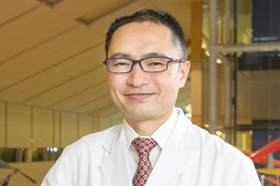

社会復帰をめざす人の応援をする「第三の医学」

「リハビリ専門医」という肩書は、多くの方にとってはなじみが薄いかと思います。リハビリ科を備えている病院が少ないので無理もないかもしれません。リハビリは、「予防医学」「治療医学」についで、「第三の医学」と言われています。病気は、まずは「予防」が大切ですが、予防できずに病気になったりケガをしたりしたら急性期の医療、つまり「治療」が必要です。それで治って問題が残らなければいいのですが、後遺症が残るケースがあります。ここで必要になってくるのが「リハビリ」です。

リハビリが不可欠な障害のひとつに、私が専門とする「高次脳機能障害」があります。これは、大人では脳梗塞や脳出血などが原因となる場合が多く、いろいろな病気や交通事故などによって起こります。いずれにしても脳のダメージが原因で、会話がうまくできない、新しいことを憶えられないなど、脳の機能のなかでも言葉や思考や認知にかかわる高次の働きに問題が起こる障害です。リハビリ医はそうした症状を改善すべく、生活上支障がないレベルになるように努めます。

また、たとえば治療のため1週間入院してベッドで寝たきりになると、筋力は20%落ちてしまいます。高齢者の場合は歩けなくなることもあるので、ふつうの生活にもどれるように回復させるのもリハビリ医の重要な仕事です。

病気やケガは治っても何かしらの障害が残ってしまう。そんな人たちに対しても、リハビリを通して、退院後の生活環境をいっしょに考え、なるべく早く社会復帰できるように支援していくことが大切だと考えています。

つまり、医療従事者は病気だけを診るのではなく、その人自身と生活全体を見ることが求められます。それをいちばん担うのがリハビリ医かもしれません。けれど、すべての医療従事者が、病気やケガの結果、その人の生活にどんな問題や支障が出ているかという視点をもち、どうすれば以前の生活に近いレベルにまでもどれるかをイメージすれば、さらに良い医療ができるのだと思います。

この10年で増えてきた「ほかの子とちょっと違う子」たち

多くの人は「リハビリ」と聞くと、ケガをした人や高齢者がするものというイメージがあるかもしれませんが、もちろん子どもたちのリハビリもあります。さきほどご紹介した高次脳機能障害もあります。先天的な重い障害によって自分の意志では身体を動かすことができない子への運動や感覚のサポート、知的発達がゆっくりな子への自立支援などをはじめ、子どもたちの発達すべてにかかわる支援をしています。それが小児リハビリ医の仕事です。

ところが、この10年で私の仕事だけを見ても状況がたいぶ変わってきました。背景には2004年に「発達障害者支援法」(最終改正2012年)ができたことがあります。高機能自閉症やアスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害など、いままでは医療や福祉の対象となることが少なかった症状が、障害として診断されるようになり、「ほかの子とちょっと違う子」あるいは「発達に問題があるとされる子」が増えてきたのです。地域の療育センターにも、私のところにも、こういった子どもたちがとても増えました。

また、近年は晩婚化が進み、両親ともに高年齢での妊娠・出産もめずらしくなくなりました。両親が高年齢だと、早産や難産になる確率が高く、一例としてお産のときに赤ちゃんの脳に十分な酸素が行きわたらずに障害が残るなど、リスクが高い子どもが生まれてくる可能性も高くなります。

こうした社会的変化もあり、心身に障害をもつ子どもたちのための相談機関である地域の療育センターは、不安な思いにかられた親子であふれています。いま私が勤務する国立成育医療研究センターでも、入院している子たちの治療や機能回復を担うのはもちろん、近隣の医療機関からの相談や、外来に訪れる「ほかの子とちょっと違う子」「発達に問題があるとされる子どもたち」を日々診療しています。

診療の順序は、基本的にはこうです。まず児のできること、できないことの確認をして、必要に応じて発達評価センターで、知能検査や発達検査などを実施。それらの結果から必要なリハビリプログラムを考え、地域での訓練計画をつくり、理学療法士や作業療法士や言語聴覚士、心理士たちと相談しながら、本人や家族に説明やアドバイスをします。こうして、リハビリがスタートします。

診療や治療のポイントは一人ひとり異なるので、限られた言葉のなかで説明するのはむずかしいのですが…。たとえばですが、ADHD(注意欠如・多動性障害)などの落ち着きがない子には、薬を使うと落ち着くこともありますが、発達上の問題は生まれもった性質があるので、「生まれもった性質がなくなる」ということはまずありません。

大切なのは、どんな発達の問題なのか、どんな症状で、だれがどう困っているのかなどをよく見極め、周囲がどういった対応をすればその子が生活しやすいかを考える。あるいは、その子ができることや得意なことを見つけ、それをいかに増やしていくかを探ることが、薬の処方よりも重要なポイントになることが多いと思います。

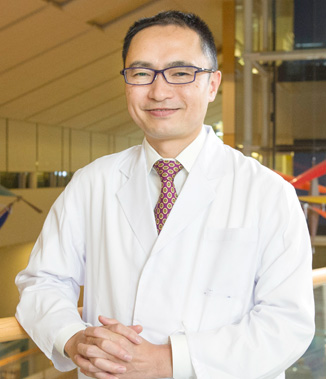

「人に頼りにされる人間になりたい」

私は少ない数のリハビリ医のなかでも、さらに少ない小児を専門とするリハビリ医ですが、そもそもなぜ医者になったかというと、どうも私自身の生い立ちが色濃く影響しているように思います。

じつは、私は妊娠32週の早産で生まれ、出生時の体重は1980グラム。さらに自宅にもどったとたんに体を壊し大量の下血の結果、低酸素状態になり父親から輸血を受けたそうで、まさにハイリスク児でした。そのため発達は人よりゆっくりで、3歳くらいまではよく転び、『刑事コロンボ』にちなんで「圭司コロンダ」なんて言われるほど(笑)。さらに言葉も少なかったと聞いています。

小学校に入っても運動は好きでしたが、うまくはありませんでした。けれど、やったり、見たりするのは好き。とくにテレビでよく見ていたプロレスが大好きで、当時は本気で「プロレスラーになりたい!」と思っていたくらいです。でもやせていて、どう考えてもプロレスラー向きではありません。そんなある日、母から「プロレスがそれほど大好きならリングドクターになったらどう?」と言われました。「なるほど、そういう道もあるかもしれないな…」と思いました。

しかし、どちらかといえば、父の「手に職をつける」という言葉のほうが自分には響いていたのかもしれません。サラリーマンの父は「サラリーマンはたいへん。やっぱり手に職があったほうがいい」としょっちゅう言っていました。3つ歳がはなれた兄は、発達がおそく何をやっても“みそっかす”だった私をいつも見守ってくれて、「圭司は人と激しい競争をするのは向いていない、医者のような確実に手に職がつく仕事をするほうがいい」とよく言ってくれていました。

ハイリスク児として生まれた私は、身体が弱く、喘息もちで小学低学年まではよく学校を休み、病院通いをしていました。お世話になった小児科の先生の微笑んだお顔は、診察室の臭いといっしょにいまでもよく憶えています。「今度は自分が頼りにされる人になろう」という思いが芽生えるようになったのは、ある意味自然なことだったのかもしれません。

とはいえ、とくに勉強ができたわけではありません。公立小学校を卒業して私立の中高一貫の進学校に進んだ私は、優秀な子に囲まれ、成績はいつもビリ。ただ、高校3年のとき「医学部に入る」と目標を決めたら、目標を達成するためにこれだけはどうしても必要という勉強に特化して、1年間それだけに集中しました。人間は、情報が少なければ少ないほど迷いが無い。そして、奇跡的に私大の医学部に現役入学を果たすことができました。

| 後編のインタビューから – 橋本先生が考える「リハビリ」と「子育て」の共通点とは? |