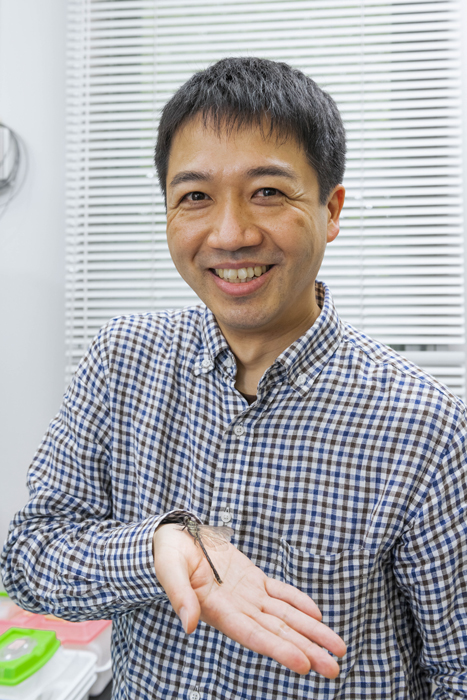

身近な昆虫から新しい発見をするよろこび

|

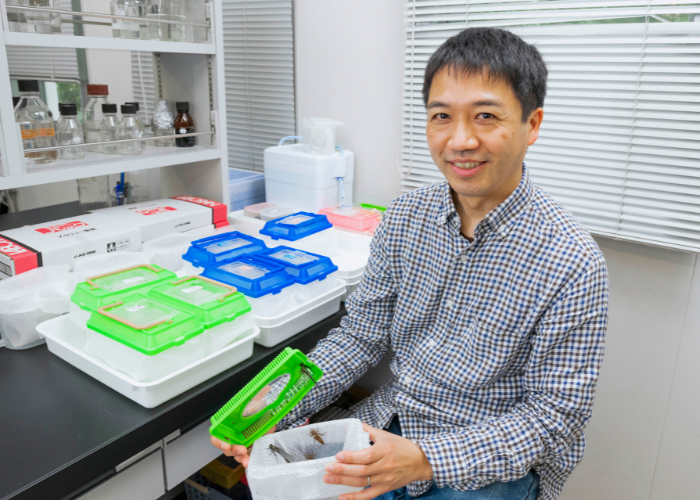

私は子どもの頃からトンボが大好きで、現在、産業技術総合研究所(産総研)という公的な研究機関でトンボを使った様々な研究をしています。産総研は、日本の産業や社会に役立つ技術研究を総合的に行っているところで、「エネルギー・環境」や「材料・化学」など全部で7つの領域があり、私は「生命工学」領域の生物部門に所属しています。

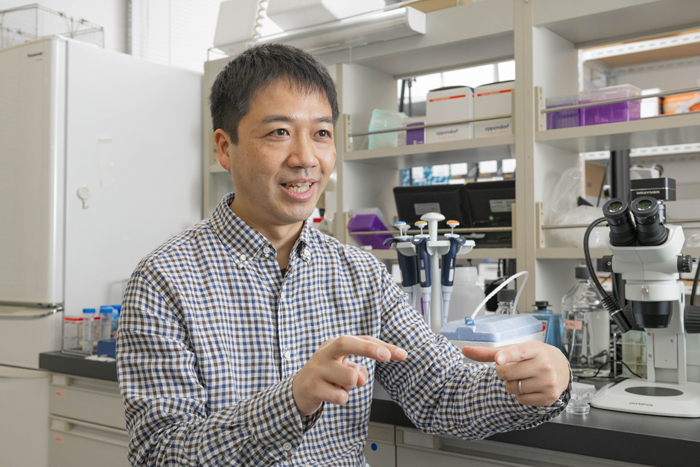

実はトンボを使った研究は、世界的にもあまりされていないんです。生態学や行動学についての研究はそれなりにありますが、遺伝子レベルの研究はほぼ皆無でした。なぜかというと、まず、トンボは採集や飼育が他の昆虫と比べて難しい。この研究室でも飼育していますが、幼虫も成虫も肉食なので、エサを与え続けることが、かなり大変なんです。

飼育の方法としては、ヤゴ(幼虫)を野外で採集して研究室内で羽化させるやり方と、メスの成虫を採集して卵を産ませて育てるやり方の、大きく2パターンがありますが、そもそも野外でワナを仕掛けて捕まえることができないため、必要な研究材料を予定通りに準備するのが難しいのです。ちなみにヤゴは私自身が水網を持ってこの近辺で採集しています。また、トンボの研究が世界的に進まなかった別の理由として、トンボは農作物にダメージを与える害虫ではなく、人に役立つ“益虫”だから、という点があげられます。なぜなら、害虫でないので防除の視点から研究する必要性がなく、そのために研究予算がつきにくいという側面があるのです。でも、だからこそ、調べてみるといろんな新しいことが発見できる。それがトンボ研究のおもしろいところです。

例えば「アカトンボはなぜ赤くなるのか」といったことさえ解明されていませんでしたが、私たちの研究によって赤色色素の主成分は、オモクロームとよばれる色素であることがわかりました。ちなみに、羽化したばかりのアカトンボの若い成虫は黄色っぽいのですが、黄色から鮮やかな赤色になるのは、成熟したオスだけなのです。それは縄張り争いやメスを引き寄せるため、あるいは体温調節のためという生態学的な理由は報告されていましたが、どんなメカニズムで色が変わるのかは不明でした。

私たちが調べてみると、「酸化還元反応」という化学反応によって色が変わることが判明しました。色を変える生きものはたくさんいますが、酸化還元反応によって色を変える生きものはこれまでに例がなく、新たなメカニズムを発見したことになります。その研究の過程で、赤くなったトンボは抗酸化作用を持つことも確認されました。これは「天然の抗酸化物質」として応用できる可能性を秘めています。

このように、私の研究は「なぜこうなっているのか」という現象のメカニズムを紐解く研究で、「基礎研究」といわれるものです。「なぜこの動物はこの色なのか」「なぜオスとメスとで形が違うのか」といった素朴な「なぜ」を突き詰めていくことで、ものごとのメカニズムが解明されます。すぐに役に立つというよりも、新しいタネを探す研究で、見つけたタネが様々な「応用研究」や、社会に役立つ技術の確立につながることを目標にしています。

もの心つく前から父と兄と昆虫を追いかけていた

|

私が昆虫と関わりを持つようになったのは、0歳のとき父と兄が昆虫採集を始めたことがきっかけです。その結果、もの心がつく前から私も昆虫を追っていました。1歳6ヵ月のときにトンボを持っている写真があり、3歳でオニヤンマを捕まえたことは、鮮明に記憶に残っています。その頃、子ども向け昆虫図鑑を買ってもらい、見ているうちにいろんな昆虫の名前を覚え、昆虫の世界にのめり込んでいきました。

最初は、きれいだからという理由でチョウが好きでした。興味の中心がトンボになったのは小2のとき、私が住んでいた富山県では珍しい「ミヤマサナエ」というトンボを自宅近くで見つけたことがきっかけです。このトンボは、富山県ではそれまで偶然見つかった記録があるだけで、どこで発生しているのか分かっていなかったのですが、私たちが見つけたのは、幼虫から成虫に羽化して飛び立ったところ。つまり、初めて富山県内で生息地がわかったのです。

博物館に持ち込んで学芸員の方に標本を確認してもらい、そのときに「富山県のトンボ相」という目録をいただきました。この本には、富山県で当時記録されていた76種のトンボがいつどこで見つかったのかが書かれており、この目録をきっかけにトンボへの興味が膨らみました。ちなみに、「同じようなチョウの目録はありませんか?」と聞いてみたのですが、当時は存在せず、それによって興味の中心がチョウからトンボへと変わったのです。

目録には、76種のトンボのうち、富山県内で生息状況が不明なトンボが15種もいることや、県内では見つかっていない種が今後発見される可能性があることが書かれていました。漢字ばかりの本でしたが、辞書を引きながら解読し、地図を見ながら、これらのトンボのいそうな場所を自分なりに絞り込んでは、父と一緒に探すことに明け暮れました。実際に狙いのトンボが見つかったときは、博物館に持ち込んで学芸員の方に確認してもらうんです。珍しい種を見せた時の学芸員さんの驚く顔を見るのが、なんとも嬉しかったものです。そうして学芸員さんとも顔なじみになっていきました。生息状況の不明なトンボは1種を除いて再発見に成功し、富山県初記録の種を複数発見することができて、今では富山県のトンボは89種に増えました。お金では得られないよろこびと感動を何度も味わうことができました。

中1のときにはトンボについて書いた作文が全国賞を受賞し、副賞としてフランスのファーブルの生家見学という得がたい体験もしました。私の場合は、そもそも海外が初めてだったので、「フランスはどんなところだろう」「この時期フランスにはどんな虫がいるかな」という興味で頭がいっぱいでした。

公文で身についた「見通しを立てて学ぶ」姿勢

|

父だけでなく、4学年上の兄の影響もとても大きかったです。兄は学校でならったことを私に教えてくれたりして、私は常に兄の背中を追いかけていました。公文に通うようになったのも兄が通っていたからです。小1から算数をはじめ、小6で最終教材まで進みました。そこまでできたのは、学校の勉強と違って、自分の学年の内容でなくても進もうと思えばいくらでも進めることができる仕組みだったから。「がんばって進めば兄に追いつくのではないか」と考えたんです。この「自分のペースで進められる」というのが、公文式のいいところだと思います。

私が具体的にどうがんばったかというと、当時の公文式は3学年上に進むと「進度上位者の集い」に参加することができたので、まず、それに出られるようになろうと考えました。そして上位者になると、当時は冊子に氏名と県名が掲載され、県内に自分の上に何人いるかもわかるので、今度は彼らに追いつくことがモチベーションになりました。

両親の働きかけもよかったのかもしれません。実家は鮮魚店を営み、多忙だったはずですが、私たち兄弟とよく遊んでくれる親で、昆虫採集はもちろん、雪深い冬はトランプやまわり将棋をしたりしていました。それで「公文が終わったら一緒に遊ぼう」と言われると、遊びたいからがんばれるんですよね。

公文式をやっていたおかげで私は算数が得意になり、計算も速くなりました。公文式学習を続けたことで、今に役立っていると感じるのは、「学ぶ姿勢」、つまり、自分で勉強のスケジュールを立てたりモチベーションをつくったりすることが習慣づいたことです。

3学年先を目指して取組んでいたといいましたが、そうしていると、「このペースでこのくらいやるとここまで終わる」ということがわかってきます。研究をする上でも「このくらいのペースで進めれば間に合うだろう」と見通しを立てることはとても大事で、公文で身につけた習慣が現在の研究生活にも生きていると感じます。

関連リンク

国立研究開発法人 産業技術総合研究所生物共生進化機構研究グループ

|

後編のインタビューから -夢を追いかける中で出会った大人たち |