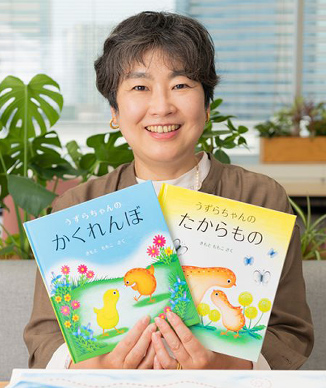

子どものことを知りたくて始めた「読み聞かせ」

|

私は絵本や児童文学の作家として、「思う・創る・書く」を基本に、自宅で仕事をしていますが、「読み聞かせ、読みあい、読み語り」のために外での活動もしています。

「読み聞かせ」は、私が子どもたちに絵本を読んで、聞いてもらう活動で、25~6年前から続けています。読み聞かせを始めたのは、「絵本は自分が作家になりたいために創るのではなく、子どもたちのために創るべきだ」と考えた時に、子どもたちのことをあまり知らないということに気がついたからです。

子どもたちを知るには、子どもたちに会うことが必要。それには読み聞かせを始めるのがベストだと思ったわけです。「人の前で話す練習もできる」ことも、もう一つの理由でした。やってみると、子どもたちとのつきあいが楽しくてやめられなくなりました。

「読みあい」は、読み聞かせの勉強をしたいという大人を対象にした勉強会のようなものです。1冊を数人で読むのですが、人によって読み方が違い、意外性もあって、楽しいですよ。お互いに読みあうと、「ああいうふうに読むといいのね」と気づきますし、「一人で読むのは恥ずかしい」と思っていた人でも、自信が持てるようになります。

「読み語り」はもう少し高齢の方々を対象にしたもの。子どもの頃に絵本がなかった時代の方々です。字を飛ばしたり間違えたりすることもありますが、みなさんとても上手です。お年寄りの声は昔話を読むのに最適なんです。「高齢者施設で読み聞かせをやるのはどうですか」と言われて始めましたが、最初は失敗しました。3冊ほど読むと、退屈され、寝てしまう方も出てきてしまって。そこで、次は短い昔話を用意して、皆さんに読んでいただくようにしました。すると誰も寝なくなったばかりか、声に味があり、話し上手だということがわかったのです。この高齢者施設での「読み語り」は、去年まで20年間続けました。

祖母の「語り」で育てられた子ども時代

多感な少女時代に父の会社が倒産

|

私は瀬戸内海に浮かぶ生口島(いくちじま)という小さな島で生まれ育ちました。視界に入ってくるのは海と山、島影、船だけ。のんびり暮らしていましたが、それは人と争って自分が抜きんでようというような闘争精神が育たないということでもありました。小さな島では周りは知っている人ばかりで、特に自分から何かを主張しなくても何の問題もなく過ごせましたから。

父は軍人で、戦地のビルマから帰ってきたのは私が5歳のときでした。まったく知らない男の人が突然家族になるわけで、当時どう父とつきあっていたかは記憶にありません。その後、父は土建業を起こしましたが、家では本を読んだり将棋をしたりと、もの静かで穏やかな人でした。

母は正反対で、外に出るのが大好き。お祭りがあると三味線を弾きながら行列の先頭を練り歩き、その他、お琴、日本舞踊、麻雀なども得意で、実家の時計屋を切り盛りし、修理から何から全部自分でやっていました。私の服も全て母の手作り。凄腕でしたね。

そんな対照的な両親のもと、私が影響を受けたのは、忙しい両親に代わって面倒を見てくれた祖母です。祖母は毎夜、昔話を語ってくれました。その思い出が「心地よかった」という記憶とともに残っています。成長してからも、お年寄りとお話するのはまったく違和感がなく、子ども時代の影響は大きいと実感しています。

その頃の私の夢はお医者さんになることでした。ひきつけを起こしやすかった妹をいつも助けてくれて、お医者さんは人の命を守る大切な仕事だと思ったのです。ところが、私が高校1年生の時に父の会社が倒産。豊かだった暮らしが一変、全財産を失い、大学に行って医者になるという道はあきらめました。

その後、父は東京へ、母と妹たちは親類のいる奈良へ。私は高校を卒業するまで祖母と島で暮らしました。当時、祖母は私にこう言いました。「こういう状況で高校生活を送るのはつらいかもしれないけれど、それを乗り越えるいい方法がある。それは学校で一番になること。そうすれば誰も何も言わないし、自信もつく。勉強するのにはお金がかからない。ただやればいいだけ」と。祖母は何気なく言ったのでしょうが、私はその通りだと思って、勉強しました。

43歳で絵本作家デビューするも

3作書いて鍼灸を学ぶため中国へ

|

高校卒業後は、母たちが住む奈良へ行き、YMCAで英語とタイプライターを学びました。その後、大阪で経営コンサルタントの秘書になり、その後上京して外資系広告代理店へ移りました。ここでの仕事はとても忙しく過酷で、30歳前に辞めました。

組織で働く上では、ある程度の競争心が必要だと思いますが、それは私が最も困ること。そこで、次の仕事は一人でできることがいいと、喫茶店を開くことにしました。コーヒーのことを勉強して開店し、その後14年間続きました。

43歳の頃、本を書くというチャンスに巡りあいました。お店でいつもコーヒーを飲みながら何かを書いている女性がいて、聞くと「絵本作家になりたくて出版社に出しているんですけど、なかなか難しくて」とおっしゃるのです。「どんなことを書けばいいんですか」と尋ねると、「絵本なので短いお話がいい」と言う。ちょっと興味が出て、「こんな話はどうですか。どうぞ自由に書き直して」と自分で書いたものを渡しました。

そんな出来事を忘れた頃、出版社から連絡があり、先のお話が絵本として出版されることになりました。それが『くろひげのサンタクロース』(世界文化社)です。童謡にもなるということで作詞もしました。おもしろい世界だと感じ、その後3作ほど続けて書きました。

ところが、その後ぎっくり腰になり動けなくなってしまったんです。病院で治らなかったのが、鍼治療で治ったことから興味が湧き、学校に通って鍼灸師の免許を取りました。絵本作りにも惹かれてはいましたが、今は鍼灸をもっと深く学びたいという想いがまさり、中国へ渡ります。46歳の時でした。

中国では、午前中研修生として病院で働き、午後授業を受けました。病院で気になったのは、先生が鍼を打った後、患者さんに何か書いた紙を渡していることでした。聞くと、食事療法とのこと。そこで初めて中国に「薬膳」というものがあることを知り、興味を持ちました。私があまりにもしつこく聞いたからか、先生は薬膳をやっている方を紹介してくれたり、本をくださったりしました。さぞ変わり者だと思われたでしょうね。

そんな風にして薬膳を学ぶうち、早く薬膳を日本に紹介したいと思うようになり、1年の留学期間を満たさず帰国しました。帰国後、出版社にもご挨拶をして、絵本と薬膳、両輪でやっていくことになりました。

|

後編のインタビューから -さまざまな転機を乗り越えられた理由とは? |