「日記が持つ力」にひかれ

「記憶の継承」をライフワークに活動

グアムとハワイの間、日本からはミクロネシアの島々を経由して丸1日かかる場所、そこに29の環礁と5つの島、さらに1,200を超える小さな島々からなるのがマーシャル諸島です。追って詳しくお伝えしますが、私は高3のとき、NGO主催の10日間のツアーで初めてこの島を訪問しました。日本人とわかると日本語で「コンニチハ」と挨拶してくれ、人なつっこい人たちだなというのが最初の印象でした。

|

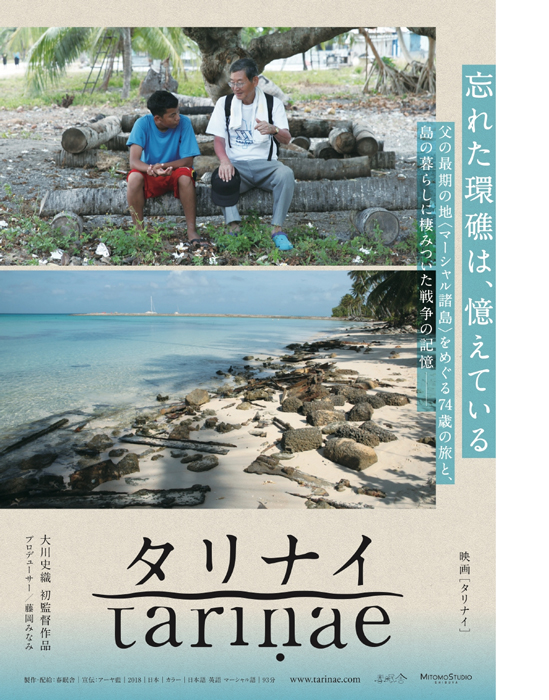

現在、私は、インターネット上の資料館(デジタルアーカイブ)を運営する国立公文書館アジア歴史資料センターの調査員として働いており、ライフワークとして映画製作や書籍作りをしています。これまでに2本の長編映画を作りました。最初に作った映画『タリナイ』は、第二次大戦下のマーシャル諸島にて飢えで亡くなった日本兵・佐藤冨五郎さんが遺した2冊の日記を頼りに、その長男である勉さんが父の最期の地を若者3人と共に訪ねるドキュメンタリーです。多くの人にとってマーシャル諸島と言ってもピンとくるイメージはないかもしれませんが、映画を観ていただけばきっと心の距離が近くなると思います。

地球温暖化や核実験の影響に関心があって、マーシャル諸島へ行きました。行ってみたら60年前に旧日本軍が残した大砲など戦跡がそこかしこにあり、日本語の歌を陽気に歌う人々がいる。私の知らない日本を知っている人たちがいました。約30年もの間、マーシャル諸島を日本が統治していたことを初めて知り、帰国後もマーシャルとつながっていたいと思いました。でも、マーシャルの話ができる機会をなかなか作ることができず、悶々とした日々を過ごしていました。

マーシャルに行けば見えてくる歴史や記憶、出会った人たちの表情を、共有したい。マーシャルを、覚えていたい。そんな思いを込めて作ったのが『タリナイ』という映画です。この映画は、佐藤冨五郎さんが亡くなる直前まで書き遺した日記が糸口となっています。いわば「日記の力」に導かれて制作しましたが、コロナ禍になって、その力をより強く思うようになりました。

記憶が途絶えていく中で、個人が自分のためだけに書いたかもしれない「日記がある世界」と「ない世界」では、後世の人が知る歴史に違いが出てくるのではないかと思うのです。補給路を絶たれ、敗色が濃くなったマーシャル諸島で書かれた佐藤冨五郎さんの日記を通して、敵ではなく飢えとの闘いであった戦争とは何かをリアルに想像することができたように、日記の可能性を考えるドキュメンタリー映画を作ろうと、現在、撮影を進めています。

追いかけている人が何人かいて、その一人が、「個人の記録を社会の遺産に」を合言葉に「女性の日記から学ぶ会」を20年以上続けている島利栄子さんです。島さんは、『タリナイ』上映時のトークショーにゲスト出演くださった明治学院大学専任講師の田中祐介さんからご紹介いただきました。こうしたさまざまな出会いに導かれて、個人が紡ぐ「記憶の伝承」にまつわる作品づくりを進めています。

勉強だけでなく「人間関係を作る場」だった公文式の教室

|

神奈川県生まれの私は、6歳のときに父の転勤で名古屋へ引っ越しました。この引っ越しと、直後に弟が生まれたことで、人見知りだった私の人格が一変しました。人に話しかけるのが苦手だったのに、弟と一緒だと公園のブランコも「貸して」と言えたりして、「新しい明るい自分になれそう。世界が広がった」と、人と関わることの楽しさに気づきました。

公文式に通うようになったのもこの頃で、そこで新しい友だちをつくることもできました。母は、小学校に入る前に入学準備しておこうと考えていたのかもしれませんが、記憶にあるのは、名古屋の夏がとても暑くて「教室は冷房が効いているよ」と母にすすめられたことです。不純な動機ですよね(笑)。まさに寺子屋さながらの教室でした。11歳で名古屋から東京に引っ越ししてからも、近所の公文に通いました。「今日はやりたくないな」としぶしぶ行った日でも、みんなが学習しているのを見ると、自分もやる気になりましたね。

公文のよさは、学年の枠を越えて進めることだと思います。どんどん進んでトロフィーをもらえたのもいい思い出です。学習が先行していたので学校の算数と英語の授業は復習でした。公文のおかげで計算が得意になったほか、小学生のうちに英検準2級を取得できました。公文式に通っていなければ、少しでも「わからない」とつまずいたら「わからないものだ」とそこで終わりにしていたかもしれません。わからないところを明らかにすること、あきらめずにくり返し復習することの大切さを教えてもらいました。

何より私にとっては、公文の教室は人間関係をつくる場でした。クラスが違っても公文が一緒だと仲良くなれたり、わからないところを教えあったり。学校でも家でもないコミュニティが心地よかったのだと思います。

高校時代には、公文でフランス語を学んでいました。むしろ、先生に会いたいがために通っていました。とても魅力的な先生で、進路の相談もしていました。公文の先生方は、「学習はあくまでもきっかけ」と捉えているのではないでしょうか。単なる習い事ではなく、教室を離れてからもつながれる。それも公文式の良さだと思います。

「核 環境 開発」と入力して出てきたのが

「マーシャル諸島」

|

振り返ってみれば、学校の先生ともいい出会いを重ねました。小5の時の担任は新卒の先生で、毎朝黒板にきれいな字で詩を書いてくれたり、それぞれの誕生日にはウクレレを弾いてお祝いしてくれたり。クラスの時間をとても大切にしてくれる先生の影響を受け、「将来あんな先生になりたい!」と思いながら楽しい学校生活を送っていましたが、その年の10月に父の転勤で東京に引っ越し転校することに…。最後の日に先生からいただいた手書きの絵とオリジナルの詩が書かれたはがきは、今でも大切に持っています。先生は転校後もクラス全員の手紙を送ってくださるなど、離れていても心のつながりを感じられる体験を提供してくれました。

中2のときには、今の私の原点を作ってくださった先生に出会えました。総合学習の時間に、「伝える力を磨く」というテーマで授業をしてくれた国語の先生です。新聞紙に掲載された報道写真をどう読み解くかみんなで考えたり、バングラデシュの留学生を外部講師として招いたりと世界への扉を開けてくれました。

この授業を機に新聞を読むようになり、国際的な視野を広げたいと、都立国際高等学校へ進学。自分の考えをしっかり持つ仲間に囲まれ、刺激的な時間を過ごしていたのですが、まもなく、自分が本や映画、テレビで世界を知っているつもりでも、同級生のように語れる体験を何も持っていないことに気づきました。

「私も自分のことばを持ちたい」と、国際交流のイベントに参加し始め、高1の冬に愛・地球博市民プロジェクトで「高校生1万人署名活動実行委員会」と出会います。長崎の高校生が中心になり核兵器のない世界の実現をめざす署名活動で、私も長崎や東京、神奈川で署名活動を始めました。

長崎に縁があるわけでもなく、身内に被爆者がいるわけでもないのに、なぜ活動をするのかと訊かれることがありますが、「将来、どんな国に行っても必ず長崎と広島の歴史について語ることがあるだろう。そのとき自分はどう語るのか。まったく違う歴史観を持つ人や核兵器は必要だという意見を持つ相手とどのように対話ができるのか、常に考えていたい」と思ったからです。署名活動は、反対意見も含めいろんな考えの人に出会うひとつのチャンスでした。

日本のメディアでは、よく「唯一の被爆国」というフレーズが使われます。でも、被爆者と呼ばれる人は日本以外にもたくさんいます。署名活動の傍ら、高2になって「核 環境 開発」と、気になる言葉をインターネットの検索画面に並べて入力してみました。出てきたのが、「マーシャル諸島スタディツアー」です。これがマーシャル諸島を知る最初のきっかけでした。

関連リンク

|

後編のインタビューから -問いや対話を生み出すツールとしての映像 |