ヒアリング対象施設:児童発達支援施設、放課後等デイサービス、自立訓練施設、就労移行支援施設

就労につながっていく力とは?

人は成長していく過程の中で、自身を取り巻く環境が変わったり、人との関わりが増えたり…ということを一つひとつ経験しながら、より広い社会に出て生きていくことになります。社会に出たときにしっかりと自分の足で、自分の人生を歩んでいってほしい…というのは共通の親の願いですね。では、成長過程で広がっていく社会や人との関わりの中で、どのような力が必要になってくるのでしょうか?

療育の最前線で働かれている施設職員の方々に就学・進学・就労という、それぞれの節目において、必要だと考えられている力について伺いました。

●小学校入学

社会に出る一つの大きな節目となるのが小学校入学。誰しもが通る道だからこそ、このタイミングで身につけたい力として職員の方が意識されているのが「身辺自立」「座っていられること」「人の話を聞く力」「場面を切り替える力」など。順調な小学校生活を送ることができるよう、就学前にこのような力を身につけられるようにすることを意識して子どもたちと関わっているとのことでした。

●進級・進学

学校に入ると友だちや先生、友だちの家族など、関わる人も増えていきます。そこで大切になってくるのが「コミュニケーション力」です。特に年齢が上がっていくと、他者との関わりがより複雑化していきます。暗黙的なコミュニケーションに対応できるようにすることも含め、施設ではソーシャルスキルトレーニングも活用して支援をされています。

●就労

学校を卒業してから職場で働くという場面においては、職場での人間関係の円滑化や業務をスムーズに遂行するために「挨拶」や「報・連・相」「必要に応じて人に聞いたり、助けを求めたりできる力」などのコミュニケーションも重要になってきます。社会生活のフェーズによって、求められるコミュニケーションの力もより多様化していくことがわかります。

公文式学習を通じて身につけられている力

社会に出ていく中で必要だと考えられている力を身につけてもらうために、各導入施設ではそれぞれの段階に応じて公文式学習を活用しています。導入施設職員の方が公文式学習やその学習時間を通じて身につけられていると実感している力について伺いました。

公文式学習の経験を積む中で、語彙力が増えてきた、計算ミスが減ってきたという学力面での変化だけでなく、「学びへの意欲や学ぶ楽しさ」や「目標を持って学習する」といった意欲的に学ぶ力や、「その日の課題を最後までやりきる姿勢」、「新しい課題にチャレンジする挑戦心」などが身についた…というお声も数多く、いただいています。

「自信が持てないお子さんだったが、(公文の)学習進度が進むことで自信につながっているのを感じています。自信をつけて積極性も出てきて、表情も変わってきました。」

「適切な行動ができたときにほめるというのを1枚1枚積み重ねていくことで、本人の学習姿勢がついてきました。そして、できる枚数も徐々に増えてきました。」

「公文式学習をして一番変わったなと思うところは切り替える力が強くついたことです。やんちゃによく動きまわる子が、公文の時間になると、パッと片づけてパッと筆箱を持って座る。公文の時間が始まったら集中してやっています。」

「公文式をコツコツ頑張ったことで、説明がすごく上手になったり、整理して話ができるようになったのをすごく感じています。」

「(学習を終えて、スタッフに採点をお願いする場面で)プリントの受け渡しをするときも相手の方に向けて渡すだとか、ちゃんと名前をつけて『○○さん、お願いします』と言うとか、コミュニケーションの部分でも工夫しています。」

療育のプロの取り組みから学ぶ「社会生活で必要な力をつけるためのヒント」

|

ここまでご紹介してきた力を子どもたちや利用者の方に身につけてもらうために、施設では様々な工夫や取り組みが行われています。子どもたちや利用者の方の変化を生み出す療育のプロの取り組みから、子育てにおけるヒントも見えてきました。

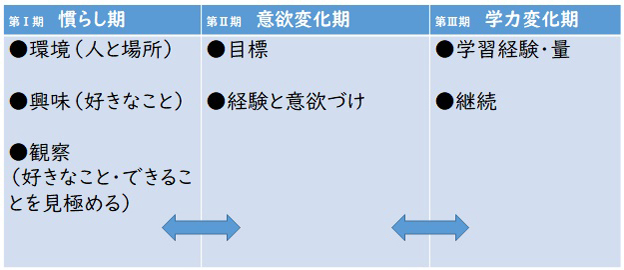

まず施設職員の方が子どもたちや利用者の方への初期対応の段階で意識していることから見えてきたキーワードは「環境(人・場所)」「興味(好きなこと)」「観察(好きなこと・できることを見極める)」です。

「子どもたちにとって安心できる場所になっているかというのは大切です。」

「(理想通りにいかないときにパニックになってしまうこともあるが、)クールダウンできる場所を確保しています。そうすることで自分から振り返って冷静になれることが増えてきました。」

「自分の親以外で他者との関わりがあまりなかった子だったので、他の子がいない時間に来てもらい、少ない人数から他者と関わるということに慣れてもらいました。」

「(書き学習を嫌がっていた子に対して、)恐竜が好きなので、恐竜の名前を書いて興味をひくようにしたら書き学習のプリントも進みました。」

「(絵カードを使ってみたら)興味がバチっとはまり、そのおかげで椅子にも座れるようになったし、今では一番に教材を出して、自分から45分間必ず勉強をしています。」

「(観察をして)目の前にプリントがあればやるということがわかったので、目の前にプリントの束を置いてみたところ、時間いっぱい手を動かしていくことはできるようになりました。」

安心できる環境が整い、それぞれの特性が見えてきたとき、次に意識されていたのが「目標」「経験と意欲づけ」です。

「以前はどうしても他にすごく気がいってしまって、なかなか集中できなかったりして、すぐ職員を呼んでしまったり、近くに職員がいるとおしゃべりが始まってしまったり…という状態でした。そこで『学習中はおしゃべりをしない』という目標を立てて、こまめに声をかけたり、ボードに書いたりする(目に触れさせる)ことによって、自分でもすごく意識ができるようになってきました。」

目標を立てるだけではなく、それを本人と共有し、こまめに根気よく意識させていくことというのもポイントになっているようです。声かけだけでなく、視覚にも訴える。このようなプラスαの工夫の積み重ねがあってこそ、子どもたちの変化を生みだすコツなのかもしれません。

「目標を意識できているときに『今できましたね』とほめて認めたり、『良いですね』と毎日お伝えしていったところ、今はできるようになってきました。」

「進級して賞をもらったとか、復習したけどできたとか、そういう経験を子どもたちはよく覚えています。復習することを嫌がったりすることもありますが、『やっとこの単元を終えられた~』『あと半分で進級できるな』『とても苦労したけれど、これだけ進級したらなんか気持ちいいな」など、モチベーションを持って取り組んでくれています。」

「安心できる場所で(小さな)失敗の経験をたくさんしてほしい、そのことによって“くじけない子ども”になってほしいと思っています。」

「ほめられた」という経験や「できた!」という経験、一つひとつ乗り越えてきた経験は確実に子どもたちの自信や自己肯定感に繋がっていきます。実際に学力など様々な変化として表れてくるようになるためにはさらに「経験」を積み、「継続」していくことも重要な要素になってくるようです。

実際に子どもたちと接するときは、必ずしも順番通りにいかないことも多いかもしれません。前に進んだり、戻ってみたり…。ただ、このようなステップを少し意識してみるというのも子どもたちの変化や成長を生み出す大きなヒントになってくるかもしれませんね。そして、何よりも大切なのは、子どもたちに寄り添い続ける存在なのではないでしょうか。

障害児・障害者支援施設での公文式学習についてのお問い合わせ、学習の考え方はこちらをご参照ください。

KUMONオフィシャルサイト「障害児・障害者への公文式」

施設・学校向け公文式導入事業

関連リンク 放課後等デイサービスでの公文式学習①(前編)|KUMON now! 放課後等デイサービスでの公文式学習①(後編)|KUMON now! 障害児・障害者支援施設で感じられている公文式学習の効果とは?|KUMON now! 児童発達支援施設・放課後等デイサービスでの公文式導入|KUMON now! “つながる”療育支援をめざして―児童発達支援、放課後等デイサービス、自立訓練・就労移行支援施設での公文式|KUMON now! 療育のなかのKUMON-放課後等デイサービスでの取り組み|KUMON now!