「江戸の学び」から「今の教育」を読み解く

一番の“友だち”は貝原益軒先生

|

私の専門は“表向き”は日本教育史です。これは、「日本の教育はどう発展してきたか」とプロセスを追う学問です。そのため近代教育が導入された明治時代以降の教育を研究するのがふつうです。ただ、私の専門を詳しくいいますと、江戸時代、しかも儒学思想の研究であるため、教育の発展プロセスを追うよりも、江戸時代の思想家たちが何を考えていたかを読み込んで、そこから現在の教育的な課題に対してどういう視点が持てるのかを主なテーマにして研究をしています。

そのために私は、「江戸時代人」になります。「江戸時代人」になるのは難しいことではありません。江戸時代の思想家たちが残した書物を読み込めばいいのです。その中で一番仲良しになったのは『養生訓』、『和俗童子訓』などの著作を残した儒学者、貝原益軒先生です。益軒先生に「これはどうお考えですか?」と問えば、いつでもちゃんと答えてくれます。本に残してくれたおかげで、それを読み解けばいいのですから。

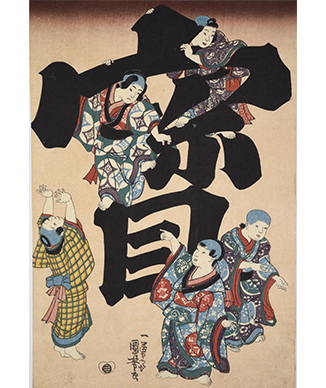

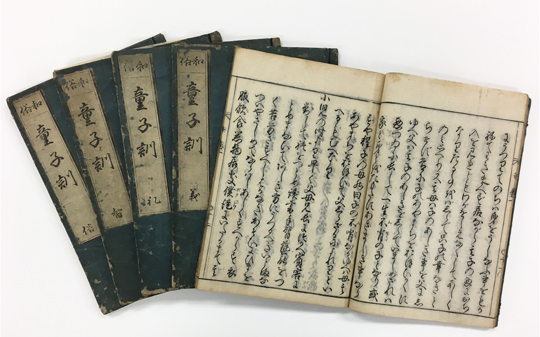

和俗童子訓 貝原益軒 【公文教育研究会所蔵】 |

さて、現在の日本の学校教育を益軒先生が見に来たら、なんと言うでしょうか。私には益軒先生の大きなため息が聞こえます。先生の時代と大きく変わってしまいましたからね。

現在の学校教育は、年齢で区切った一斉教育です。こうした教育システムが日本で始まったのは、わずか150年くらい前、当り前に定着してから100年です。近代国家を成り立たせるために、決まった教科書を使って、決まった内容を国民に教育する必要があります。子どもは学びたいから学校に行くのではなく、「教えるべきこと」がすでにあり、それを教わるために学校に行くわけです。

江戸時代には制度化された教育はありませんでしたが、当時の人たちは読み書きそろばんができないと「損をする」ため、自ら学んでいました。その場はおもに手習い塾(寺子屋)ですが、同じことをみんなで一斉に学ぶのではなく、必要なことを必要なときに学ぶ、学びたいものを学びたいときに学ぶスタイルでした。教える人がいて学ぶのではなく、学びが中心にあって教える人がいるのです。人類の歴史の中では、これがふつうの学びの姿であり、本来の学びといえます。武士が学ぶ藩校でも、こうした原理は変わりません。

くり返しで自分の身体に取り込むと自分のものになる

「学びの身体化」を実践している公文式

|

こうした江戸時代の学びの原理に、とてもよく似ているのが公文式の学習システムといえます。しかし、じつはかつて、私の息子が小学校低学年の頃に「公文の教室に通いたい」と言ったとき、「人間計算機になってどうする」と即座に否定しました。計算をくり返すことで、「算数の計算を早くこなせるようになる」教室だと勝手に解釈していたのです。

当時、まだ若い教育学者だった私は、「ものごとをただくり返して暗記するような教育は良くない。丸暗記しても意味がわからなくてはダメだ」と思っていました。しかしその後、考えを改めたのは、益軒先生のお陰です。益軒先生の著作を読み込み、意味や理論がわからなくても、まずは「型を覚える」ことで、やがて理論が自然に身につくようになると理解したのです。

江戸時代においては、儒学の学び方として、6~7歳で「論語」を丸暗記させていました。これを「素読」といいます。意味がわからなくても暗記することで、スラスラと言えるようになるのです。たとえば九九は、暗記したらそのあとは考えなくてもリズムにのって出てきますよね。そうなるのは、身体の中に知が浸みこんでいるからです。

私は「暗記する」ことを「学びの身体化」といっています。暗記する、すなわち「身体化」したものは、自分のものになります。自分のものになれば、それを使って考えたり表現したりすることができます。「考える」というのは、言葉がなければできないことですから、自分のものになった言葉を使って考えることができるわけです。

それで「暗記は大事」と考えるようになりました。ただ大切なのは、何を暗記するかということです。たとえば、「論語」は孔子の言葉を弟子たちが書きとめたものですから、論語を暗記すれば、「聖人」孔子の深い意味がこめられた言葉を使って考えるようになります。同じように日本人の豊かな感性が表現されている「百人一首」を身体化すれば、感性豊かに表現する言葉が身につくようになります。言葉は「心の容れ物」と私は考えています。

計算の場合、たとえばかけ算を反復していると、原理を知る以前に反射的にできるようになり、やがてかけ算の原理がわかってきます。スモールステップでプリントをくり返す公文式の特徴のひとつでもあります。さらに公文式では、先生は教えずに、子どもたちが自主的に自分のレベルにあったプリントを、自分のペースでくり返しています。これらも江戸時代の学習法と原理的に共通しています。

「生涯学び続けることのできる仕事だ」と教師をめざす

|

私自身、子どもの頃は学ぶこと、勉強することは好きでした。成績がよくなると周囲からほめられますし、自分の成長がわかりますしね。私は、瀬戸内海に浮かぶ周囲30キロくらいの島で生まれ育ちました。島に書店は一軒もなく、新しい知識は学校から入ってくる情報に頼っていました。低学年から新聞は読んでいましたが、朝刊が昼に到着するような島です。

父は貧しくて学校に行きたくても行けず、独学でさまざまなことを勉強していました。そのため息子である私に期待していたようです。父は私が11歳のときに亡くなり、その後は母が小さなミカン畑を大切に守って、4人の子を育ててくれました。

島の公民館ではときおり、映画が上映されました。おもに時代劇です。娯楽が少ないですから、上映のたびに見に行き、「江戸時代っておもしろいな」と、すっかり時代劇のファンになり、高校生の頃には、「将来は歴史の教師しかないだろう」と思っていました。ある先生にそれを伝えたら、「教師は生涯学び続けることのできる仕事だからいいよ」とすすめられ、「ステキだな」と思ったことを覚えています。それで、教師になろうという夢が固まりました。

大学は、歴史の舞台である京都で学びたいと、京都大学文学部に進学しました。親からの援助は受けずに、奨学金とアルバイトでの自活です。歴史の現場がそこここにあるのですから、こんな至福な街はないと、こころ豊かな学生時代でしたね。家庭教師や塾講師、太秦の映画撮影所のエキストラ、祭礼行列のふん装など、ありとあらゆるアルバイトをしたのも楽しい思い出です。

大学では能のサークルに所属していました。大学入学の目的は卒業論文を書くことだと思っていたので、サークルは2年間で辞め、卒論の執筆に集中しました。テーマは「寛政異学の禁の歴史的意味」。「寛政異学の禁」とは、江戸幕府老中・松平定信が寛政の改革で行った学問の統制です。学問は社会にどんな意味があるのか、政策と学問の関係についてまとめ、新しい解釈を提出しました。

研究がおもしろくなり、もっと学びたいと大学院へ進み、結果的に、研究しながら教師もできる大学教員の道を選びました。

|

後編のインタビューから -AI時代に必要な教育とは・・・ |