日本美術のおもしろさを知ってもらいたい

|

私の専門は日本近世絵画史で、中心テーマとして取り組んでいるのは浮世絵です。ほかにも近世の芸能や信仰など、暮らしの中にあるものと美術との関わりを研究しています。

大学では、学生を対象に教えるだけでなく、学内にある生涯学習(オープンカレッジ)で日本美術史を担当しています。学生が10代、20代なのに対し、ここでは50代以上の方が中心です。大学以外にも、展覧会などでレクチャーすることもあり、そこでは小さなお子様も参加されるなど、幅広い世代の方々と触れあう機会があります。どんな方が対象でも、「日本美術や浮世絵はこんなにおもしろい」ということを伝えるために活動しています。

授業や講演で私がお話できるのは、限られた時間と限られた内容です。ですから聞き終わった後、ご自分で「もっと美術館に行きたい」「絵に描かれた場所に行きたい」などと、行動したくなるようなキーワードを盛り込むことを心がけています。そのおかげか、展覧会に行くと現地で声をかけられることが多く、とてもうれしいですね。逆にぼーっとできないと緊張感が走りますが(笑)。

また、第一線の研究者と学生とが交流できる場として、大学内において「国際子ども文化研究会」を主宰しています。学生の場合、著名な研究者と接することはとても緊張することですが、大学内にこうした場があることで日常の中で研究が進み、学生にとってはとてもいい刺激になっています。学生が学び、また巣立っていく基盤となっているのも喜ばしいことです。

25歳から教壇に立っている私は、以前から学生に教えながら、「しっかり責任を取らねば」と感じていたので、研究の発信基地として、こういう形で研究会の運営に携わるようになり、嬉しい限りです。

江戸時代の人の目線になってみるとおもしろさが倍増!

|

では、江戸時代に庶民に広く普及した浮世絵を例に、「日本美術のおもしろさ」とは何かということをご説明しましょう。私は浮世絵は「物語る絵画」だと思っています。その時代のさまざまな人たちが、さまざまな感情を抱えて生きる等身大の姿が描かれていて、いろいろなドラマが展開されています。

どんなドラマが描かれているのかを読み取るには、当時の風俗、たとえば髪型、服装などを知ることが必要で、そこから年齢や性別、身分などを読み解くことができます。例をあげると、描かれた「男性」が成年か少年か見分けるには、髪型がヒントとなります。浮世絵が流行った江戸時代では、おおよそ月代(さかやき:ひたいから頭の中ほどにかけて髪をそった部分)があれば成人男性、前髪が残っていれば少年と言えます。そうやって江戸時代の人の目線に近づくことができると、作品がぐっとおもしろく見えてきます。

当時の文化、風俗を知ると興味が増すのは、海外を知ろうとする時、現地の風習を理解すればより親しみを感じるのと同じです。浮世絵は海外からも大変注目されています。私が解説をお手伝いしている「くもん子ども浮世絵ミュージアム」のウェブサイトも、海外からのアクセスが増えています。ウェブなのでどこででも見られるのがポイントですし、検索機能が充実しているので、自分の興味に沿って見ることができるのも嬉しいです。

近年、授業でもこのサイトをご紹介することが多くあります。学生のレポート制作に役立っているようです。KUMONで学ばれているお子様や保護者の方にも、ぜひこのサイトを見てみていただきたいですね。その際、江戸の子どもと現代の子どもの共通点を探してみてください。「こんなに違う」というより、「こんなに似ているんだ」という視点で見ると、江戸と現代のつながりがわかり、おもしろいですよ。

今も昔も変わらぬ子どもの姿を描いた「子ども浮世絵」

|

私は大学時代からの恩師・小林忠先生にお声をかけていただき、KUMONが蒐集(しゅうしゅう)されている「子ども浮世絵」に携わることになりましたが、最初、この「子ども浮世絵」という言葉自体が新しいと感じました。多くの方も浮世絵といえば、「役者絵」や「美人画」などを連想されると思います。実は、江戸時代は「子ども天国」と言われるほど幼い子を大切にしており、浮世絵にも愛らしい子どもたちがたくさん描かれています。

おもしろいことに、同じ時代の西洋美術には、そうした一般の子どもを主役にすえた作品は少ないです。一方、庶民の暮らしに取材した浮世絵には、ごく自然に子どもが描かれています。ですから、あえて「子ども浮世絵」という枠組みを意識しなかったのでは、というのが私の考えです。

実は私自身が10歳の頃、KUMONの教室に通っていたので、公文式というメソッドを展開されているのは存じていましたが、浮世絵の蒐集や研究成果を発信されていることを知った時、「教育というのは裾野が広いのだな」と印象に残りました。

2018年の春に、子どもと遊びをテーマにした「くもんの子ども浮世絵コレクション 遊べる浮世絵 江戸の子ども絵・おもちゃ絵大集合!」(藤澤紫監修)が広島県立美術館で開催され、この4月から練馬区立美術館にも巡回します(2019年4月28日~6月9日)。大人も子どもも「遊べる」展覧会ですので、ぜひご家族で楽しんでいただきたいですね。

(展示に際して、書籍も刊行しています。『遊べる浮世絵 くもんの子ども浮世絵コレクション』)

また、2018年4月から、くもんの浮世絵コレクションの魅力をご紹介する、「浮世絵と遊ぼう!」(時事通信社)という新聞連載も持たせていただき、河北新報など5社から配信されています。

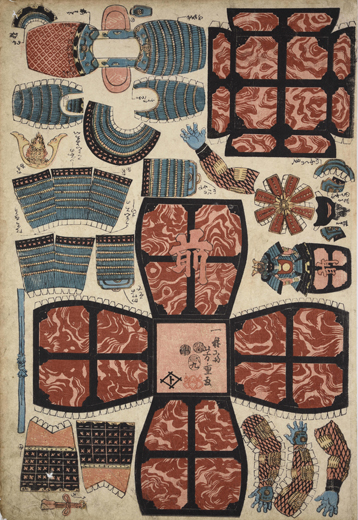

浮世絵のコレクションを有する企業は国内外に複数ありますが、「子ども」「教育」を切り口に蒐集されたものは珍しいと思います。とくに、双六(すごろく)や組上絵(くみあげえ)など、江戸から明治にかけてのおもちゃ絵もたくさん所蔵されているのはKUMONならではですね。組上絵は切って組み立てたりして遊ぶ、当時の子どもたちの玩具なので、後世に残りにくいのです。それらも蒐集されているのは大きなポイントだと思います。

歌川芳重 鎧甲組上げ |

鎧甲組上げ完成写真 |

私も学生と一緒に、これら組上絵の複製を実際に作ったりしていますが、そこで手の向きが反対だったりと間違いを発見することもあります。体験してみて初めてわかるのですが、当時の人も「しょうがないなあ」と笑いながら作っていたのかも……なんていうことを想像するのもまた楽しいものですね。

関連リンク 國學院大學メディアくもん子ども浮世絵ミュージアム『くもんの子ども浮世絵コレクション 遊べる浮世絵 江戸の子ども絵・おもちゃ絵大集合!』 練馬区立美術館

|

後編のインタビューから -浮世絵に魅せられて~浮世絵との出会い |

おすすめ記事

-

KUMONグループの活動

Vol.420

英語最終教材修了された野菜ソムリエプロ・

緒方湊さんが語る学び続ける大切さ好きなことを探求する先に出合う無限の可能性

-

KUMONグループの活動

Vol.491

輝く!大人からのKUMON2023

―ドイツ語・公文書写・脳の健康教室それぞれの目標に向かって 継続することが いきいきと輝き続ける秘訣

-

KUMONグループの活動

Vol.486

学校でのKUMON-長岡英智高等学校

『やればできる』の体験が チャレンジ精神を育み 夢や目標を描く力となる

-

トピックスインタビュー

Vol.337

特別対談 ブレイディみかこさん×KUMON

2019年話題のノンフィクション本と KUMONに共通する思いは 「自分の力で人生を切り拓いていける人に」

Rankingアクセスランキング

- 24時間

- 月間