モノだけでなく“コト”や“場”をデザインし

大学、研究者、地域をつなぐ

|

私は現在、常葉大学造形学部で「情報デザイン」、「メディアデザイン」、「サイエンスコミュニケーション」などを教えています。造形やデザインというと、対象はモノだと思われがちですが、近年は“コト”のデザインが着目されていて、「社会の課題を発見したり解決したりすること」がデザイン教育に求められています。

例えば私のゼミ生は、「ロダン体操」(フランスの彫刻家オーギュスト・ロダンの彫刻のポーズをとって芸術を楽しむ体操。現代美術家の高橋唐子さんが制作)に着目して、今まで明らかになっていなかった高齢者の介護予防体操としての効果を明らかにしました。また、海洋プラスチック問題をグラフィックデザインでわかりやすく紹介して市民に問題意識を持ってもらう展示を企画した学生もいます。

もう少し、私の専門を説明しましょう。「情報デザイン」の代表例としてウェブデザインがあります。私は大学時代にウェブサイトの制作に出会い、会社員時代に実践的なスキルを積みました。これが私の専門の軸となっています。

「メディアデザイン」は、様々な媒体のデザインです。ウェブもそのひとつですし、近年私がよく手がけているイベントのデザインやSNSによる大学広報などもここに含まれます。「イベントのデザイン」とは、端的にいうと「イベントの企画」です。どのようなテーマにするか、どんな人をゲストに招くか、どの会場にするか、イベント告知のためウェブサイトやフライヤーなど紙媒体はどうするのか、これらは全てメディアデザインの範疇です。私はよく「“場”のデザイン」といったりします。

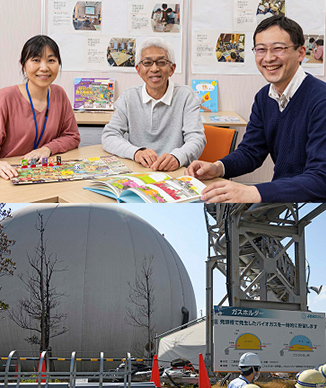

サイエンスコミュニケーションは「科学を専門家のものだけにするのではなく、広く市民に伝えて、一緒に考えていくこと」です。それを実現する具体的な手段として行われているのが「サイエンスカフェ」です。

簡潔に説明すると、専門家と非専門家が対話形式でひとつのテーマを気軽に語り合う場です。サイエンスカフェは、社会を多様な視点で捉えていくことができるようになるだけでなく、市民目線の声を交えることで、専門家だけのものになりがちな動きを牽制する役割もあります。

非専門家の中にも多様な意見があります。そうした中で、「こうしよう」「この意見がいいよね」と押し付けるのではなく、「こういう意見もあるんだね」と他者の声に耳を傾けることがとても大事だと思っています。

文系出身の自分だからこそ、わかりやすく

科学とのつきあい方を解きほぐしていく

|

サイエンスカフェは90年代にフランスやイギリスで生まれ、日本におけるサイエンスカフェ元年は2005年とされています。北海道大学CoSTEPというサイエンスコミュニケーションの教育研究機関では、2005年から2021年現在にいたるまでサイエンスカフェを継続的に開催しています。私は2015年から5年間、CoSTEPの教員として働き、サイエンスコミュニケーションを実践しました。

私は文学部の出身で、それまで科学と縁があったわけではありません。だからこそサイエンスカフェでは、文学部出身の自分が理解できるまで、徹底的に専門家やその方の研究テーマと向き合いました。そして、市民の方がここを疑問に思うだろうな、と感じたところを大切にして進行するよう心がけていました。

私が企画したサイエンスカフェの具体的なタイトルを挙げると、カーリングの戦略をAIで分析する「カーリングAI」の研究者(山本雅人さん/北海道大学 大学院情報科学研究院 教授)と元カーリング選手(小笠原 歩さん)を招いた「ラストストーンの軌跡 ~カーリングAIと選手の協力で勝利をつかめ!~」や、「働かないアリ」の研究で知られる研究者(長谷川英祐さん/北海道大学 大学院農学研究院 准教授)を招いた「働き方にも、いろいろアリ ~社会性昆虫に見る 組織の持続可能性~」があります。

以上は北大で実施していた例です。今は静岡にある常葉大学の学生たちと一緒にサイエンスカフェの企画を行っています。2020年は、食糧問題の解決につながる可能性を秘めた昆虫食をテーマにしたサイエンスカフェを実施しました。学生たちが主体となって企画運営したことは彼らの成功体験となり自信につながっているのではないかと思います。

サイエンスカフェでは「旬のテーマにすること」と、終了後に家族や友人に話したくなるようなテイクホームメッセージを込めることを意識しています。例えば前述の「働かないアリ」の場合、働きアリはすべてのアリが働くのではないということを学んだ上で、では人間の社会ではどうなんだろうと、自分たちの働き方を考えるきっかけにしてもらえたらと思って企画しました。

もうひとつ、私が意識しているのが、開催場所を大学ではなく、街中のカフェや開けたスペースにすることです。大学に呼ぶのではなく、市民のふところに入っていくことが大切だと思っているからです。街中を歩いていたら何かやっているなと、ふらりと立ち寄ることができる。コーヒー片手に気楽に参加できる。そんな“場”をデザインしています。

「学習者主体の学び」を実現している公文式

|

私は岐阜県高山市で育ちました。自然豊かな地ですが、外遊びをするよりも家の中でゲームばかりしていましたね。私が幼稚園児のころ、5歳上の兄がMSX(テレビに接続してプログラミングやゲームができる、パソコンとテレビゲーム機の中間のような端末)で遊んでいたことが影響しています。そばで見ていて、なんとなくプログラミングとはどういうものなのかを理解するようになりました。80年代の話なので、プログラミングの概念と接したのは比較的早い方だったのではと思います。

以降、ファミコンをはじめ、たいがいのゲーム機は経験済みです。中学生になり、学校のパソコン室で初めて富士通のFM TOWNSという本格的なパソコンにふれ、高校生になるとAppleのMacintoshを購入。映像の編集などに没頭するようになりました。

ゲームばかりやっていた一方で、小学3~4年生くらいのときに公文式に通うようになりました。公文に通っている友人が、なんだかかっこよく見えたんです。それで自分もやりたいと親にお願いして算数を始めました。単なる憧れからのスタートでしたが、得意ではなかった算数の計算がものすごく早くなりました。その後まもなく、兄が通っている塾に移ることになったのですが、その入塾テストで「君、計算がものすごくはやいね」と先生に驚かれた覚えがあります。

そんなふうに計算が速くなったことが大きな収穫でしたが、それ以外にも有意義だったと思うことがあります。それは、プリントを渡されて、まずは自分で解いてみること。最初から教えてもらうのではなく、まず自分でやってみて、その後に答え合わせをするスタイルは、主体的に学ぶ姿勢につながりました。当時としては斬新なやり方だったのではないでしょうか。

今、教員という立場になってあらためて、「まずは自分でやる」ことの大切さを実感しています。私が大学で授業をするときも、学生が主体的に考えて動けるような設計にしています。近年、アクティブラーニングの大切さがいわれていますが、公文式はまさにそれを先駆けていたのではないかと思います。

関連リンク

常葉大学サイエンスコミュニケーターを育てる研究室村井貴デザイン研究室Facebook

|

後編のインタビューから -転換点に東日本大震災 |