講義&カーボンニュートラル社会を学ぶボードゲーム遊び→①メタンガス発生理科実験→Jバイオフードリサイクルのプラント見学→②ガスをエネルギ―に変えて電気を光らせる実験を1日で学ぶ小学生高学年以上向けの特別プログラム。2023年3月の春休みに実施されました。

JFEエンジニアリング株式会社 谷 絵理子さん

DX本部DX推進センターで新規事業の企画を担当。今回のプログラムでは全体のとりまとめと、JFEグループの工場やプログラムの題材を提供。

一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ 羽村 太雅さん

千葉県柏市の手作り科学館 Exedra館長。「くもんのSTEMナビ サイエンス」シリーズ(くもん出版)を翻訳。今回のプログラムでは講師、ボードゲームの開発、イベントのノウハウを提供。

株式会社くもん出版 谷 延尚さん

企画開発部編集チーム。JFEエンジニアリング株式会社 谷さんと一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ 羽村さんとをつないでプログラムを共に開発。

理科の目で社会科見学

メタンガスを発生させる実験 メタンガスを発生させる実験 |

2023年3月に行われた「理科の目で社会科見学」。子どもたちは、まずオリエンテーションで、本プログラムを開発した羽村さんの専門分野である惑星科学を生かし、地球と金星の環境を比べて、温暖化し続けた未来を想像します。そして、温暖化のメカニズムや二酸化炭素の削減が注目されている理由を学び、生ごみから発電をする食品リサイクルプラント(工場)が生まれた背景を学びます。

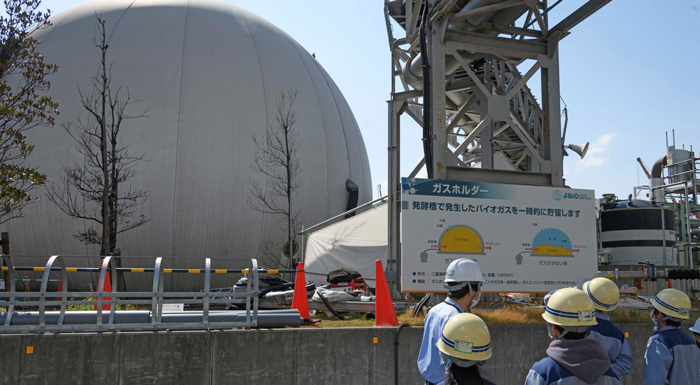

つぎに、本プログラムオリジナルのボードゲームに挑戦。お金を稼ぎたい経済戦士と、環境を守りたい環境戦士に役割をわけて、人間のいろいろな活動によって二酸化炭素やメタンが増えてしまうことやそれを防ぐためにどんなことができるのかをボードゲームを通して学びます。最初は緊張していた子どもたちも、ボードゲームが始まるとすぐにお互い仲良くなり、「このままだと地球環境が破壊されちゃう、なんとかしなくちゃ!」と協力し合い、「リサイクル発電所を作るために資金が必要、誰か協力して!」と地球を守る為に頭を使って必死に考えます。 巨大なガスホルダーを前に 巨大なガスホルダーを前に説明を聞く子どもたち |

ボードゲーム終了後には、午後に見学するプラントから取り出した生ごみを発酵中の液体を使って、メタンガスを発生させる実験を行います。液体の中に潜む菌に、えさとなるお酢を与えると、メタンの泡が発生するので、発生したガスを水上置換法で集めます。子どもたちは「教科書では見たことあったけど、使ったのは初めて」と実験器具に目を輝かせたり、発酵液のにおいをかいで悶絶したりと、豊かな表情を見せていました。

昼食を食べおわったら、食品リサイクルプラントへ。見学の前に食品リサイクル事業の概要、プラントの仕組みや発酵についてクイズ形式で学んでから、生ごみを利用して発電を行うプラントへ。子どもたちは実際に目で見て、臭いも体験します。食べ残しの生ごみが運ばれてくると、子どもたちは「もったいない」と真剣な眼差しで見つめます。

部屋に戻った後は、取り出したメタンガスの持つエネルギーを電気のエネルギーに変える仕組みと方法を学びます。オルゴールを鳴らすべく、発電に挑戦しました。実験の条件を変えたらオルゴールの鳴り方はどう変わるかな?電気を人力で作ろうとするとどのくらい大変かな?と様々な問いを立てながら、実験を行っていました。最後にもう一度、ボードゲーム。一日を通して、子どもたちの環境に対する意識が高まり、経済と環境のバランスをとる難しさも実感していました。

参加した子どもたちは、「生ごみが電気になるのが最初は信じられませんでしたが、本当に電気ができてびっくりしました」「ボードゲームでメタンなどが増えるとゲームオーバーで終わるけど、実際は温暖化につながるので大変だなと思いました」「もっとごみの使いみちを知りたいです」と、地球環境を守るために、ごみをどうしていけばよいか自分ごととして考えるようになっていました。

開発者座談会

~きっかけは一冊の本~

私たちKUMONは、教育を通じて社会の課題解決に貢献していきたいと考えています。

今回、「未来を創る子どもたちのために」という同じ思いを持った3人が、「教育に適した事業内容、多くの子どもを受け入れ可能な施設」「子ども向け理科イベントの企画力、研究経験と高い専門性」「STEAM教材開発・教育ノウハウ」というそれぞれの強みを生かして、協働で開発した「理科の目で社会科見学」プログラム。

開発者たちに、開発までの道のりや開発に込めた思いを伺いました。

JFEエンジニアリング株式会社 JFEエンジニアリング株式会社谷 絵理子さん |

JFEエンジニアリング株式会社(以下JFE) 谷さん:

弊社には様々なプラント建設で培った技術があり、自らプラント運営も行っています。それを自分たちの中にだけとどめておくのではなく、何か社会に生かせるのではないかと思ったときに、子どもたちに見せてあげたいなと思い、教育の展示会に行きました。

実はその前に、くもん出版の「くもんのSTEMナビ サイエンス」シリーズの『エナジが紹介 エネルギーの仲間たち』を読んで、JFEにあるリソースを活用してまさに自分がやりたいことはSTEAM教育だと思い、やりたいことのノウハウを持っていらっしゃるくもん出版の展示会ブースを訪問してお話をさせていただきました。

|

くもん出版 谷さん:

この本の存在に気づいていただけて光栄です。JFEの谷さんから「子どもたちに見せたい工場があるから」と言われたとき、「なるほど!」と思いました。

一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ(以下SEL) 羽村さん:

この本の翻訳はシリーズで私が担当しているのですが、翻訳の話をくもん出版の谷さんからいただいたときはコロナ前の2019年でした。本が形になった後で、今回のこのプログラムにつながっていると知って、感動です。

JFE 谷さん:

この本に出てくる「発電」や「再生可能エネルギー」というキーワードは、弊社とすごく親和性があるんです。

一般社団法人サイエンス 一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ/ 手作り科学館 Exedra館長 羽村 太雅さん |

SEL羽村さん:

手作り科学館 Exedraでは「理科や実験」に「自然体験」を加えて2本柱でやってきましたが、今回は「自然体験」に替えて「プラント見学」にしました。今回のプログラムではボードゲームも取り入れましたが、子どもたちの反響がとても良かったのが新しい発見でしたし、ボードゲームというアイディアを提案して、実現までこぎつけられて良かったなとしみじみ思います。

くもん出版 谷さん:

JFEの谷さんの「工場見学+ワークショップをしたい」という思いと、羽村さんの「カーボンニュートラルな社会の在り方を学べるボードゲームをやろう」というアイディア、それぞれの持っている良さがうまく組み合わさったなと思います。一日を通して、子どもたちが楽しそうにやっていましたよね。普段、販売した本を買ってくれる読者の顔は見えないことが多いですが、今回、本の中身を具体化したイベントで、子どもたちの表情や反応が見られてよかったです。

株式会社くもん出版 株式会社くもん出版谷 延尚さん |

JFE 谷さん:

工場って、普段通りかかっても、そこで何が行われているかってなかなか考えないと思うんですけど、こうやって実験と組み合わせることで、手元の実験で現象や原理が確認できて、工場のあの大きいタンクの中ではこのメタンガスがボコボコ発生しているんだということを、自分で実感してもらえるというのが、今回のプログラムですごく良かったなと思います。

ボードゲームも本当に盛り上がって、最初は見知らぬ子同士で不安な顔をしていたのが、ボードゲームが始まると、わいわいと、最初から友達だったみたいな関係になっていったので、全体を通していいプログラムだなと思います。

今回見学した食品リサイクルプラントであるJバイオフードリサイクルの人たちも、子どもたちに取り組みを知ってもらいたいと説明を工夫してくれたり、実験のためにプラントから毎回新鮮な発酵液を届けてくれたりと、すごく協力的でした。テーマが「フードロス」や「地球温暖化」など、子どもたちに身近でかつ親も子も考えたいというリクエストの多いテーマで、プラントを見学した後、「もう食べ残ししたくない」と考えてくれる子どもたちが多かったですね。

|

SEL羽村さん:

今回はテーマがふたつありました。ひとつ目は、タイトルにも盛り込んだように、「理科の目での社会科見学」です。科学館を運営していると、理科を扱うことはすごくすんなり受け入れてもらえるんです。でも、今でこそ教科学習が細分化されているものの、もともとはひとつの学問だったわけですから、理科だけじゃなくて社会も、一緒に扱う取り組みがしたかった。

温暖化やフードロスは理科だけの問題じゃなくて、社会問題です。社会のみんなが考えること、というと道徳的な話になりがちなので、そこを理科の視点からも、見て、考えてほしかった。

もうひとつは「技術開発の重要性」を実感できるようにすることでした。ボードゲームの振り返りの時間に、子どもたちは「食べ残しをしない」とか「手前取りする」とか、今日からすぐできることを提案してくれました。それらももちろん大事なんですが、それだけでは社会課題は解決しない。それらの対策はもうみんな散々やってきた。それこそ私が小学生のときにはもう言われていましたが、30年経っても変わっていないか、下手をしたら悪化している。子どもたちには繰り返し言ったんですが、課題解決のためには、日々の努力の積み重ねに加えて、何か決定的な技術革新が必要なんです。

今回、社会科見学の舞台となったJバイオフードリサイクルで取り組まれている食品リサイクルは、社会問題を解決することができるかもしれないブレークスルーのひとつだと思います。目の前の食べ物を大事にすることももちろん大事ですけど、そのずっと先には革新的な、まだ誰もやってこなかった技術開発が必要なんだということを子どもたちに認識してほしいと思いながら、今回のプログラムを開発しました。子どもたちがイメージできるよう、メタン発酵やそれを用いた発電などが、最終的に問題解決につながっていくんだということを道筋とともに示せていたら嬉しいです。

JFE 谷さん:

ボードゲームで、もう地球がだめになる、というときに、ゲームでの役割を超えて子どもたちの誰かが何とかする、という場面がありました。実際の社会も色々な役割をもった人がいて、みんなで地球を守るんだということを伝えられました。弊社はエネルギー・環境分野や社会インフラ分野などにおいて、人々の生活と産業を支えるエンジニアリング事業を行っているので、将来こういう会社に入って、新技術を開発するエンジニアになりたいなという子が一人でも増えてくれたらうれしいです。

後はこのプログラムに参加させてくれた親御さんが、子どもたちが、普段行かない環境で学んできたことをお家で話してくれたときに、行かせて良かったな、いい経験になったなと思ってくれたら。

くもん出版、KUMONグループなら安心という親御さんからの信頼感

SEL羽村さん:

手作り科学館 Exedraでは、ボードゲームにしても本にしても、まず子どもが面白そうと言って興味を示すんです。親御さんは初めに価格を気にするんですが、くもんの商品だとわかると、安心して子どもに買ってあげるんですよ。私が監修したボードゲームや翻訳した本を紹介して、くもん出版の商品だと気づくと、「いい仕事してますね」と言っていただけます。今回のプログラムにも、くもんの名前が入っていることで、親御さんが安心なさるのを感じました。教育プログラムとしてきっちりしているだろうという期待を裏支えしてくれていると思います。

|

JFE 谷さん:

本当にその通りだと思います。休憩時間に、実際に子どもたちが『エナジが紹介 エネルギーの仲間たち』やシリーズの他の本を手にとって読んでいましたし、この『科学の力で無人島脱出ゲーム』を「探してたんです!」と言って実際に買っていかれたところを目の当たりにして、こういうものを求めていらっしゃるんだなというのを実感したところです。

食品リサイクル工場のように、いくら教育に適した場や題材があっても、どういう風に子どもたちに伝えるか、どういう教材なら子どもたちに効果的に学んでもらえるかというところは、ノウハウを持っていないので、そこに大きく期待をして、一緒にさせていただきました。

くもん出版 谷さん:

羽村さんとの付き合いは5年くらいになりますね。「くもんのSTEMナビ サイエンス」シリーズは羽村さんに翻訳をお願いして刊行できましたし、JFEの谷さんから、今回のアイディアをいただいたとき、ワークショップのノウハウを持っている羽村さんとJFEの谷さんをおつなぎするのが一番いいと思って一緒にやってきました。場所を持っているJFEさんとワークショップのノウハウを持っているSELさん、STEAM教材の開発・販売、教育ノウハウを持つくもん出版と、それぞれの強みがいい形でつながったなと思います。

プログラム実施に携わられた皆さんと プログラム実施に携わられた皆さんと |

SEL羽村さん:

今回は子どもたちにだけ参加してもらいましたが、親子で参加してもらっても面白いかなと思います。親子参加にして、旅行のような形で、複数の家族が一緒に学べたら面白いだろうなと考えています。

今回来てくれた子たちが、将来、環境を改善するための技術開発を、みたいなことも想像しないではないですね。とはいえ、彼ら彼女らがこのプログラムから何かひとつでもきっかけをつかんで、理想的なより良い幸せな人生をつかみ取ってくれたらと思います。願わくば、大きくなった彼らとどこかで再会できたら幸せですね。

JFE 谷さん:

もっとたくさんの人にこのプログラムを届けたいと思っています。科学をもっと知りたいとか、高みを目指す子に届けたいなというのもあります。実は親子参加は多くのリクエストを受けていましたし、大人だけでも参加したいという声もいただいたので考えていきたいですね。

手作り科学館 Exedraさんの紹介文にある、「科学の現場をみせる」というフレーズがすごく好きで、やはり実物を目で見て、自分の手で確かめるというのって、すごく貴重な体験として残ると思います。この体験を子どもたち自身の将来に生かしてくれるのも嬉しいですし、こういった体験をすることの良さを次の世代に伝えていってくれることにも期待したいです。

くもん出版 谷さん:

こういう形でくもん出版が一緒に理科・実験教室をやっていく形もいいなと思っています。

子どもたちにとって研究者というのはすごく憧れる職業。普段、科学者の講演会などでは、1時間半くらいで、ご本人が実験して見せる場合が多いですが、それでも子どもたちは楽しそうに帰っていきます。今回は話も聞くけど、自分たちが実験をやる、そして、実際に工場を見るというところがすごくいいなと思います。

今日来た子たちは、自分で主体的に実験をやったから、ものすごく印象に残り、経験を積み上げられたのではと思います。将来少しでもそれが生きてくれればいいなと思っています。

手作り科学館 ExedraのLINE公式アカウント

https://lin.ee/LhEheaK

リンク先から手作り科学館 ExedraのLINE公式アカウントにご登録いただくと、次回開催日の決定および申込受付のお知らせをご案内いたします。

関連リンク 食品リサイクルプラントの見学や実験、ボードゲームで その原理や意義を学ぶ 子どものための社会科見学を開催|プレスリリースJFEエンジニアリング株式会社 一般社団法人サイエンスエデュケーションラボの運営する手作り科学館 Exedra株式会社Jバイオフードリサイクル くもん出版『エナジが紹介 エネルギーの仲間たち』くもん出版『科学の力で無人島脱出ゲーム』