資金集めと研究を両立させる難しさ

|

東大時代、周りにいる友人たちはみな優秀で「自分は研究者では一流になれないな」というのはひしひしと感じていました。でも、何かしら宇宙に関わった仕事はしたい。当時の指導教官がすごくユニークな先生で、研究者としても優秀で見た目も奇抜なんですけど、とにかく研究資金を集めてくる能力がすごかった。通常、宇宙研究は公的資金で動いているものですけど、その先生は色々な企業から資金を集めてくる。その先生を見ながら、一方で資金集めと研究を両立させる難しさも知りました。優秀な研究者は研究に没頭したほうがいいに決まっている。やがてそれは、「基礎科学に資金が入る仕組みはできないものか」という問いにつながっていきます。

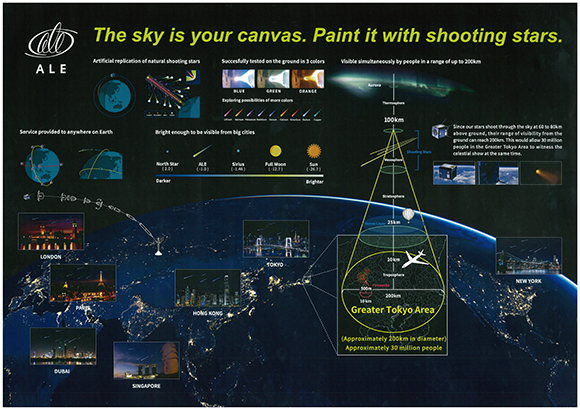

人工的に流れ星を作るアイデアは、じつは学生時代からのものです。2001年の獅子座流星群、2002年のペルセウス流星群と、当時続けて流星群を見るチャンスがありました。天文学科の友人に何気なく流星群の仕組みを訊ねたところ、宇宙空間に漂うチリの粒が地球の大気に飛び込み、衝突することで光を放つと教えてくれたんです。「チリからできているなら、人工的に作り出せるんじゃないか……?」そのアイデアはずっと頭の端にありました。

それなら天文学の知識を生かしつつ、マネタイズ(事業から収益が得られる仕組みをつくること)もできるのではないか。これすごく新しいなって。流れ星を人工的に作り出すことで、天然の流れ星との比較が可能になれば、まだ解明されていないことも多い流れ星の研究にも寄与できるかもしれない。医薬の分野なんかは研究とマネタイズが密接していますけど、天文学ではほとんど前例がありませんでした。

「Sky Canvas」 空をキャンバスにみたて夜空を人工流れ星で演出するプロジェクト |

天文学研究の道から一転、金融業界へ

|

自分は研究者としての能力は至らないけど、研究のために資金を集めることはできるのではないか?それで投資のことを学ぶために、ゴールドマン・サックスへ就職しました。

金融は大学院の研究とは違い、すぐに結果が求められる世界です。すごくいい経験になったと思います。投資家が数字のどの部分を見ているのかがわかったのも大きいですが、やっぱり人との出会いですね。そのときの上司が、今このALEの事業を応援してくれているんです。「金融機関ではどれだけクールに数字を追うかが勝負なのに、岡島は今真逆のことをやっているな。何も学んでいなかったな」って言われたりしますけどね。

ところが就職1年も経たないうちにリーマンショックが起きて、私が働いていた職場は部署が縮小してしまって……。そうして失職してからは、1ヵ月くらい引きこもり生活。毎日ゲームをしてダラダラ過ごしていたのですが、同居していた今の夫から叱咤されて、再び就職活動を始めることになります。でも、30歳になろうかという職歴1年足らずの女性では、書類だけで何十社も落とされます。

それでいよいよ、「雇われるのが向いてないんだな」と腹をくくり、新たに会社を立ち上げました。本当に挫折だけはたくさん知っています、私。でも、たくさん転んでおくのも大事なことだとも思っています。エリート街道を邁進してきたはずの研究室時代の同僚が、ちょっとした挫折で心を病んでしまうのを見るにつけ、そう思います。もちろんなかにはまったく転ばずに行く人もいて、そうした人が持つ“自信”もうらやましいですけどね。

物理法則を変える以外のことは何でもできるはず

|

私の夢は宇宙をエンターテインメント空間にすることです。今までは、宇宙を直接感じられるのは、一部のエリートや富裕層だけで、ほとんどの人は、宇宙をテレビやPCの画面を通してしか感じられませんでした。宇宙ベンチャーがさかんなアメリカに行っても、我々の事業は驚かれます。「クールでクレイジー」だと。

でも、こういう宇宙の利用の仕方ってこれから増えていくと思うんです。変な言い方ですが、研究者として頭が良すぎたら、こんなことやろうとは思いつかなかったかもしれませんね。実際、専門家の人には「無理」と言われてしまう。まともに考えたら不可能、「お金どうするんだよ?」みたいな。でもチャレンジしてみたら、もちろん壁やハードルはありますけど、意外とできそうなんです。何かが変わっていく、ワクワクするような気持ちがある。

だって、物理法則を変える以外のことは何でもできると思うんですよ。光の速さは変えられないけど、人間がやっていることなら何とかなる。このプロジェクトが面白いのは、様々な人が様々な角度から関わっていること。当社のプロジェクトにはアーティストも所属しているんですよ。研究者と資金調達担当だけじゃない、色々な人の色々な能力が必要な事業です。それが今までの宇宙ビジネスのベンチャーとは異なるところじゃないでしょうか。

宇宙物理学者になりたいと思っていたけれど、結局は科学に関わりたい、もっといったら「科学と社会をつなげたい」のが自分の夢なのだと分かりました。なりたい「職業」は決めないほうがいいと思う。だって「医者になりたい」という夢は、医学部に入れなかった時点で終わってしまいます。でも「病気の人を助けたい」という夢なら、ケアする人、薬を作る人……色々な道がある。点にしぼらず、大きい山として目標を考えれば、山の登り方はいくらでもある気がするんです。

一人で何でもできる必要はない。得意なことをひとつ持って、別の得意なことを持っている人とコラボレーションすればいい。それも今の事業で気づかされたことです。何かをコツコツやってきた人が、何人も集まって、色々な限界を取り払って考えてみたら、すごいことができそうじゃないですか。だからこそ、「継続は力なり」。一度突き詰めて、向いている・向いてないがわかるレベルまでやってみることだと思います。

関連リンク株式会社ALE

| 前編のインタビューから -「なんで?」ばかり言っていた子ども時代 |