400年以上の歴史を持つ“手妻”の伝承者として

「手妻」と聞いて、すぐにピンと来る方は少ないかもしれませんが、私は「手妻師」、専業の古典奇術師です。なぜ「手妻」と言うかについては諸説ありますが、もともと、「手の速さ、稲妻のごとし」というところが由来ではないか、という説があり、私ども藤山一門は好んで使っています。

日本における“奇術”の歴史は、大陸から入ってきた奈良時代まで遡ると言われています。古くは例えば、平安時代後期(諸説有り)の説話集『今昔物語集』のなかに、奇術的なものが見受けられます。ただ当時は、雑多な芸の中のひとつで、修験道の刀の刃渡りであったり、ジャグリングのようなものだったりと、奇術だけを指す言葉がありませんでした。

奇術が芸能として独立したのは、1600年代ごろ。さらに時代が下って明治時代ごろになると、西洋から「洋妻」、つまり西洋の奇術が入ってきたことで、手妻は「和妻」と呼ばれるようになっていきます。なお、無形文化財として登録されているのも「和妻」という言葉です。

ところが「和妻」化によって、その定義はあいまいになってしまいました。例えば西洋のサーベルに千代紙を貼って刀に見せて奇術を行っても、それが「和妻」としてまかり通るような現状があります。とはいえ、例えば「よさこい」は伝統芸能ではないにしても、伝統芸能への“入口”としては意義深いのと同じように、「和妻」というものも入口としてあっていいと思うのです。

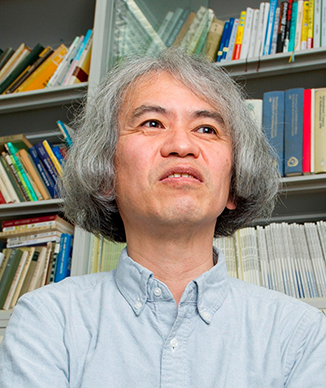

ただ、自分は“古い型を大事にして、それを専業としてやっています”というところで、「手妻師」という肩書でやっています。専業で手妻をやっているのは、全国的に見ても、私と師匠の藤山新太郎のみだと思います。

ごく普通の「オタク」少年だった日々

今でこそ私は「手妻」という世界におりますが、それは決して血筋とか家庭環境の影響ではないと思います。普通のサラリーマン家庭で育った、三兄弟の末っ子でした。

私はスポーツなど何かに秀でてはいませんでしたが、ひとつだけ夢中になっていたのが、パソコン遊び。PC-9801やMSXといった、今からするとレトロPCですが、両親が「これからはこういうものが必要な世の中になるはず」と考えて、私が小学校1年くらいのときから、PCに触らせてくれたのです。周りの子たちがファミコンで遊ぶのをよそに、兄と一緒にキーボードをたたいていました。

PCではおもにゲームをするのですが、当時は愛好家が自分でゲームを作り、雑誌に投稿するのも人気でした。私らはそれを見て、一見、意味不明な文字の羅列の機械語でキーボードをたたいていくのです。うまく作れていれば、そのゲームは作動するけど、エラーもある。動くには動くが、思った通りの動きをしないこともあります。

そういうときに、何が問題なのか原因を一生懸命考えて、試行錯誤で取り組んでいました。実は、幼稚園の年長から公文を続けていたことで、わからなかったら自分で調べて学ぶ習慣であったり、プログラミングに必要な基礎的な計算力や英語的な素養も身についていたことが大きかったですね。結果的にこのときの経験が問題解決能力を養い、今の私の考え方や活動にも影響を与える要素のひとつになっていると思います。

古典芸能を最新ツールで“仕掛ける”楽しさ

今私は、「手妻」という芸能を、特に若い世代にアピールするべく、動画投稿サイトやSNSといった現代的なツールを使って、積極的に広報活動を行っています。きっかけは、ある動画サイトで、私の舞台がライブ配信された際に70万ページビューもの視聴があったこと。もちろん、動画サイトはライブ会場とは違いますが、よくやっている700人規模の劇場と比べて1,000倍の方に見てもらえたことに衝撃を受けました。

今では自分の芸はもちろん、古典芸能の人脈を生かし、プロデューサー的な立場で、“江戸糸操り人形版の初音ミク”映像など、様々な動画を作り、ネット上で公開しています。分かる人にだけ分かる小ネタを忍ばせ、通が見ても楽しめるように仕掛けています。最近では、武術のモーションをアーカイブに残して、非商用なら誰でも好きに使えるようにするプロジェクトも進めています。

こうした活動をしていると、いろいろなところから注目していただき、お声がかかります。日本バーチャルリアリティ学会のパネリスト、情報処理学会での発表、各地の大学でも講義をさせていただいています。また、映像をご覧になったということで、歌手の小林幸子さんからもご依頼いただき、プロモーションビデオを作ったこともあります。「手妻」を広める上で一番有効なのは、私自身がまず目立つことだと考えていますので、こうした活動はとても役立っていますし、楽しくもあります。

芸をネットで披露してしまって大丈夫なのか、と思われるかもしれませんが、マジックは現場のライブ感が非常に重要な世界です。動画では画面越しに、魅力の一端に触れることはできますが、実際に自分の目でしっかり見ないと、どう“不思議”なのかよく分かりません。ネットとライブの差異があるので、ライブへのいざないという意味ではとても効果的なのです。また、楽曲も録音したものを使うのではなく、邦楽の演奏家の方々にライブ伴奏をしていただくなど、生の舞台ならではの価値を高める努力もしています。

関連リンク

藤山晃太郎オフィシャルサイト 和妻悉皆屋