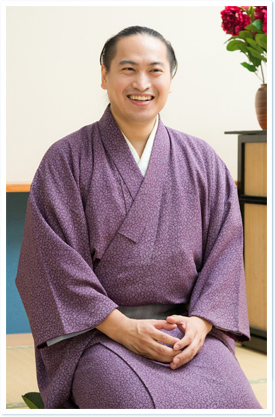

マジック、そして尊敬する師匠との出会い

マジックと出会ったのは小学2年生のころ、親に買ってもらったマジック本がきっかけでした。今振り返ると、大人が“飲み屋で話の種にできる”ような、マッチ箱やコインを使った内容でした。面白いなぁと思ったものの、周りに同好の士がいなかったこともあって、そのうち遠ざかってしまいました。改めてマジックに出会ったのは、大学のマジック研究会に入ってから。そこではおもにステージマジックを扱っていて、私の性に合っていたし、サークルとしても、とても楽しかったです。

けれど当初は、プロになることなんて考えず、卒業後はいったん会社勤めをしました。マジックは究めたかったけれど、当時、業界では“食べるためのマジック”と“自分が本当に究めたいマジック”は違う、ということをよく聞き、それなら本職を持ちながら自分の芸を磨こうと思っていたのです。

ところが、あるマジック大会に出場したとき、審査委員長をされていたのが今の師匠、藤山新太郎でして、「もっと本気でやってみないか」と誘われたのです。師匠は、「自分の人生をかけて作った一番の手順(マジック)こそ多くのお客様の前で見せたい。今やっている手妻が最高なら、それをどうやったら大勢に見ていただけるかも工夫するべきだ」という考え方で、それに私は心酔してしまいました。

自分の一生のことですから、入門すべきかどうか悩みながらも、私はこう考えました。「将来、自分が年をとって枯れた芸になっても、古典芸能ならそこに深みがあれば、楽しんでいただける。それに、今後グローバル化が進む中で、こういうオリエンタルな芸というのは、もっと価値が上がっていくのではなかろうか?」

もちろん自分が好き、やりたいという気持ちはありましたが、それだけでは長い人生続けていけないかもしれません。最終的に「勝ち目があるか? ある!」、そう判断して足を踏み入れました。両親は反対だったようですが、今後の展望をレポート用紙の束にまとめてプレゼンテーションをしたら、「この子は何を言ってもやっちゃうんだな」と思ったのでしょう(笑)、もう止めることはありませんでした。

師匠に入門して、最初の何年かは修業の日々です。私が特に心がけていたのが、“師匠の言うことを聞く”ことでした。大学を出ていたりすると、小賢しくなりがちというか、自分でなんでも考えて善し悪しをつけたり、懐疑的になりがちです。それは美点ではあるけれど、一回謙虚になって師匠からうかがったことを全部一度受け止める時期があったほうが、より良いと思ったのです。

例えば、師匠が羽織を置いていて、そこに師匠ご自身が蝋燭のロウを垂らしてしまったとします。それは弟子がわるいのです。「理不尽だ。師匠がそこに置いたんじゃないか」と思いがちですが、その位置に蝋が垂れるかもしれないことに気が付かない弟子のほうがわるいということ。こういう経験を積み重ねることで、今、目の前の人が何をしようとしているのか、求めているのか、相手の気持ちに沿うセンスが磨かれるようになります。

舞台に上がれば、自分とお客様は1対1ではなく、1対100、1対1,000人だったりします。1,000人のお客様が何を求めているのかを会場の空気から察して演技をしなくてはいけません。とてもむずかしいことですが、師匠のもとで修業したことで培うことができました。

“手妻”はいばらの道、だからこそ面白い

例えば西洋のマジックをやるマジシャンなら、自由に創作ができますが、我々は古典奇術師と名乗る以上、その系譜の片鱗が残っていなければいけません。根となる芸があり、それが発展していって現代のものと結びつくわけで、まったくの創作はできない。ここが普通のマジシャンと比べて厳しいところ、いばらの道です。けれども、それがうまく活かせた場合は、“数百年前から連綿と続いてきて今に至ります”と自信をもって言える。一言で言うなら「不易流行」ですね。

芸を考えている時間は、生みの苦しみと楽しみの両方です。というのは、マジックの世界というのは日進月歩で、例えば水芸というのは、昔は奇跡だったわけです。水道もホースも無い時代に、魔法のように水がぷしゅーっと出てくるのですから。でも蛇口をひねれば水が出てくる今は、水芸を見ても驚きがない。さわると数字が変わるカードマジックだって、ICチップと薄型ディスプレイを使えばそのうち誰でもできてしまうでしょう。技術が日々革新している中で「古典」の「奇術」というもの自体がすでに矛盾のかたまりで、世界的にもほとんど残っていません。それなのになぜ日本に残ったかというと、単に不思議さを主張する芸ではないからです。

我々の代表的な芸に「蝶のたはむれ」という、紙の蝶を扇で飛ばすものがありますが、これがもし不思議さだけを主張するなら、輪にくぐらせて「紐はついていませんね」とお改めをするでしょう。蝶も2羽でなく、もっと出してもいい。でもこの芸は、雄蝶が雌蝶を誘って仲睦まじく飛び、彼らが死んだ後に子どもの蝶がたくさん生まれるという物語になっています。死の後に生がある、という無常を芸の中で語ろうとしているのです。そういう見立てや所作の美しさをもってして、古典として残してゆく価値が生まれるわけで、ここに私たちの突き詰め甲斐がある。そう思い、日々挑戦を続けています。

夢へ近づく「段階的な目標」に、まずは一歩を踏み出すべき

夢を抱いていても、なかなか踏み出せないでいる若い世代には、“迷っているよりまずやってみては”とアドバイスしたいですね。私の手妻修業もそうですが、やってみないとわからないことって、たくさんあります。例えば漫画家になりたいなら、漫画家の先生のところでベタ塗りからやってみればいいし、作品を描いて公募に出してみるのもいい。

例えば私自身、学校の成績は中ぐらいの生徒でした。そして、進路の大きな節目の中学3年のとき、学校の先生に「君の成績では志望校は無理」と断言されました。そこで1か月間猛勉強をしたところ、模試で偏差値を大きくアップすることができました。「やればやっただけ伸びるんだ」ということを、なんとなくですが公文の学習でわかっていたからできたことだと思います。それからは、ほんとうに学校の勉強も楽しくなりましたね。

夢というと“遠くにあって思うもの”という印象を持ちがちだと思いますが、夢というのは“段階的に近づいていく目標”ですので、プロ野球選手になりたいなら、まずは学校一になる。次に地域一、県一、日本一、そしてプロ。今この段階でどこまでいけるのか、チャレンジしてみるのがいいと思います。夢をかなえる力とは、“考えるのではなく、やる。まず一歩近づくこと”から始まるものであると信じています。

関連リンク

藤山晃太郎オフィシャルサイト 和妻悉皆屋