4人の子育てで奮闘中に、

応援してくださった方々への感謝と恩返しとして

|

私の現在の活動は、講演会や講座、書籍執筆、オンラインサロンなどが中心です。2020年3月までは対面での活動でしたが、コロナ禍でオンラインに切り替わりました。講演会では1回に500~800もの質問が寄せられますが、すべてにはお答え切れず、時間の関係で20問前後に限定しています。それが申し訳なく、人数制限のある講座では、すべての質問に回答することにしています。

最近多いのは、コロナ禍で休校になったことで家庭学習をどうさせればよいかという質問です。その場合は具体的な計画を立てることが大事で、まず起床、睡眠、3度の食事の時間を設定し、その間で何をどのように学び、遊ぶかを決めましょうとアドバイスしています。お子さんの様子、性格を考えながら何をより重視したいのかを考えるといいですね。

今までは学校や塾任せにしている面がありましたが、このような状況になってやはり家庭学習も大事だということを考えるいい機会になっていると感じます。しかし、このような質問に私がお答えしても、すべてが解決するわけではないのですが、子育てに悩んだり苦労したりしているお母さん方の肩の荷が少しでも軽くなれば、と思って活動しています。

私自身、4人の子どもを育てる中で多くの方に助けられてきた経験があり、その時の感謝と恩返しの気持ちが活動の原動力となっています。幼い子どもたちを4人連れて歩いていると、「がんばってね」と、常にどなたかが声をかけてくださいました。そのひと言で3日は元気になれるんです。3日経つと、またどなたかが声をかけてくださる。その繰り返しで、そうこうしているうちに子どもは大きくなったという感じでした。

その声をかけてくださった方もお忙しいですから、私の荷物を持ってくださるわけではないのですが、ただ声をかけてくださることが、本当にありがたくて心が軽くなったことを昨日のことのように思い出します。当時声をかけてくださった方々には直接恩返しはできませんが、私が元気をいただいたように、今度は私が若いお母さん方に声をかけて元気になっていただけたら、と思っています。

育児ストレスを感じなかったのは

公文のおかげ

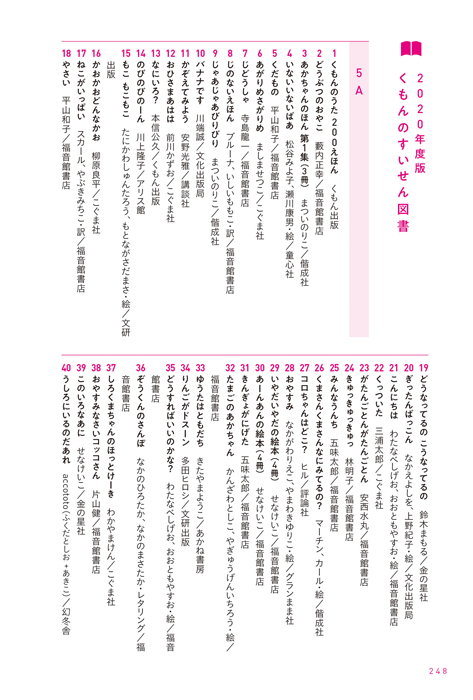

『我が家はこうして読解力をつけました』より 2020年度版 くもんのすいせん図書 |

子育ての日々は、慌ただしく過ぎました。大人として社会から取り残されたように感じ、あっという間に1日が終わるので寝る時にむなしくなることがありました。そんな日々を救ってくれたのが公文でした。公文の先生から絵本や童謡を勧められ、せっかくなら目標があったほうがいいと、「3歳までに絵本を1万冊読み聞かせ、童謡を1万曲歌い聞かせよう」と決めました。

10冊の絵本を読むのが日課となり、子どもたちはもちろん、私自身も楽しくなってきたのです。童謡も、自分の子ども時代を思い出したり、日本の四季の美しさ、日本語の美しさを改めて感じたりと大人としても充実感がありました。育児ノイローゼにもならず楽しく子育てができたのは公文のお陰です。子どもたちも、「公文で身につけた計算力、読解力が役に立った」と今でもいっています。

学力というのは、基礎学力の上に小学校の内容が乗り、その上に中学が、さらにその上に高校、と乗っていくので、下の基礎学力がしっかりしていないと、どうしても上はぐらついてしまうのです。小学校6年間の学力も非常に大事ですが、その前の時期、つまり6歳までにいかに育てるかがより大事ではないかと思いました。0歳〜6歳に楽しくひらがなやカタカナを身につけることができれば、小学校にスムーズに移行でき、楽しく通えるのではないかと思ったのです。

とはいえ、私が自力で教えるのは難しく、いろいろな幼児教室を考慮した結果、公文に決めました。教材の大きさや量も年齢に応じて適切ですし、色がきれい。小さな子どもの目線に立っていて使いやすく、子どもに一番寄り添っていると感じたからです。毎日ちょっとずつ成長できるシステムも良く考えられていると思います。子どもたちも楽しそうに取り組んでいたので、公文を“芯”にして育児をすることにしました。

公文を「続けられない」という方がいますが、公文でやるのは絶対に必要な基礎の部分。途中でやめてしまっては、もったいないです。公文をやめても結局は学校でやらざるを得ないのですから、取り組みやすい教材を上手に使ったほうがいいと思います。

公文を続けるには、「楽しくやる」ことに尽きます。それには子どもの性格や好みに合わせて工夫することが必要です。わが家でも4人の子どもに合わせて、色を塗ったりシールを使ったりとやり方を変えていました。

早期教育は必要ないとの声もありますが、早期に取りかかることで、わが子の苦手や傾向を早めに把握することができます。それがその後の子育てや受験のとき、手伝ったり教えたりすることにとても役立ちました。きょうだいでも子どもはそれぞれ違うんだと、一人ひとりに向き合う覚悟もできるようになりました。

「読解力」「思考力」の根本は基礎学力

|

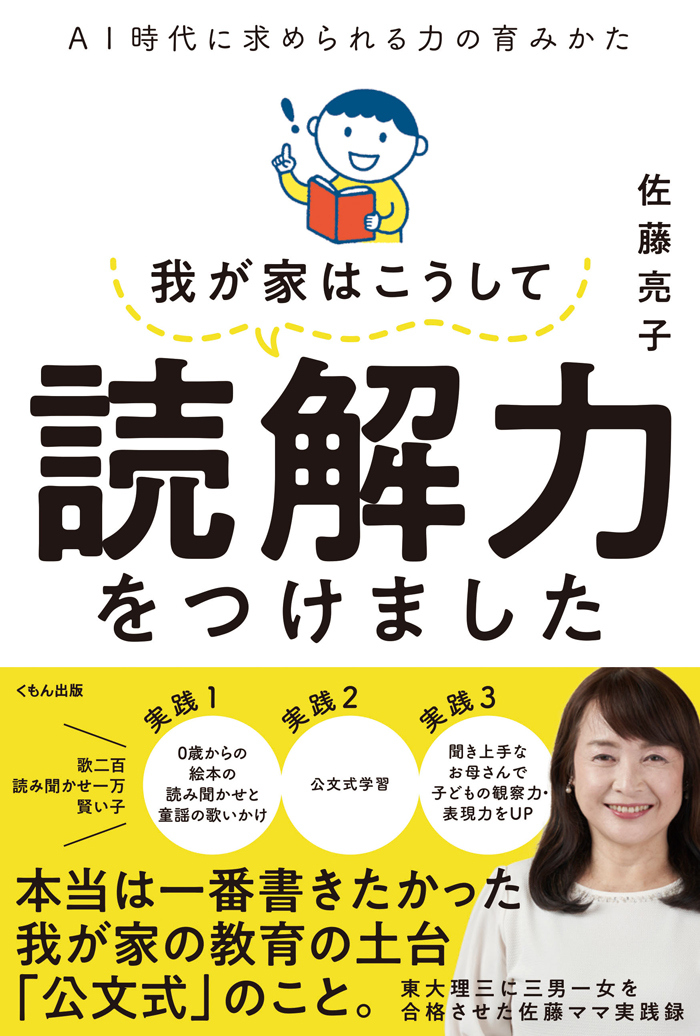

絵本や童謡を活用して、実際にどう楽しく学んでいったかをご紹介したのが、このたび上梓した『我が家はこうして読解力をつけました』(くもん出版)です。「子どもの学びの旬を逃してもらいたくない」という思いもあり、公文式を通して楽しく基礎学力をつけるコツや工夫もたくさん紹介しています。4人とも1歳半から始めていたので、公文の教材に取り組んでいたわが子の鉛筆を持ったもみじのような小さな手を思い出しながら執筆しました。

「読解力」というのは、読んだり聞いたり理解したりできるという力です。また人は言葉で思考するので、その言葉が豊かであればあるほど深く物事を理解することができ、より豊かな人生を送ることができます。そのためにはたくさんの言葉が必要ですから、読み聞かせや歌い聞かせでたくさんのきれいな言葉を耳に入れてあげるといいと思います。

子どもは文章を読む時字面を読むだけで、何が書いてあるのかわからないことがよくあります。「わかる」ようになるためには、頭の中で映像化することが大事。文字は2Dですからそれを立体的に立ち上げて3Dにするわけです。慣れないとなかなか立ち上がりませんが、絵本を読むときには絵があるのでイメージしやすくなりますよね。映像化するとどのような文章でも解読しやすくなりますし、自分の意見も表現できるようになります。

これからの時代、膨大な情報が飛び交う中から必要な内容を即座に選んで理解して発信する能力は欠かせません。今年度の共通テストの問題で長文の日本語を読む問題が出されたのも、大学からのそうしたメッセージだと感じます。適切な情報処理を行うためには、何よりしっかりした読み取る力が必要です。しかし、読み取るだけでは不十分で、その選択した情報を深く追求する思考力も大事になります。そしてその根本もやはり基礎学力なのです。

関連リンク 『我が家はこうして読解力をつけました』の詳細情報はこちら「なるほど!くもん出版」内 佐藤亮子さん特集記事佐藤ママ スペシャルインタビュー動画

|

後編のインタビューから -子どもの学びの旬を逃さないことが大切 |