原理原則(ルール)を理解して書けば

誰でもきれいな字が書ける

|

私は現在、大学で小・中学校の教員をめざす学生に、「書写指導」や「漢字指導」を教えているほか、高等学校の書道の教員になる学生に「書道科教育学」を教えています。「書写」というのは、小・中学校では国語科の中のひとつに位置づけられていますが、高等学校では「書道」として芸術科に含まれます。これは他の教科には見られない特徴です。

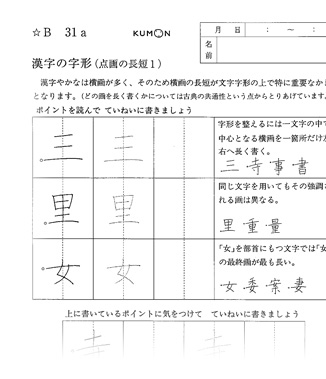

このほか、全国の大学教員で構成される全国大学書写書道教育学会の会長を務めています。書写及び書道教育の研究の充実と発展を図ることを目的とした学会で、「点画」(漢字をかたちづくる「点」と「画」)はどう書かれるのがよいのか、整った字形(文字の形)とはどういうものかなど、文字そのものにかかわる分析や指導法を研究したり、歴史的な調査分析をしたりしています。学会の研究成果は、2020・2021年度から実施される新学習指導要領にも少なからず反映されていると思っています。

書写は、ただきれいに書けばいいというものではなく、ある原理原則、つまりルールのもとに書かれることが大前提です。言い換えれば、「美しい」といわれる文字には一定のルールがあります。かつては「手先が器用だと字がきれい」といわれていました。筋肉運動が字を美しくしていると考えられていたのです。しかしそうではなく、字のルールを知識として獲得すると、誰でも整った字を書くことができます。

たとえば「青」という字を美しく書くポイントは2つあります。1つは、「青」の文字にある横画6本を等間隔に書くことです。これは、同じ方向にある線は、ほぼ等しい間隔で書くという「画間の原理」です。2つめは、上から3本目の横画を長く書くことです。すると、その文字の軸がはっきりしてきて安定感が出てきます。これは「画の長短の原理」です。このようなルールはほかにもたくさんあります。それらを習得することができれば、他の文字にも応用でき、正しく整えて書くことができるのです。

日本の文字にはなぜ

「とめ・はね・はらい」があるのか

|

こうした法則は昔からありましたが、体系化されるようになったのは戦後、「書写」といわれるようになってからです。それまでは「習字」といわれていました。「習字」の「習」には「羽」の文字があります。これは自ら羽をパタパタさせる、つまり巣立ち前の鳥が何回も羽を羽ばたかせ練習している姿で、同じ行為をくり返すことを意味します。

くり返しはとても重要ですが、体験主義的な方法論ともいえます。戦後教育では、すべての教科で発達段階に応じて単元構成していくようになったことを機に、書写も体験的学習法ではなくなり、「習字」の代わりに、「書写」という言葉が登場したのです。

「習字」というと、毛筆で書くものというイメージをもつ人もいるかもしれませんが、「書写」は、筆でも鉛筆でも万年筆でも、どんな筆記具でも整えて正しく書けるのが理想だと思っています。ただし、そのためには、毛筆を使う必要があります。というのは、毛筆を使うからこそ、日本の文字には「とめ・はね・はらい」があることを実感して理解でき、技術が獲得できるからです。この理屈がわかっていれば、どんな筆記具でも書けるようになります。

子どもが字を書き始めるとき、毛筆か硬筆か、どちらを先に使い始めたほうがいいかというと、何でもいいと思います。子どもは2~3歳くらいから、クレヨンなどさまざまな筆記具を使い始めますよね。どんな筆記具でもいいから、まず線を引いてみる。それは自分が初めて作り出したものであり、その生み出す楽しみが見えてくればいいと思います。

ただ、文字というのは「文字」としての知識を獲得して初めて書けるものなので、たとえば「『あ』はありさんの『あ』だね」というように、言語とともに教えるのがいいでしょう。「言語を獲得するのと同時に言語を視覚化する」のは文字・書写学習の原点です。

気持ちを伝える書き文字のさまざまな効果

|

書写の目的は、基本は「字を正しく整えて書く」ということですが、私は「言語機能を客観性の高いものに仕上げる」ことも書写の役割だと思っています。文字は伝達記号ですから、自分勝手なルールで書くと相手に伝わりません。客観性を高めるということは、誰にでもわかるように書く、つまり他者を意識するということです。文字はコミュニケーションをとるための手段であり、それを有効にするためには、整った字を書くのは大事なことなのです。

今はパソコンが普及し、手で字を書くことの必要性は減りつつありますが、書き文字には「伝達する」だけではない「プラスアルファ」があります。たとえば音声で「ありがとう」と言うとき、声のトーンや早さ、リズム、身振りなどによって、相手への伝わり方が異なります。音声を発した人の感情や人間性がプラスアルファされているわけです。

これをパラランゲージ効果といいますが、書き文字でも、ていねいに書くか、走り書きで書くかで、相手にさまざまな効果を与えます。「ありがとう」という気持ちを伝えるには、ぞんざいに書くより丁寧に書いたほうが誠意が伝わりますよね。

「相手にどう書いたら自分の気持ちが伝わるか」「失礼に当たらないか」、そこまで相手をおもんばかるようになります。このように、人のことを考えて生きていく精神につながるのが書写の学習効果といえるでしょう。単に「きれいに書く」こと以上の世界観があることを、多くの人に知ってほしいと思います。

また書写は「記憶を確かにしていく」手段ともいえるでしょう。認知心理学では、文字を獲得するにはとにかく手で書く、といわれています。たとえばある文字を説明するとき、「こう書いて、ああ書いて」と、無意識のうちに「どう書くか」を説明すると思います。つまり「どう書くか」を含めて覚えているということで、これは「書いて覚えている」わけです。逆に書かないと覚えないということです。

書写は原理原則に従えば、1000人が1000人とも同じところに到達できます。公文書写では、その原理原則を学び、ここをクリアしたら次、というように、基礎固めをしながら次の段階へ進んでいきます。そういう学習方法であれば、学んだことが崩れることはありません。

関連リンク 山梨大学教育学部・大学院教育学研究科

|

後編のインタビューから -宮澤先生が書写教育の道に進むようになったきっかけ |