難しいことでも着実に続けていけばなんとかなる

そう思えるのは公文のおかげ

小学生のころ、公文と平行してハマっていたのが、プログラミングです。子どもの頃はファミコンが流行っていましたが、家庭の方針で買ってもらえなかったので、親戚から譲ってもらった古いマイコンでゲームを自作していました。プログラミングで三角関数を使うこともありましたが、すでに公文の数学で学んでいたことが役立ちました。

公文は中学生くらいまで続けましたが、部活が忙しくなったため、この頃やめることに。部活はオーケストラでバイオリンを担当。初心者でしたが、「やり続ければなんとかなる」と信じて、パートリーダーまで務めました。

高校に入っても引き続き公文の貯金で、あまりがんばらなくても勉強はなんとかなったので読書に時間を費やすようになりました。公文の先生に声をかけられて、数学専門で採点する公文のアルバイトをしていたのもこの頃です。当時の愛読書は、フランスの作家ボリス・ヴィアン。独創的な言葉遊びや前衛的な表現のある小説を好んで読んでいました。大学は文学部へ進み、引き続き読書三昧。卒論はブラックユーモアというくくりで語られる各国の作家の笑いのセンスを考察し、「ブラックユーモア論」としてまとめました。

就職氷河期の頃に大学を卒業し、アルバイトを経てIT系の出版社で正社員になりました。趣味でウェブサイトを作っていたのを面接官に見つかり、当時は個人でサイトを作る人も少なかったので面白がられて採用されましたが、特にキャリアを目指したわけではなく、流れに任せて「好きなことをして生きよう」なんて考えていましたね。

|

結婚退職して、出産後は派遣社員などをしながらネットに記事を書くようになり、今はフリーランスとして独立しています。書いたものに対して、SNSなどでダイレクトに反響がわかるのが、会社勤め時代にはなかった楽しさです。そして、やりがいにもつながっています。

難しいテーマを依頼されることもありますが、「時間をかけて調べればなんとかなる」と思って挑戦することにしています。その根底には、「難しい問題でも着実にやっていけば、わかる日が来る」という経験を公文で身に付けていたことがあるかもしれません。それがなければ「こんなに難しいの、わからない」と、いろんなことをシャットアウトしてしまっていたのではないかと思います。

自分がおもしろいと思ったことを深掘りすれば

その先で仕事に巡り会える

翻訳をさせていただいていますが、じつは留学経験も海外滞在経験もありません。そんな私が翻訳本に携わってもいいのかと、いつも不安はあります。でも、だからこそ簡単な単語であっても辞書をひいて確認することにしています。専門用語については、背景知識も調べます。例えば「ナノテクノロジー」という単語が出てきたら、まずナノテクノロジーがどういうものか入門書を読んでざっくりと理解します。そうすれば致命的な間違いは避けられます。

また、どんな文脈で使われているかによっても単語の意味が違ってくるので、Googleでフレーズごと検索していろんな例文を確認して、「この文脈でこのように使われているということは、こう訳したらいんだな」と推理することも多いです。

著者の人となりがわかれば口調もある程度想像がつくので、動画などを見て人物像を感じ取り、「この人だったらこう書くだろう」と考えて訳したりもします。翻訳は奥が深くて自分の未熟さを痛感することも多く、試行錯誤の連続です。

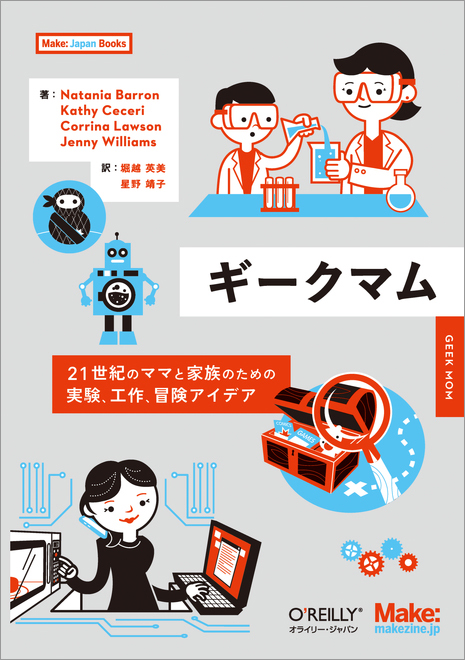

ただ、好きなことばかりしていたおかげで、オタク的な知識はけっこう豊富なので、例えば原書が何を下敷きに表現しているか、では日本語にしたらどんな表現が適切かと考えて訳すのは得意かもしれないと自負しています。マニアックなだじゃれも多く登場する『ギークマム』もそうして翻訳しました。この1冊だけで終わりだろうなと思ったら、意外にもこの翻訳本を機に依頼をいただくようになり、現在に至っています。

|

振り返ると、そのとき興味のある分野を好きなように学んでいたという感じですね。ギタンジャリさんのように目標を決めてそこに向かって…というタイプでは全然ないですが、楽しく生きています。

「どうやっていまの道に?」と聞かれれば、お金にならなくても「おもしろい」と感じたことをどんどん掘っていく、ということでしょうか。「仕事だからこれを学ばなきゃ」という義務感ではなく、自分がおもしろいと思えば、そこをどんどん掘る。そうすれば、その先で仕事に巡り会えると信じてきました。

先日も、たまたま古本屋で機械学習の本を買い、仕事での使い道はないよなぁ…と思っていましたが、ほどなくして引き受けたギタンジャリさんの本の中に、機械学習の話が出てきました。うれしい巡り合わせですね。

世の中のお母さんがハッピーになれば

社会全体の幸福度がアップする

|

子育てについては、子どものすることにあまり口を出したくない反面、完全に放ったらかすのもよくないかな、と悩むことがあります。指針にしているのは、「パーソナルコンピュータの父」と言われるアラン・ケイが提唱する「ソフトファン(受動的な楽しみ)」と「ハードファン(能動的な楽しみ)」という2つの言葉です。動画やゲームなどのソフトファンは決して悪いわけではないのですが、そればかりにならないように、絵を描いたり料理をしたり、レゴやプログラミングなどで自分で何かを作り上げていくハードファンを楽しめるような環境を整えるのが親の仕事だと思うようにしました。ハードファンであれば、学校の勉強そっちのけで取り組んでいても、問題ないとわりきっています。

そして子どもであっても、「何でもできる」という気持ちを大切にしてもらいたい。子どもは、大人に世話されたり保護されたりしているだけの存在ではないので、おかしいと感じたら大人にぶつかってほしいですね。自分の気持ちを大事にして、理屈を積み重ねて戦ってほしい。そのためには勉強が必要です。大人に抗え、そしてそのために学ぼう、と伝えたいです。

保護者、特にお母さんたちには「母親だからこうしなきゃ」ということがたくさんあるかもしれませんが、「正しい母でいよう」と思って子どもにイライラするより、自由に生きてほしいと思います。「私も正しくやっているのだからあなたも正しく生きなさい」ではなく、「私もこんな好きなことやっているんだから、あなたも好きなことをしてていいよ」というゆるいスタンスになると、自分も解放されますし、子どもの好きなことを伸ばせるのではないでしょうか。

私自身最初の子どもが生まれたばかりの頃は、好きな読書がやめられず、子育てに専心できないことに罪悪感がありました。当時よく読んでいた進化心理学の本に、「子どもの才能や人格は親の育て方よりも生まれ持ったものの影響のほうが強い」というような内容があり、「親がいろいろ手出ししても想定通りにいかなくて当たり前なんだ。焦るのはやめよう」と心が軽くなりました。

このような科学的な本を読んでいると、気持ちがラクになります。「子どもはこう育てるべし」という社会的な期待を完全に無視するわけにはいきませんが、一度その外側にある科学や歴史の視点に立つことが重要だと思います。

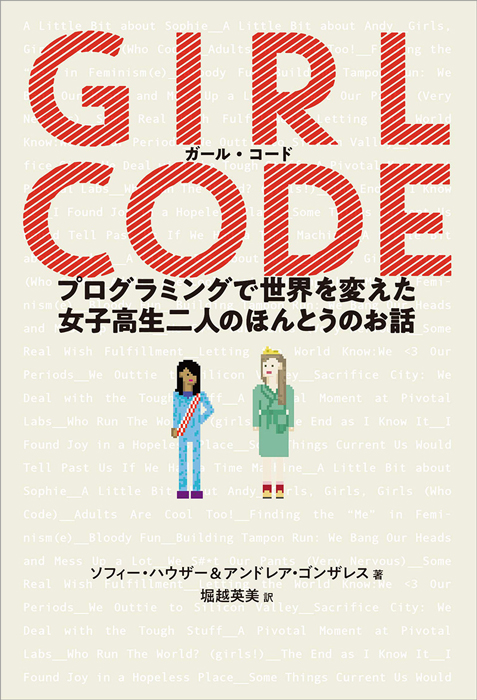

私がそうして気持ちがラクになったように、多くの女性にもラクになってもらいたい。世の中の母たちがハッピーになれば、社会全体の幸福度がアップするのでは、ということが私の心の芯にあり、そのことから今は女性をテーマにしたものが多いのですが、今後もっと幅を広げていきたいとも思っています。

著作でも翻訳でも、1冊の本を書くためにいろいろ調べて書き上げると、その後の仕事で書ける内容が段違いに広がっていきます。「こんなに書けることがあってうれしい!」と学びが積み上がった実感が得られます。やっぱり勉強が好きなんですね。

公文を続けてきたお陰で、「学びが楽しい」という気持ちのまま生きてこられました。その気持ちをこれからもずっと持ち続けていきたいですね。そして、読んだ人が「やったるで!」と自分を元気づけられるような作品を書いていきたいと思います。

関連リンク

堀越英美の仕事(Tumblr)『ギタンジャリ・ラオ STEMで未来は変えられる』詳細はこちらくもん出版

|

前編のインタビューから -女児を出産して「女の子」について考えるように |