研究者のかたわら小説家デビューし、やがて専念することに

|

目指していたとおり、スムーズに研究者生活がスタートするのですが、助教になって5~6年経った頃でしょうか。思うような研究成果が出ない……と行き詰まって、研究者としての能力に限界を感じたり、面白くないなと思ったりするようになっていきます。その時期に小説を書いたんです。もちろん、書くことは初めてでした。

研究の過程ではさまざまな実験を行いますが、実験には結構待ち時間があるんです。その待ち時間によくミステリー小説を読んでいて、あるときミステリーのトリックを思いつきました。もしかしたら自分で推理小説が書けるかもしれないと思い、大学から帰宅後、毎晩のように小説を書くようになりました。

そしてせっかくだからと、江戸川乱歩賞に応募したところ、受賞には至りませんでしたが、最終候補に残りました。そのときに担当の編集者が、「もったいないから書き続けませんか?」と言ってくれました。それが今につながっているわけです。編集者に声をかけられたことは、うれしかったというか驚きました。もし彼がそのとき声をかけてくれなければ、すんなり研究の道に戻っていたかもしれません。その後に書いた『お台場アイランドベイビー』が横溝正史ミステリ大賞を受賞し、これがデビュー作となりました。

デビュー直後は締め切りのある仕事をたくさんもらい、今も大変ですが、当時は本当に大変でした。大学に勤務しながら書ければいいと考えていましたが、次第に二足のわらじは無理だということがわかってきました。どちらかを選ばないと両方ダメになると思った結果、小説を選びました。

周囲からは「二足のわらじで頑張ってみては?」と励まされましたが、小説を書いたらそのことしか考えられないし、研究するにも研究のことを一日中考えてないと成果は出せません。二足のわらじでやっている人もいるでしょうが、自分には難しいと感じたのです。

今となっては、研究者から小説家の道を選んで、「えらいことをしてしまった」という気もします(笑)。幸いこの決断に、妻からの反対はありませんでした。また、母は文学の世界に憧れのある人でしたから、すごく喜んでいました。

「研究者」という人たちが好き。

研究者の魅力を書いていきたい

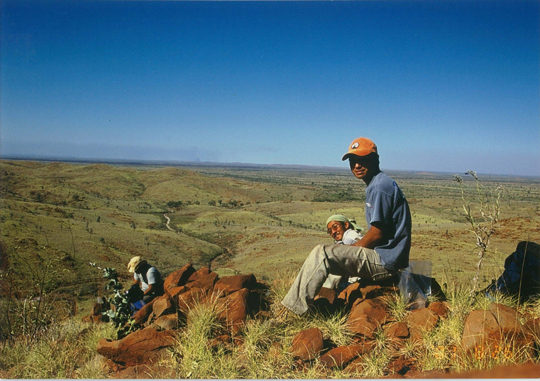

2001年 オーストラリア(ポスドク研究員時代) 2001年 オーストラリア(ポスドク研究員時代)約35億年前の岩石を採取しているところ(ご本人提供) |

私は「研究者」という人たちがすごく好きで、研究者を主人公にした小説を書きたいと思っています。特に地球科学を研究している人たちは、素朴で純粋な人が多い。社会とか世の中のことに疲れていない。本当に好きなことをしていて、それだけできれば自分は幸せだと思っていて、お金がなくても楽しそうにしている。私は今でも研究者の人たちとよく会いますが、研究の話を聞いていても気持ちがいいんです。「自分はこの世界にいてこれをやる」というのを固く守っていける職業として、世界で一番幸せな職業だと思います。

『月まで三キロ』には、特に今まで科学とは無縁だった人が、科学系の話題と触れ合った時に何が起こるか、ということを書きました。科学の世界を伝えたいという気持ちがあるわけではありませんが、科学は本当に面白いと思っていますし、それを研究している人たちの魅力を伝えたいです。

今後は、ごく普通の人々と科学との出会いのような人間ドラマ的な作品、あとはデビュー作のようにスケール感があってSFやミステリーの部分がある作品と、両方書いていきたいと思っています。

作品を書くにあたって意識していることは2つあります。私はエンターテイメントを書いていますが、面白くてためになるのが究極のエンタメだと思っているので、それをいかに自然にやるかということが1つです。面白くて読んでいたらためになっていた、というのが理想です。

もう1つは、自分の親や子どもに読ませても恥ずかしくないものを書くことです。最近は、刺激的な内容や、怖いもの見たさで読ませる本などが売れていますが、そういうものとは違う方向をめざしています。

どんなものを書くか、編集者と喋っているときは、とても楽しくて、ものすごい傑作ができそうな予感がするのです。でも実際机に向かうと一文字も書けないこともあります。どう物語にするか……と途方に暮れてしまうこともあります。でも、時間をかけながらいろいろな情報に触れてネチネチと考えるうちに、何かがつながる瞬間があります。このことはどんな分野でもきっと同じで、数学の問題を解いていても、そういう瞬間がいずれ訪れるだろうと思うことが大切。そうでないと考え続けられません。

たくさん絵を描き、たくさん字を書こう

新田次郎文学賞 受賞作『月まで三キロ』 新田次郎文学賞 受賞作『月まで三キロ』 |

夢を実現するために、ある程度まで勉強していても、うまくいくことはなく、たいていは行き詰まってしまいます。そこでやめるかやめないかは、「ちょっと頑張って、ちょっと辛抱して、勉強したらわかるんだ」という成功体験が積み重なっているかどうかだと思います。大きな問題はいきなりやると難しいので、小さなそういう経験がたくさんあるほうが強いのではないでしょうか。大学時代の公文式教室でのアルバイト経験からも、そういう経験のない子は途中で投げ出してしまう傾向にあると感じました。「やればできる」という成功体験がすべてだと思います。

「夢がない」とか「好きなことがない」という子は、途中で考えたり調べたりすることをやめているのではないでしょうか。「何か引っかかる」ことがあったら、それを捕まえて一歩先に進んでみる。進むためには「本を読む」など基礎的なトレーニングが必要です。「本を読める力」がないと、なかなか世界は広がっていきません。

家庭の中にたくさん本があるのはきっかけになりますし、その中に難しそうな本があるといいと思います。私もそうでしたが、「ここに自分のまったく知らない世界のことが書いてあるようだ」と思うと、読めるようになりたいと思いませんか。

私には就学前の二人の息子がいますが、彼らがつまずいた時に、どんな方法ならわかるか付き合ってあげたいと思います。私が小6の頃、受験勉強をしていたとき、算数の問題を父親にみてもらっていました。父は算数の問題を、数直線にするなど、たくさん絵にして説明してくれました。よくできる子はそれを頭の中でやっているのです。でも算数が得意ではない子は、視覚的にイメージしないと難しい。そして描いてもらうだけではなく、自分で描く。それが私には良かったので、自分の子どもにも、たくさん絵を描き、たくさん字を書くことを勧めたいです。

昨今では、大学でも「わかるように教えて欲しい」という学生が多いようです。それまでの学校教育とは違い、大学の授業というのは難解で、自らそれを解いていくものですが、学生は自分で「わかるための努力」をあまりしません。教えてもらうことも大事ですが、手を動かして自分で考えることも大事です。公文式学習もそうですが、手を動かし考えることを続けていれば、いずれ「あっ!」と思う瞬間が来る。ぜひ大人も子どももそんな体験を積み重ねてみてほしいと思います。

|

前編のインタビューから -宇宙や科学への関心が芽生えた家庭環境 |