浮世絵は美術館で鑑賞するもので、江戸時代に描かれた世界的に有名な芸術作品だというのが、現代における浮世絵に対する一般的な認識でしょう。もちろんその認識にも間違いはないのですが、それは幕末以降に浮世絵を「発見」した西洋人による評価にはじまった見方であり、浮世絵のもつ一側面に過ぎません。

![今様見立士農工商 商人(一部)三代歌川豊国(歌川国貞)1857年[安政4]年](https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/wp/wp-content/uploads/2022/09/vol457_img01.jpg) 今様見立士農工商 商人(一部) 今様見立士農工商 商人(一部)三代歌川豊国(歌川国貞)1857年[安政4]年 |

こちらの浮世絵を見てください。これは江戸の庶民向け書店である絵草紙屋の店頭を描いたものですが、母親におんぶされている子どもが、買ってもらった浮世絵を丸めて握っている様子が描かれています。江戸の人々にとっての浮世絵は、「かけ蕎麦一杯」ともいわれる手ごろな値段で購入でき、大人も子どもも楽しんでいたものだったのです。ちなみに店頭幕に染め抜かれた「東錦絵」とは、江戸で制作される多色摺りの浮世絵版画のこと。絵草紙屋の看板商品だったのでしょう。

浮世絵に描かれるテーマは、多くの人がイメージするであろう、役者絵や美人画、風景画だけでなく、病気の治し方から流行ファッションの紹介、政治経済や時事問題、面白おかしいマンガ、そして子ども向けの昔話や紙工作まで多種多様でした。浮世絵を「さまざまなテーマを扱う、大量生産・大量販売される安価な印刷物」と考えると、現代の雑誌のような存在だったと考えるとよいのかもしれません(注1)。

注1:「浮世絵」は江戸時代に当時の風俗を題材として描かれた絵の総称です。この記事では一般的に「浮世絵」という際に多くの人が思い浮かべるであろう「錦絵」(=多色摺りの木版画)を題材にしていますが、絵師が筆で直接描く(=肉筆)の浮世絵もあり、かの有名な菱川師宣の「見返り美人」などは肉筆の浮世絵です。

この夏、KUMONが所蔵する浮世絵を公開している「くもん子ども浮世絵ミュージアム」に「つくってみよう!遊べる浮世絵」というコーナーが新設されました。ここでは、江戸の子どもたちが楽しんだ浮世絵=「おもちゃ絵」を実際に遊ぶことができるよう、浮世絵の印刷データが無料でダウンロードでき、また動画で遊び方を紹介しています(注2)。「おもちゃ絵」は子どもが手に取り、切り貼りをして遊ぶものであるが故に、きれいな形で現存しているものは多くなく、貴重なものです。

ここではその中から2つほど、「遊べる浮世絵」をご紹介します。ぜひみなさんも江戸の子どもの気分になって、遊んでみませんか?

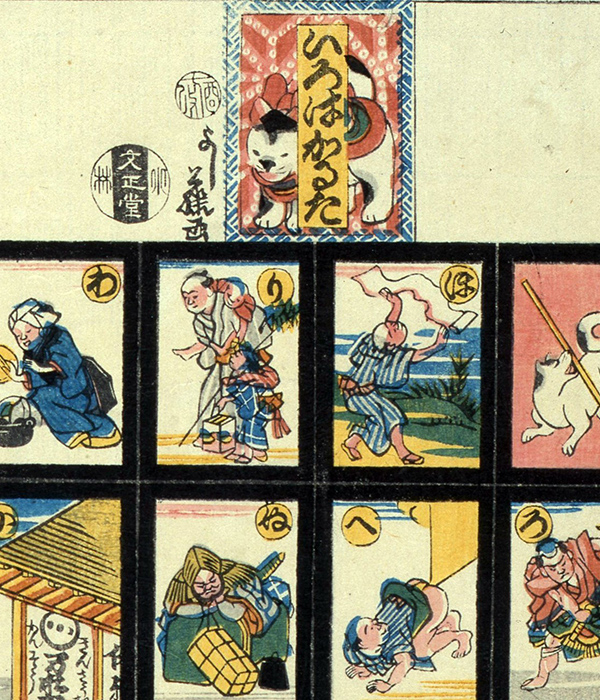

![新板(しんぱん)仕立(したて)かざぐるま(一英斎艶長 1861-65年[文久-元治]頃)](https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/wp/wp-content/uploads/2022/09/vol457_img02.jpg) |

大小3つの風車を作ることができる浮世絵です。カラフルな六角形を3つ切り抜き、色の境目にそって切り込みを入れて羽をつくり、その羽の先を竹ひごや割りばしのような棒に留めれば完成です。

このようなおもちゃ絵からは、「子どもに楽しんでほしい!喜ばせたい!」という絵師のこだわりやサービス精神が伝わってくるものが多くあります。このおもちゃ絵でも、風車の羽の部分に、羽子板やでんでん太鼓、ミミズクやネズミの人形など、子どもが喜びそうなおもちゃが小さくたくさん描き込まれているのですが、子どもの喜ぶ顔を思い浮かべながらこの可愛いおもちゃの絵を描いていたのだろうか、などと絵師の気持ちを想像してみると、とてもあたたかな気持ちになります。

![莟(つぼみ)花(ばな)江戸子(えどっこ)数語録(すごろく)(歌川国芳 1856[安政3]年)](https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/wp/wp-content/uploads/2022/09/vol457_img03.jpg) |

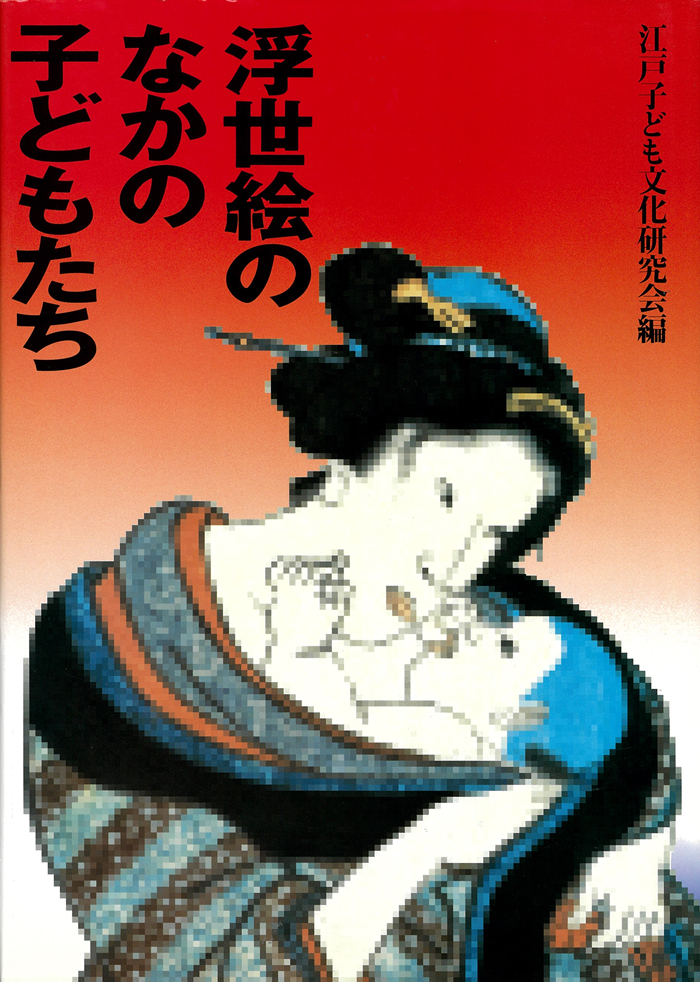

こちらの浮世絵は、イタズラのような、大人に怒られそうな遊びばかりを集めた双六です。各コマは「いねむり」「らんか渡」(橋の欄干の上を歩く)、「木のぼり」(絵ではなんと鳥居をよじ登っています)、「あかりけし」(店頭の提灯の火を消す)などの遊びが割り振られており、サイコロの出目が悪いと「しつけ」のコマで親にお灸をすえられたり、「勘当」のコマでしばらく足止めされることも!

このようなテーマの作品が有名絵師によって描かれ、幕府の許可を得て出版されていた(=浮世絵は商品ですから、一定数売れる見込みがあるものしか制作されません)ということは、江戸の社会が子どものイタズラに対して、それだけ寛容だったという見方ができるでしょうし、江戸時代の子ども観を垣間見ることができます。

また各コマに描かれたイタズラの中には、現代社会の価値観では決して許されないイジメのようなものもあります。そんなところから時代による価値観の変化について、家族で話題にしていただくのもよいかもしれません。

注2:「つくってみよう!遊べる浮世絵」で公開をしている動画は、2021年に横須賀美術館にて開催された展覧会「くもんの子ども浮世絵コレクション 遊べる浮世絵」の関連事業として製作・公開されたものを、展覧会終了後、関係者のみなさまのご厚意により公文教育研究会にお譲りいただいたものです。

公文教育研究会は1986年より浮世絵の収集と研究をはじめました。今では美術関係者のみならず、歴史学や教育学、心理学など幅広いフィールドにおいても知られるようになった「くもん子ども浮世絵コレクション」ですが、「なぜKUMONが浮世絵を?」と尋ねられることも多くあります。

実は、この浮世絵収集の背景には、当時の社長であった故・公文毅の強い思いがあったのです。

1986年当時の日本は、のちにバブル景気と呼ばれることとなる好景気の入り口にありました。社会経済活動がますます活況を呈する一方で、非行や家庭内暴力、いじめが社会問題になるなど、子どもをめぐる環境は危機的状況にあり、またこの3年前に発売された「ファミコン」に象徴されるように、子どもたちの遊びや生活など、行動様式も大きく変わろうとしていました。

|

自身が公文式の第一号学習者である公文毅は、人の成長における公文式学習の価値の大きさに強い確信を持つ一方で、自分たちの活動が影響を与えている「子ども」とは、そもそもどんな存在なのかということに強い関心を持っていました。そして、これまで以上に大きな変化を迎えるであろう21世紀の社会にむけ、広く社会や文化との関わりにおける子ども・子ども文化を調査研究し、再検討することが、子どもをめぐる社会的問題の解決の一助となり、ひいては平和な社会の構築に貢献できるのではないかと考えたのです。そんな公文毅の思いからKUMONがはじめた研究活動のひとつが、この「浮世絵を通じての子ども文化研究」でした。

その研究成果をまとめた初めての書籍である『浮世絵のなかの子どもたち』(江戸子ども文化研究会編、くもん出版、1993年)の巻頭で、公文毅は次のように述べています。

子どもや親子の様子が描かれた浮世絵から、子ども向けの物語本や学習教材にいたるまで、網羅的に「子ども文化研究史料」として捉えて、収集したそのコレクションは、現在、浮世絵1800点を含む3200点を数え、近世以降の子ども文化や教育、子育てを知ることができる、他にはない大変ユニークかつ貴重な史料群となりました。

現在はインターネット上で全史料情報を公開している他、展覧会への貸出やテレビ・出版物への画像提供、そして美術史や教育史他、さまざまな分野の研究や教科書の制作など、教育目的利用への画像無料提供を通じて、その成果を社会に還元しています。

関連リンク くもん子ども浮世絵ミュージアム 公文教育研究会 子ども文化史料 閲覧データベース(立命館大学アート・リサーチセンター内) 往来物研究家 小泉吉永先生|KUMON now! スペシャルインタビュー 國學院大學文学部教授 藤澤紫先生|KUMON now! スペシャルインタビュー 日本文化、デジタル・アーカイブ学研究者 赤間亮先生|KUMON now! スペシャルインタビュー 武蔵大学名誉教授 小山ブリジット先生|KUMON now! スペシャルインタビュー 浮世絵に描かれた江戸時代のくらし|KUMON now! KUMONレポート ~KUMONの子ども文化史料~|KUMON now!