切って遊ぶ、浮世絵かるた

かるたはポルトガル語でカードを意味する「カルタ」が語源です。日本では平安時代より、多数のハマグリの貝殻の中から、対となるペアの貝殻を見つける「貝合せ」という遊技がありましたが、16世紀後半にポルトガルからトランプの形式の遊技が伝わり、日本でもその形式を取り入れた長方形の紙のカードを使ったかるたがつくられるようになりました。かるたは、江戸時代には子どもたちにも人気の遊びとなりました。

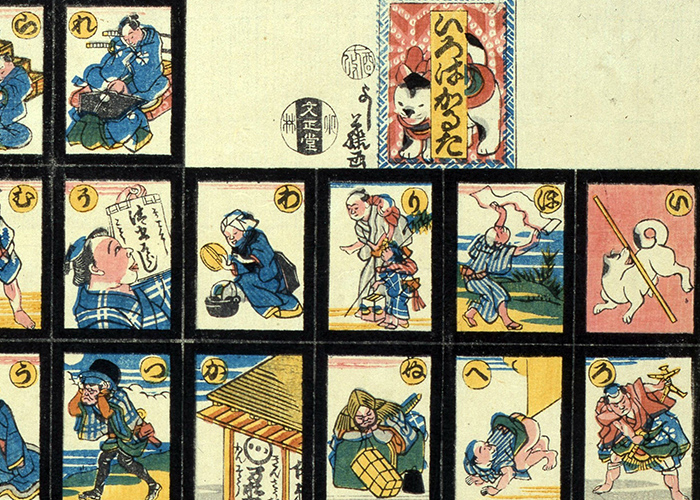

それでは、絵をご覧ください。これは江戸時代末期につくられた「いろはかるた」という浮世絵の一部分です。描いたのは、子ども向けの浮世絵「おもちゃ絵」を数多く手がけた、「おもちゃ芳藤」こと、歌川芳藤。

この浮世絵は、補強用の紙を裏に貼って切り離すと、かるたの絵札になります。現代では、浮世絵は額に入れて鑑賞する美術品というイメージを持たれていますが、江戸時代にはこのような子どもが遊びに用いる浮世絵「おもちゃ絵」が多くつくられました。子どもたちは浮世絵を自分で切り貼りして、できあがった作品で遊びました。このような「おもちゃ絵」は値段も安く、庶民の子どもがお小遣いで買うことができるものだったようです。

では、あらためて浮世絵を見てみましょう。いろはかるたとは、「いろは歌」48文字を頭字とする、ことわざや教訓を使ったかるたです。

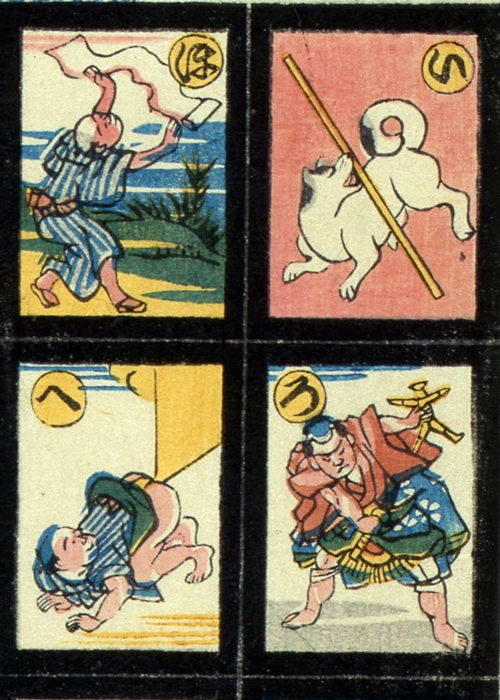

最初は「い」の札ですが、この絵は分かりやすいですね。ことわざは「犬も歩けば棒に当たる」です。江戸ではこの札にちなみ、いろはかるたは「犬棒かるた」とも呼ばれました。ちなみに、江戸と上方(京都を中心とした地域)では読み札の文句はかなり違っており、上方の「い」の札は「一寸先 闇の世」ということわざです。

次の「ろ」の札、これは「論より証拠」ということわざの絵札なのですが、着物の裾をからげたお侍さんが、人形を掲げてポーズを決めています。これはお家騒動を扱った歌舞伎で、側室が正室を呪い、藁人形に釘を打ったこと(証拠)が発覚する場面を描いたものです。

そして「ろ」の左となりにある「へ」の札は、たいへんコミカルな絵札です。このことわざは、「屁をひって尻すぼめ」です。一度やってしまったことは取り返しがつかず、過ちのあとで取りつくろうことを意味します。

- 「い」 犬も歩けば棒にあたる

「は」 花より団子

「ほ」 骨折り損のくたびれ儲け

「と」 年寄りの冷や水 - 「ろ」 論より証拠

「に」 憎まれっ子世にはばかる

「へ」 屁をひって尻すぼめ

「ち」 ちりも積もれば山となる

「い」 犬も歩けば棒にあたる

「ろ」 論より証拠

「は」 花より団子

「に」 憎まれっ子世にはばかる

「ほ」 骨折り損のくたびれ儲け

「へ」 屁をひって尻すぼめ

「と」 年寄りの冷や水

「ち」 ちりも積もれば山となる

このように印象深い絵柄でことわざを覚え、さらに、リズミカルなことわざと一緒に絵札のいろは文字を覚えることができます。このいろはかるたの浮世絵、子どもたちが遊びながら様々な知識や教訓などを習得するのに一役かっていたのかもしれません。

江戸時代にはこのほかにも、老若男女、身分に関係なく楽しめる様々な種類のかるたがありました。いろはかるたとならび、子どもたちに人気だったのは「歌かるた」です。

歌かるたは、和歌の上の句と下の句を対になった二枚貝に分けて書き、これを合わせて遊ぶ「貝おおい」がその始まりと言われています。歌かるたには、様々な和歌が使われましたが、江戸時代初期には「百人一首」を使ったものが好まれるようになりました。江戸時代後期には、歌川広重や葛飾北斎らの有名な浮世絵師も歌かるたを手掛け、人々の「知」と「遊び」に寄与するものとなりました。

こちらの絵をご覧ください。これは「風流おさなあそび(女の子)」という浮世絵の一部分です。

この浮世絵には12種類もの女の子の遊びが描かれているのですが、歌かるたを楽しむ様子も描かれています。年長者が読む札に合う絵札を4人の女の子が探しています。身を乗り出して一番に取ろうとかまえるポーズや表情からは、子どもたちが夢中になっている様子が伝わってきますね。

正月の遊びとして古くから親しまれてきたかるた。現在では、バラエティに富んだ色々な種類のかるたがあります。 小さいお子さんには、最初は少ない枚数から始めたり、知っている文字や自分の名前の文字をつかったり、わかりやすい絵札だけ並べたりしながら一緒に遊ぶのもおすすめです。

かるたを囲みながら、見て、読んで、触って、絵札について会話が広がり、楽しい団らんの時間がすごせそうです。

※記事内で掲載している画像は全て公文教育研究会所蔵の史料です。

「くもん子ども浮世絵ミュージアム」リニューアル!

2024年12月、WEBサイト「くもん子ども浮世絵ミュージアム」がリニューアルしました。

このサイトではKUMONが所蔵する子ども浮世絵や書籍など、約1,800点の史料を公開しています。

日常生活や季節の行事の中で遊ぶ子どもの姿や、子どもをめぐる愛情豊かな場面、甲斐甲斐しく子どもの世話をする母親の姿など、子どもたちが家族や地域の大人たちに大切に育てられ、成長していった様子が生き生きと描かれた作品を自由に閲覧することができます。

そして、子どもたちが浮世絵について楽しく学び、遊ぶことができるコーナーも充実しており、子どもの冬休みの自由課題にもぴったりです。

また、2025年版「くもん浮世絵カレンダー」もダウンロードできます。

ぜひ、下記の関連リンクから、新しくなった「くもん子ども浮世絵ミュージアム」を訪れてみてください。

関連リンク くもん子ども浮世絵ミュージアム 歌川芳藤「いろはかるた」|くもん子ども浮世絵ミュージアム 歌川広重「風流おさなあそび(女の子)」|くもん子ども浮世絵ミュージアム