蒐集した“古典籍”は1万点以上

生きるヒントを江戸時代から学び伝える

|

私は、江戸時代以前の読み書きの教科書である「往来物」や寺子屋などの庶民教育、庶民文化の研究者として、大学で江戸時代の人間教育を教えたり、江戸時代に関する史料出版や執筆・講演活動をしたりしています。

近年注力しているのが、蒐集した“古典籍”(明治期以前に書写または印刷された文献類)のデジタル化です。データはホームページ「往来物倶楽部デジタルアーカイブス」で販売していますが、最大の目的は、貴重な資料を後世へ伝えるためです。蒐集史料には現存唯一のものもあり、何かで消失してしまうともう手に入りません。そこで、国文学研究資料館に無償で寄贈しています。デジタル化の目標は1万点で、現在4,000点ほど実現できました。70歳までには達成したいと思っています。

そのほか、貴重な往来物を多数所蔵する広島県三次市立図書館では、貴重書のデジタル化をお手伝いしたご縁で、3年前に一般向けのネット講座「おとなの寺子屋」を立ち上げました。埼玉県の拙宅と、図書館の専用パソコンをオンラインでつなぎ、三次市重要文化財の往来本(往来物。読み書き教科書)などを学ぶ講座です。データを瞬時に画面共有できて、しかもきれいで拡大も自在。原本を回覧するよりも効率がよく、ICT教育の良さを実感しています。受講生が図書館に集まる形式のため、今年度はコロナ禍の影響で休講中ですが、こうした遠隔教育は公立図書館では先駆的な取り組みだと思います。

また、関東を中心に「江戸樂舎」の各種講座を主宰しています。江戸時代の庶民教育や生活文化などに関する座学の講座である「聴いて楽しむ」、江戸時代の古典籍を読み解く「読んで楽しむ」、江戸を体感する史跡巡りの「歩いて楽しむ」という、3つのメニューを用意しています。

このうち「歩いて楽しむ」は、『江戸名所図会』の風景を現在の風景と対比しながら歩いたり、著名人のお墓巡りをしながらその人の生き方を学んだり、書物と現場を結びつけ、より深く江戸を楽しめる講座です。これらは単発での参加も可能ですが、会員になっていただければ、インターネットでの講座も視聴できるので、興味のある方はぜひホームページをのぞいてみてください。

私がこうした活動を続けているのは、江戸時代の文献には、人として大切なことがたくさん書かれ、学ぶべきことが多いと痛感しているからです。知的好奇心だけでなく、生きるためのヒントやメッセージを江戸から学んで多くの人に伝えたいと思っています。

寺子屋と公文式に共通する「自学自習」

|

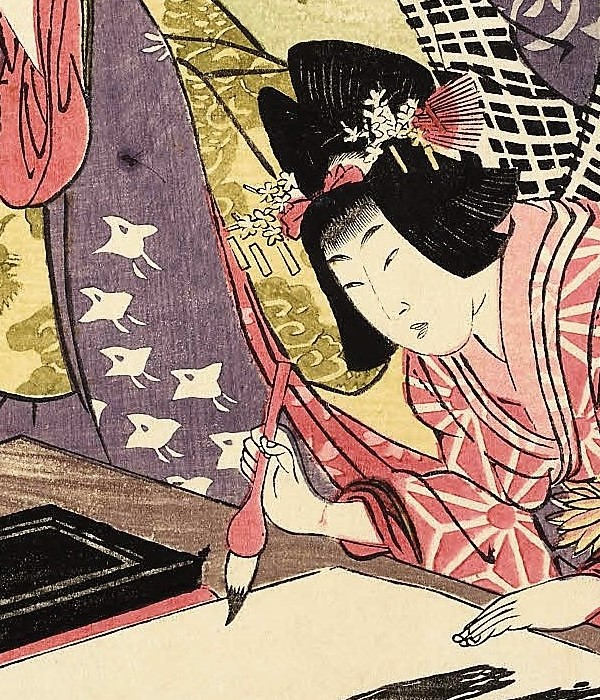

公文でも浮世絵などのコレクションと研究を続けてこられていますよね。私と公文との最初の接点は、私が出版社勤務時代に浮世絵の写真拝借に伺ったことでした。以前から浮世絵の展示会などにも足を運んでいたので、貴重な史料をたくさん集められていることは知っていましたが、仕事でお付き合いするようになり、あらためて、その幅広さに大きな驚きと興味を持ち、敬意を抱きました。以降、公文で図録を出す際にお手伝いをするなど、私が出版社を辞め独立した後もお付き合いが続いています。

公文式の学習は、子どもの進度に合わせて教材を与え、それぞれが無理なく自分のペースで進めていく「自学自習」ときいています。この学習形式は、江戸時代の寺子屋とほぼ同じで、「現代の寺子屋」と称されているゆえんだと感じます。

ただ、江戸時代の寺子屋は、公文式のような多段階の教材に分かれていたわけではなく、子どもの能力や環境に応じて、教材を選んだり、教材を分割したりして教えていました。そこが似て非なる点で、逆にいえば、そのきめ細かいカリキュラムが、公文式独自のノウハウだと思います。

江戸時代の教育を知れば知るほど、現代の私たちが学ぶべきものは多いと感じています。たとえば天保10年(1839年)に書かれた『養育往来』には、「子育ての失敗はすべて親の責任」「まずは親の姿勢を正すべし」などとあります。江戸時代の親は、子に多くのことを教えず、「うそはついてはいけない」など、人として大事なことだけを教えていました。いまの親や教師があれこれ教える反面、人として大切なことをきちんと学んでいるのか気がかりです。

学んだことを消化する前に、また別の情報が入ってきてそれを処理していくことの繰り返しも、本当に学びが深く身についているのか心配です。広く浅くは大事ですが、好きな分野でよいので、「ひとつのこと」をとことん掘り下げ、「それは何なのか」を突き詰めていく作業も大事です。心の底まで理解し消化することが、生きる力になると思います。

高校時代、古典の先生との出会いで「学びを味わう」楽しさを知る

|

私自身は子ども時代、鼓笛隊や草野球、ソフトボールなど誘われるままにやりましたが、夢中になれず、活躍することもありませんでした。忘れ物はクラスで一番多く、勉強もできるほうではありませんでした。ただ、絵を描くのは好きで、図工だけは得意でした。

そんな私が「努力すればできるようになるんだ」と自信がついたのは、小6の頃です。当時、社会科に興味を持ち、親が揃えた分厚い百科事典を学校に持ち込んで授業を受けていたら、自然と成績が上がりました。中学に入ると、スタートラインが全員一緒の英語を頑張って勉強し、その頃からほかの教科も少しずつ得意になっていきました。

高校は地元の公立高校を希望していましたが、補欠合格した私立の巣鴨高校へ入学しました。入学早々「(受験まで)あと1000日」と言われ、部活にも入らず、大学受験に向けてひたすら努力しました。一方で、中学時代から鉄道写真を撮ることに夢中になり、高校入学後も、夜行列車の一人旅でさまざまな場所に行きました。

いまでは考えられませんが、貨物列車を引く電気機関車の助手席に乗せてもらったりしたこともあります。また、深夜の貨物列車を撮影しようと駅構内に三脚を立て、時々、鉄道員や運転手の控え室に行って質問したこともありました。好きなことには臆せずできたのでしょうね。大人たちも、子どもをむげにあしらわない、ぬくもりのある、おおらかな時代でした。

高校時代に好きになったのが漢文や古文です。漢文と古文は「誰にも負けたくない」と思って一生懸命勉強しました。とくに古文の先生が希望者に実施した放課後の特別講習では「方丈記」や「伊勢物語」などを読み、古典の味わい方を学びました。古文の先生は、第一志望の早稲田大学出身で、クラスメートとともに早稲田祭にも連れて行ってくれました。こんなわけで、受験は早稲田大学に絞って4学部(ほかに滑り止めとして他大学2学部)受験し合格したひとつの政治経済学部に進みました。

しかし「学部はどれでもよく、とにかく早稲田」という思いで受験したので、とくに政治経済に関心があったわけでもなく、将来に対する確固たる夢や志もありませんでした。ところが、大学時代に親の影響で地域のボランティア活動や中学生に勉強を教えたりするうちに、「教師になりたい」という夢が芽生えました。巣鴨高校時代の先生方との交流も続き、「すばらしい先生方に恵まれていた」と気づいたことも影響しています。教職課程を学んで社会科教師を目指し、就職活動は一切しませんでした。

関連リンク 小泉吉永ホームページ往来物倶楽部江戸樂舎三次市立図書館発「おとなの寺子屋―ネットで学ぶ往来本―」小泉吉永著『心教を以て尚と為す─江戸に学ぶ「人間教育」の知恵─』(敬文舎)

|

後編のインタビューから -人生を変えた出合いとは? |