書初めの起源は平安時代

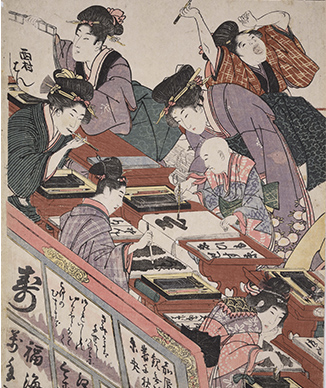

こちらの浮世絵をごらんください。これは新年最初の寺子屋での学習の風景を描いたものです。部屋の壁に並ぶ名札を続けて読むと「てらこ吉書はじめけいこの図」という作品タイトルになるという、しゃれた仕掛けになっています。

タイトルに「吉書はじめ」とありますが、吉書始めとは平安時代に行われていた「吉書奏」という宮中儀式がその起源とされています。その後の武家政権下で「吉書始」として慣例化、江戸時代になると、新年におめでたい詩歌や言葉を書く風習(=吉書はじめ)として一般庶民の中に広がりました。

これが現代の私たちが書初めと呼ぶ風習につながります。

浮世絵の左下に立てられている衝立には、当時、書初めの題材として書かれることが多かった詩歌や言葉が貼られています。衝立の上段の真ん中、「寿」の文字の右隣にあるのは、現代では日本の国歌として知られている「きみがよ」。

もともとは『古今和歌集』に収められていた和歌でしたが、江戸時代には書初めの題材として好んで書かれる定番の詩歌となっていたそうです。

さて、上にご紹介した書初めの起源についてのエピソードですが、注目したいのは、ごく一部の上流階級の人々が行っていた儀式を起源とする「吉書奏」が、江戸時代には形を変えて、庶民が通う寺子屋でも行われるようになっていたという事実です。

日本語で著された最古の書物である『古事記』が成立したのは、奈良に都が置かれた8世紀のこと。それから3世紀が経ち「吉書奏」が始まった平安時代、文字の読み書きをすることができたのは、貴族や僧侶などごく限られた人々だけでした。

しかし浮世絵が盛んにつくられるようになった18世紀の江戸時代には、寺子屋での学びなどを通じ、一般庶民も文字の読み書きができるようになっていました。浮世絵や庶民向けの書籍が盛んにつくられ、寺子屋の数も急増した江戸後期の日本は、まさに「文字文化」の社会だったのです。

看板に見る江戸の文字文化

次にご紹介する浮世絵は、江戸時代に浮世絵を制作・販売していた版元、魚栄の店先を描いたものです。版元とは、現代で言うところの出版社のようなもの。書籍も浮世絵も、木を彫ってつくった版を用いて印刷するという工程は共通していましたから、どちらも同じ店先で売られていたのです。

※クリックで全体を拡大表示

この浮世絵で注目していただきたいのは画面右、店先の“のれん”です。のれんの中央には大きく「東錦絵」と染め抜かれています。

「東」=江戸で生まれた、「錦」のようにカラフルな「絵」、ということで、東錦絵とは江戸で生まれた多色摺浮世絵を指す言葉。

そして左右の小さめの文字は、この店で扱う書籍のジャンルを示し、店の中の細かい文字は具体的な商品名です。

さらに店の中には、かのゴッホが模写したことでも有名な歌川広重による「名所江戸百景」や、この絵を描いた絵師、三代歌川豊国自身による「源氏後集余情」など、この魚栄が制作・販売をしていた浮世絵シリーズの名前を確認することができます。

江戸の町並みや商店の様子は浮世絵や本の挿絵などで多く描かれており、現代にその様子を伝えてくれます。それらを見ていると、江戸の町には大きな商店から屋台まで、店名や扱う商品を文字で記した看板や行灯が実に多いことに気づきます。

そして『東海道中膝栗毛』や『南総里見八犬伝』のような娯楽小説がベストセラーとなり、人々に親しまれていた※2ということは、江戸で生活する人々がそれらの文字を読むことができたということです。

この浮世絵が描かれたのは、2度の黒船来航を機に日本社会が大きく揺れていた1857年。海外に目を向けると、イギリスでは産業革命の真っただ中、数年後にはアメリカ南北戦争やフランス革命が始まるという時代にあたります。

当時の識字率を正確に推計することは非常に難しく、海外との単純な比較をすることはできません。また日本国内においても地域差や性差が大きいことも事実です。

しかし一般大衆にここまで文字に親しむ文化が浸透していた日本の教育レベルが、総じて世界と比べても高いレベルにあったことは間違いなく、その教育レベルの高さが、明治以降の急速に進む日本の近代化を支えたと言われています。

現代は文字が読めるのが当たり前とされている時代です。しかし「もし文字の読み書きができなかったら」と想像してみると、私たちの社会や生活が、いかに文字によって支えられているかがよく分かります。

そしてそれは、長い歴史の中で先人たちがつくり上げ、伝承し、そして現代の私たちの社会を支える大切な文化です。

たかが書初め、されど書初め。単なる冬休みの宿題としてではなく、この記事でご紹介したような歴史を今に伝える風習として見てみると、子どもさんの書く書初めも、また違って見えるかもしれません。

注釈

※2:絵草紙屋で売っている新品の本は比較的高価なので、多くの庶民は貸本屋を通じて本を読んでいたそうです。