一番大変で一番楽しい「コンテ」作成

現在私が抱えている連載のひとつは、月刊漫画で、1回につき30ページを描いています。かつては手描きでしたが、現在はすべてデジタル。つまりパソコンやタブレットを使って描いています。具体的にどうやって進めているか、漫画ができるまでを簡単に紹介したいと思います。

まず、担当編集者との打ち合わせをして、その後「コンテ」を作成します。コンテというのは、全体の構成を考えた設計図のようなものです。以前はB4判の紙を32分割して一枠を1ページとし、「このあたりをクライマックスにして、この辺でこの人を登場させよう」というように、おおまかな流れを考えていきました。

今はそれをパソコンやタブレット上で行っています。画面上に、紙と同じように32分割したスペースをつくって同様に考えていくのです。細かい字を書いても拡大できるのがデジタルのいいところですね。ゼロから話を作るこの工程が一番つらいのですが、一番楽しくもあります。設計図がしっかりしていないと、その後が成り立ちませんからとても大切な工程です。

次に「ネーム」をつくります。皆さんが雑誌で見るようなサイズで全ページざっくり描いて、それを編集者に確認してもらいます。それがOKになったら、「下描き」、「ペン入れ」と進み、「背景」を描きます。以前はこの背景は全てアシスタントさんにお願いしていましたが、今はデジタル化が進み、漫画制作用ソフトも充実しているので、それを使って私が描くことが多くなってきました。

最後に洋服などにスクリーントーンをのせて仕上げます。アナログの時代は、スクリーントーンを切って貼って、という細かい作業が必要でしたが、これもデジタルでできるので、随分効率的になりました。30ページだと、以上の作業は大体10日ほどかけて行います。

そのほか隔月連載で調理家電漫画も描いています。調理家電を使って私が考えたレシピで料理を仕上げるまでを漫画化したものなのですが、料理を含め何かをつくるのが好きな私にとっては趣味を兼ねたとても楽しい仕事です。つくった料理をブログにあげていたことが編集者の目に止まってスタートしました。

また、大学のマンガ学科で漫画の描き方を教えています。課題を添削して成績もつけるのでなかなか大変ではありますが、楽しいです。デジタルに慣れている学生たちですが、漫画作成の工程については、先ほどお伝えしたようなアナログでのやりかたから教えています。基礎や基本を大切に、という学校の方針もありますし、私もそう思っています。

秋には浅草で個展開催の予定があるので、その準備も始めています。その他にもスポーツボランティアに参加したり、観光ガイドの勉強をしたり、野菜を育てたりと結構いろんなことをしています。

在ラオス時代に少女漫画に没頭

私がラオスに住んでいた6~7歳ごろには「漫画家になりたい」と周囲に伝えていたようです。父が外交官だったため、私はフランス・パリで生まれ、2年後には米国・ボストンへ。その後、ラオスに住みました。そのラオス時代、父が毎月バンコクに出張し、現地の日系デパートで『なかよし』『マーガレット』などの少女漫画を買ってきてくれたことが、マンガとの付き合いの始まりです。父もマンガ好きだったんですよ。

小3で帰国して、中2でまたパリへ。ようやくフランス語に慣れてきたと思ったら1年後くらいに今度は米国・サンフランシスコへ。高2の冬に帰国して帰国子女として転入した高校を卒業し、上智大学へ進みました。

2~3年海外で暮らして、しばらく日本で生活し、また2~3年海外暮らし…という生活を「うらやましい」と思う人もいるかもしれません。しかし、大人ならまだしも、子どもにとっては決して楽しいとはいえませんでした。言葉の問題もありますし、友人ができたと思ったらまた転校しなくてはならなかったからです。でも、結果的には、そうして各国で文化や歴史に触れたことが、いまの仕事にいい影響を与えていると思います。

そうしたことも含め、私は父の影響をとても大きく受けて育ったとの自覚があります。父は美術品が好きで、赴任する先々で私たちを美術館や博物館につれだしてくれました。とくにフランスが大好きな父は、フランス語も堪能。日本での勤務中はアテネ・フランセなどに通い、さらにフランス語を磨くなど勉強熱心でもありました。

父は自分で絵も描いていましたが、母も絵を描いたり陶芸をやったり芸術に親しんでいましたね。母のデッサン教室には私もついていき、創作活動を間近に見ていたことも、いまの私に影響を与えていると思います。私も外遊びをするよりも、自宅でよく絵を描いている子どもでした。

仏語検定合格を目指し公文式フランス語通信学習を受講

父のフランス好き、フランス語好きとは対照的に、かつての私はフランス語が好きになれませんでした。というのは、フランスに暮らした当時、「フランス人は英語で話しかけても相手にしてくれない」と感じることが多く、話すことも苦手になってしまったんです。言語に関しては、私は文法から習得するタイプだったこともあり、おしゃべりもあまりできませんでした。

でも兄弟たちは、話して言語を習得するタイプだったので、わりとなじんでいました。フランスにいた頃はフランス人の先生にフランス語を教えてもらっていたのです が、私はよく理解できなくて、生活できる程度でいいや、と熱心でもありませんでした。

そんな感じで、大人になってからはフランス語から遠ざかっていたのですが、あるきっかけで、また勉強を始めることにしました。今から5年ほど前、友人から英語の勉強に誘われて、一緒にTOEICを受けたことがあり、その会場で受け取った語学関連のチラシの中にフランス語検定の案内があったんです。

そのとき初めて、フランス語に検定があることを知りました。私は運転免許どころか何の資格も持っていなかったため、何かほしいな、これいいな、と思って受けることにしたんです。独学で準2級までは進みましたが、どうしても次のレベルである2級に届きませんでした。仏語検定試験は年に2回あり、私はそれまで6回受けていました。つまり3年やってもダメだったんです。

あきらめかけていたときに、これまた友人から皇居周りを走りながらガイドをする活動に誘われ、英語で活動をしているうちに、フランス語でもやれるようになったらいいな、とまた学ぶ気になったんです。語学学校に通おうかなと考え始めたころに新型コロナウイルス感染症の蔓延で、それもかなわなくなりました。それで自宅で学習できないかとネットでいろいろ調べていたところ、公文式フランス語通信学習を知ったのです。

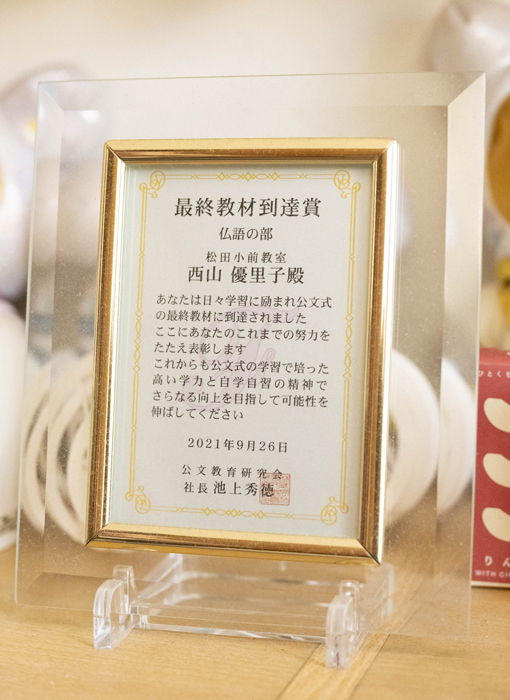

公文式学習についてはもちろん知ってはいましたが、だからこそ「毎日コツコツ続けるなんて自分にはムリ」と思っていました。でも、空き時間に自分のペースでできるので、仕事と両立できそうだと考えて、やってみることにしました。最初のテストのあと、先生から「基礎はできているけれど、ところどころ知識が抜け落ちてる」と指摘され、テスト結果より少しやさしいC教材からスタートしました。

|

後編のインタビューから -公文式フランス語通信学習の先生という存在が学習の励みに |