第1回:「子どもの家庭学習の現状」と「子どもの家での過ごし方」

第2回:学習指導要領の改訂の認知と評価について

第3回:保護者の将来の見通しとわが子への期待について(今回)

6割以上の人が現在の生活に不安を感じ、20年後の日本の未来にも暗い見通しを持っている

| 【調査概要】 調査方法:インターネット調査 調査対象:小1~小3の子がいる世帯の母親1,000人、父親200人 調査期間:2017年11月24日~11月28日 |

めまぐるしく状況が変わる現代の世の中。小1~小3の子をもつ保護者は、現在の生活や将来についてどのように感じているのでしょうか。

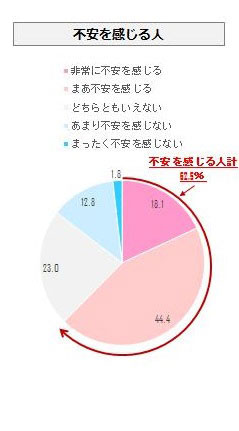

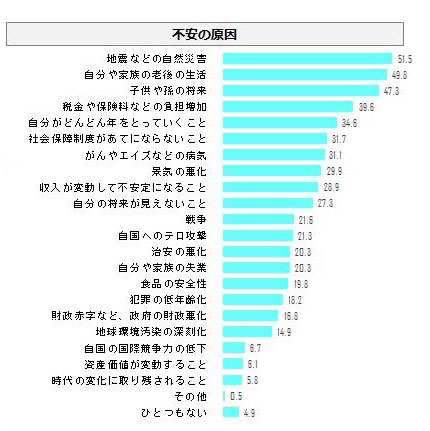

今回の調査で「ふだんの生活についてどのように感じているか?」を聞いたところ、6割以上の人が「不安を感じる」と回答。特に不安を感じているのは、「地震などの自然災害」(51.5%)、「自分や家族の老後の生活」(49.8%)、「子どもや孫の将来」(47.3%)という結果でした。

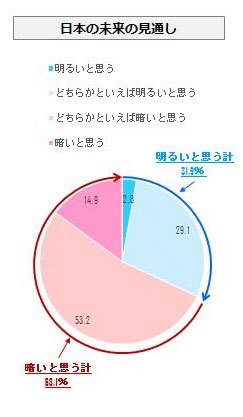

また、「20年後の日本の未来」についても、68.1%の保護者が「(現在に比べて)暗いと思う」と回答。その理由として、「今後日本や世界で起きるだろうとされるさまざまな変化」のうち、「デジタル化」「教育無償化」「新しい機械の増加」「グローバル化」は「日本の未来が明るくなっていく」原因として多く選ばれましたが、「高齢化」「少子化」「税金や社会保障費の変化」などは「暗くなっていく」原因として多く挙げられました。

|

|

|

自分の将来よりも、子どもの未来の見通しが明るい傾向

自分の将来の見通しは、すべてネガティブな回答が上回ったのに対し、子どもの将来の見通しについては、すべてポジティブな回答が上回っていました。特に「生きがいを感じる生活をしている」(83.8%)、「世の中の役に立つような生活をしている」(64.2%)が高く、子の将来には期待も込めて明るい見通しを持っている保護者が多いと考えられます。

親自身の人生の自己評価は「61点」

小1~小3の子がいる保護者の人生の評価は、平均「61点」でした。「社会的な地位向上」に関する項目(「出世している」「自分がやろうとしたことをやり遂げた」「期待通りの生活水準や社会地位を手に入れた」)以外の項目では、主に自身の効力感をポジティブに捉えている方が多い結果となりました。「家族の役に立っている」「親に愛されてきた」「自分には長所がある」「家庭に恵まれている」などで特にポジティブな評価が高くなりました。

さまざまな教育体験のうち、大きな影響を受けたのは「親に言われたこと・されたこと」が最多

今回の調査では、教育が自身の人生に与える影響についても聞きました。全体のうち、「教育が自分の人生に影響を与えた」と答えた方は448名(37.4%)でした。そのうち、家庭内での教育の影響を受けたという方は68.1%。また、さまざまな教育体験のうち、「もっとも大きな影響を受けた」のは「親に言われたこと・されたこと」(39.8%)が最多という結果でした。続いて「学校での部活動」(8.6%)、「友人に言われたこと・されたこと」(8.4%)、「アルバイト」(8.3%)と続きました。

「もっとも印象深い教育体験を教えてください」という問いに対する自由回答には、下記のようなコメントがありました。

・仕事が忙しいにもかかわらず、季節ごとの行事など欠かさずしてくれた両親。感謝しかない。

・部活がとても楽しかった。先生がとても熱心でとても良い先生に恵まれた。

・アルバイトで、計算、人との関わり方を学んだ。

・高校の時にとてもいい先生に巡り合いました。

・海外への留学が私にとって「もっとも印象深い」と思った経験でした。

「いい先生との出会い」「親や先生の言葉」を挙げる方が多く見受けられました。

わが子には「コミュニケーション能力」「チャレンジ精神」「積極性」を身につけてほしい

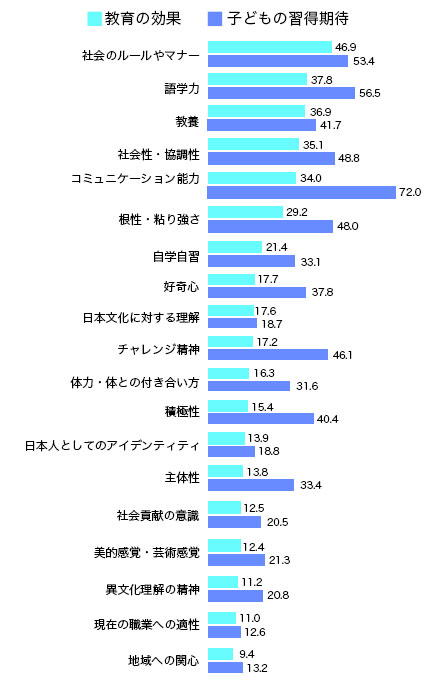

最後に、教育の効力についての質問から明らかになった保護者の意識をご紹介します。教育を通じて身につけた力のうち、親自身が教育で身につけたものは「社会のルールやマナー」「語学力」「教養」ですが、子どもに習得を期待するものは「コミュニケーション能力」「語学力」「社会のルールやマナー」という結果でした。特に親自身が習得したものと子に習得を期待するもののギャップが大きいのは、「コミュニケーション能力」「チャレンジ精神」「積極性」でした。

子育て中の保護者の方々は、自身のさまざまな経験や目の前の社会の状況を踏まえて子どもと向き合っていると考えられます。将来が予測しづらい時代ですが、どんな時代になっても「コミュニケーション能力」や「チャレンジ精神」などは、子どもを支えていく力となっていくと考えている保護者が多いのかもしれません。

関連リンク 家庭学習調査2017 | プレスリリース 家庭学習調査2016「共働き世帯の母親が特に心がけている子どもとのかかわり方とは?」|プレスリリース 家庭学習調査2015「共働き世帯「家庭学習」に関する調査~家庭学習がうまくいくコツは?」|プレスリリース