「脳を使う」 「運動」 「栄養」 「人との関わり」が鍵

皆さんは「アンチ・エイジング」という言葉を聞いたことがあると思います。この言葉には、年をとるということは「病気である」「醜くなることである」という概念が隠れています。東北大学ではこれを根本から変えようと、「スマート・エイジング」という考え方を広めようとしています。年をとるということは「成長現象」=「より賢くなること」「何かを得ること」であるというのが私たちの考えです。

そのためにはどうしたらよいのでしょうか?「健やかで穏やかな生活を送るための四大要素」として①脳を使う習慣、②身体を動かす習慣、③バランスのとれた栄養、④人と積極的に関わる習慣が提唱されていますが、これらは私たちが賢く年をとる(スマート・エイジング)上でも大切な要素です。

4つのうち②③④は、目標が達成できているか自分や周りの人がわかる、努力をすれば誰でもできる目標です。一方、1番目の「脳を使う習慣」は異なります。私たち人間は、自分の脳が今どれぐらい働いているかを関知することができません。ですから「どうやって脳を使うか」については、私たちのような脳の研究者の知識を使っていただくしかないのです。

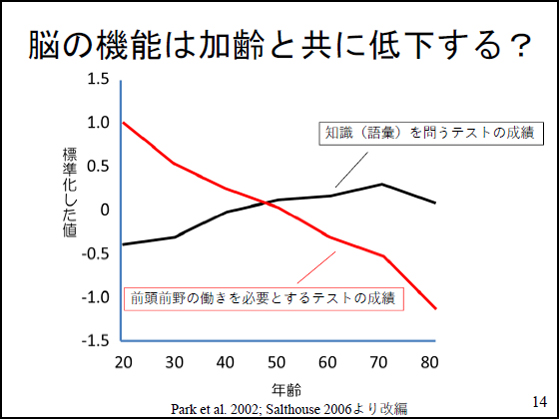

「思考の脳」の機能は20歳から加齢とともに低下する

前頭前野の働きを使うテスト(赤線)は低下するが 前頭前野の働きを使うテスト(赤線)は低下するが知識(語彙)を問うテスト(黒線)は上がる |

今日の話の主役は大脳の前方、「前頭前野」と呼ばれている部分です。 年齢とともに脳の働きがどう変化するかを見てみましょう。20代~80代の人に行われた心理学的な検査の結果を見ると、前頭前野の働きは20歳のころをピークとして加齢とともに低下することがわかります。逆に、脳の中でも年と共に上がるものがあります。それは知恵や知識を扱う領域です。

このテストを見ていくと60代から80代の点数がいいことがわかります。脳の働きは中年期を過ぎてから衰えるのではなく、実は20代から下がっているのです。ただ、中年期まで頑張っていられるのは、知恵や知識が増えているので、ごまかしがきいていただけなのです。

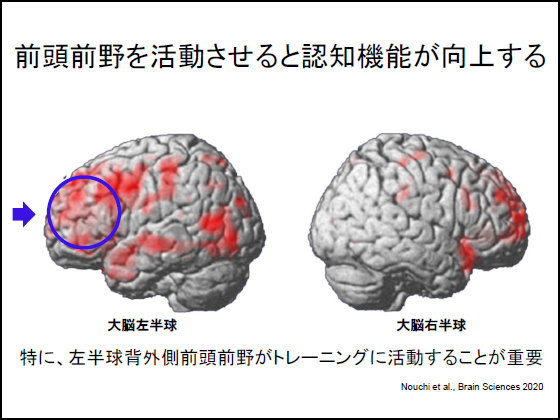

前頭前野(特に左の方)を活動させると 前頭前野(特に左の方)を活動させると認知機能が向上する |

放っておけばまっすぐに下がってしまう、この前頭前野の働きの低下を、何とか緩やかにし、あわよくば横ばいにする、もっと頑張って右肩上がりにすることができないか。ということで、さまざまな実験をしました。そして、大脳の特に左の「思考の脳」、左半球背外側前頭前野と呼ばれる部分がトレーニング中に働いていれば働いているほど、効果が出やすい、ということがわかったのです。

脳はよくコンピュータに例えられる。情報処理が速く、容量が大きいほど高くて良いコンピュータ

⇒「情報処理速度を速くするトレーニング」と「記憶の容量を増やすトレーニング」を行うことで、脳機能を維持または改善を図る

- ①情報処理速度トレーニング/1~120をできるだけ早く数える(飛ばさないで、確実に発音する)

- ②作動記憶トレーニング/ランダムな数字を覚えて復唱する(桁を増やしていく、覚えた数字を逆に言う)

・1~2週間で効果が現れ、様々な情報処理速度が速くなる

・直接関係のない能力(抑制力、注意力、記憶力)も上がる

・脳のMRIをトレーニング前後で比較すると、成人以降であっても大脳の一部の脳の体積が増える現象が起きた

認知症対策としてのトレーニングで身体状況の改善も

こうした考え方を認知症対策に使えないかということから、私たちは最も厳しい環境で仮説を証明する実験を行いました。それが学習療法です。

実験は、国から予算をいただき、公文教育研究会と東北大学が共同研究チームを作り、高齢者の方々に情報処理速度と少し弱い作動記憶のトレーニングを混ぜる形で行いました。トレーニングに使ったものは、簡単な計算問題(または数数え)と読み書き(または読みのみ)を認知症のレベルに応じて選べるようにした専用教材です。基本的にはできるだけ速く行うこと(情報処理速度トレーニング)ですが、実は、文章を読むことや計算するということは、記憶力がないとできません。作動記憶のトレーニングも一緒に行える、紙と鉛筆を使って行うシステムを設計したのです。

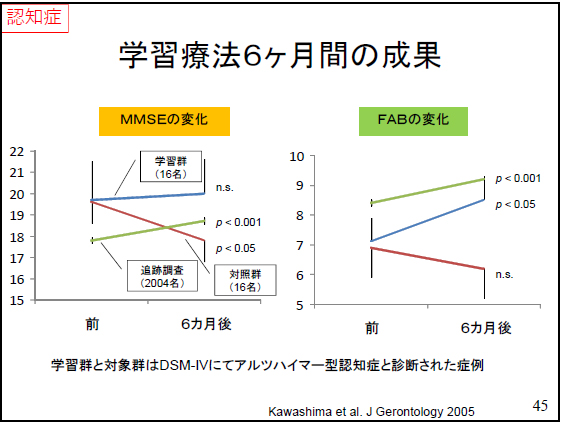

学習療法を行う前と6ヶ月行った後の 学習療法を行う前と6ヶ月行った後のMMSE(認知機能検査)、FAB(前頭前野機能検査)の比較。 対照群(非学習群・赤線)は時間とともに下がっていったのに対して、 学習群(青線)は維持だけでなく、数値があがった。 |

このトレーニングをなるべく週5回1日20分程度行い、半年間続けたところ、認知機能だけでなく、様々な身体状況の改善にもつながりました。脳血管性認知症で左半身まひ、意欲を失っていた方が、発症してから9年たっていたにもかかわらず劇的に改善した事例や、重度のアルツハイマー型認知症で寝たきりの方に対して介護スタッフが読み聞かせでの学習を開始したところ、椅子に座り自力学習ができるようになった事例など、奇跡的な事例が多数存在します。薬では到底できないことを、きちんと脳を使うことで現実にできるのです。

こういった認知症の方にも効く学習療法は、健康な方が行ったらどんなにすごいことになるかということは想像に難くないと思います。予防を目的とした脳の健康教室でも検証を行っており、健康な方や軽度認知障害の方が行うことで、何もしなければなだらかに下がっていくところが、トレーニングを行うことで、様々な認知機能が有意に維持・改善することがわかっています。

ですから、皆さんも活字などを使ったトレーニング、例えば新聞や雑誌などをできるだけ早く読む、といったトレーニングをすることによって、同じ効果を示すことができます。「計算問題を解いても脳の働きは良くならないよ」と言う方々がいますが、その通りです。計算問題をただ解いても脳の働きが良くなることはありません。できるだけ速く解くことによって脳の働きが良くなるのです。計算をする行為ではなく、素早く行う行為が大事なのです。これが学習療法の根底にある考え方になります。ぜひ皆さんも応用してください。

◆「健やかで穏やかな生活を送るための四大要素」に加えて「睡眠」についても5つ目の要素として研究が進んでいる

◆東北大学初のベンチャーで自分の脳の動きを簡便に測る小型計測装置を作り、脳活動をスマートフォンで確認できるようになった

◆仙台放送と産学連携で高齢者の安全運転に応用した認知トレーニングを研究し、安全運転能力が明らかに伸びた

川島先生への質問コーナー

最後はセミナー中に寄せられた多くの質問から、川島先生が一問一答形式で回答しました。その中から一部をご紹介します。

打ち合わせをする川島教授と 打ち合わせをする川島教授と仙台放送アナウンサーの飯田菜奈さん |

Q:認知機能のトレーニング行う際、認知症高齢者、元気高齢者それぞれ気をつけるポイントに違いはありますか?

A:認知症であろうがなかろうが、その人ができるちょうどのレベルで行うことが重要です。計算にしても音読にしても解けないものはゆっくりになってしまいます。ゆっくりとなってしまうということは、その方に合っていないということですので、スラスラ速くできるかどうかをきちんと調べた上で行うことがポイントになります。

Q:施設でレクリエーションを行う際、季節や年月が感じられるよう配慮していますが、効果はあるのでしょうか?レクリエーションを行う際のポイントはありますか?

A:季節、年月は専門的には「見当識」と言います。認知症になると見当識が失われていくので、意識して触れることは良いと思います。ただ、スタッフが利用者とコミュニケーションできるかで、認知機能が上がるかどうかが決まります。ですからきちんと向き合って、季節や昔のことについて話をしたり、計算を速く行ったりして一緒に喜ぶというコミュニケーションができれば、必ずそのケアは効果を示します。ポイントはコミュニケーションです。

Q:私は作業が遅い方ですが、日常の生活や仕事上の作業も速くすると脳のトレーニングになるのでしょうか。

A:脳のトレーニングになりますが、もともとゆっくりな性質・性格の人もいると思います。その人に無理に速くというのはストレスになるかもしれません。ただ、そのような人でも20歳ぐらいのときはもう少し速かったはずです。その頃を目標に、できるだけ速くする、掃除でも料理でも、ペーパーワークでも手芸でもいいです。そうしたものを少しだけ意識して速く行うと、認知トレーニングの効果が確実に現れます。本当はストレスがあるくらいの負荷をつけたいのですが、あまりストレスになると続けられません。ですので、少し意識する程度がポイントかと思います。

(講師プロフィール)

東北大学医学部卒業。同大学院医学研究科修了。スウェーデン王国カロリンスカ研究所客員研究員、東北大学助手、講師を経て、現在同大学教授・加齢医学研究所所長。医学博士。脳のどの部分にどのような機能があるのかを調べる「ブレインイメージング研究」の日本における第一人者。学習療法・脳の健康教室の生みの親の一人。

【学習療法・脳の健康教室オンラインセミナー】

KUMONの学習療法センターでは、2022年6月から12月にかけて学習療法や脳の健康教室の実践者によるオンラインセミナーを開催します。

(22年度は終了しましたが、23年度以降も定期的に開催します)

セミナーのご案内・申込はこちら

⇒ https://www.kumon-lt.co.jp/

関連リンク 脳科学者・川島隆太|KUMON now! スペシャルインタビュー 学習療法~認知症予防についてのアンケート~「スマート・エイジング」のすすめ|KUMON now! KUMONレポート 脳の健康教室 秦野市編 (動画紹介)|KUMON now! 学習療法センター