筆ペン教材の特長

- A~J教材まで、全部で10教材(1,000枚のプリント)があります。

- 手軽に筆書きが楽しめる筆ペンを用いて筆づかいを学び、実用に役立てることができます。

- 筆圧のかけ方・穂先の通る位置など、筆づかいの基礎から始めますので、筆を持つことに慣れていない方でも無理なく学習できます。

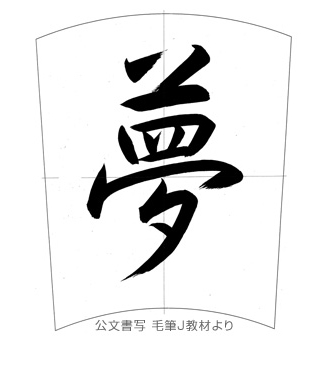

- 楷書体・行書体、連綿体、漢字かな交じり文、実用書式を基礎から応用まで学習します。

- 慶弔の表書き・芳名帳・はがき・封筒の書き方など、日常生活で役立つ内容が豊富に盛り込まれています。

<ヒミツその1>「筆づかい」習得のためのさまざまな工夫

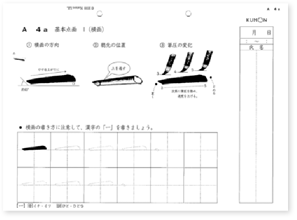

A教材 4a |

「筆ペンは思うように筆が動かないので苦手」という方が少なからずいらっしゃいます。公文筆ペン教材では、誰もが「筆づかい」を習得できるよう、さまざまな工夫が施されています。

A教材の4aを見てみましょう。

横画の筆づかいを習得するために、始筆の角度・送筆の方向・終筆の納め方、筆ペンの穂先の通る位置など、初めての方に分かりやすいように細かく説明(図解)しています。筆圧も1から5までの5段階で表し、誰にもわかる具体的な目安を示しています。

筆ペンに限らず、公文書写の教材は、手本を直接なぞることで整った字形や用筆・運筆(筆づかい)が早く身につくよう、「なぞり学習」も効果的に取り入れています。

<ヒミツその2>1教材(100枚)ごと・10枚ごとに設けた学習要素

例えば、スタートのA教材は楷書の横画・縦画・はらい・はね・折れ・点などの「基本点画」を習得することが目的です。目標設定が明確なので、目標に集中して学習に取り組むことができます。

また、教材の10枚ごとに細かい学習要素を設けています。A教材では1~10で「横画」、11~20で「縦画」、その後も「はらい」「はね」「折れ」「まがり」という具合に続いていきます。

さらに10枚の中でも3枚ごとにまとめの課題があり、10枚ごとに総まとめを行います。学習要素を必要なだけくり返すことによって、書写力の定着を図ります。

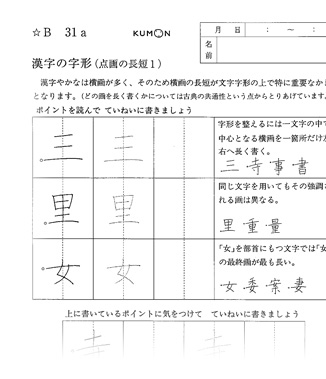

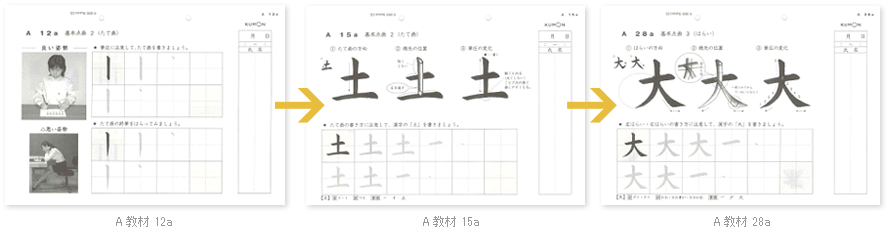

<ヒミツその3>スモールステップで点画から文字へ

A教材の4aで横画、12aで縦画を学ぶことで、横画と縦画を組み合わせた「土 (A15a)」が書けるようになります。これに、左払い・右払いの学習を加えると、「大(A28a)」に取り組めます。

いきなり難しい課題を書くのではなく、すでに習得した一つひとつの基本点画の積み重ねによって、新しい課題に取り組む力をつけていきます。

<ヒミツその4>豊富な実用書のラインナップ

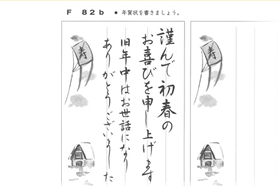

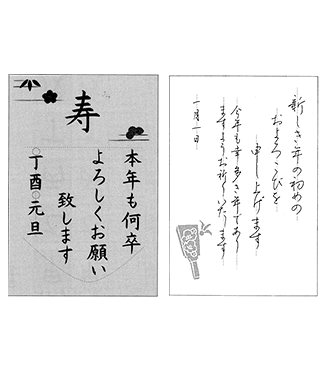

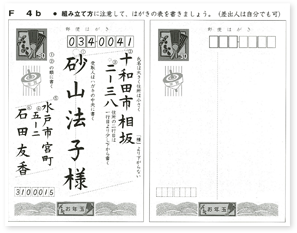

年賀状を美しく書くポイントが学べる(F教材) |

D教材からは各教材に30枚ずつ、実用書の要素があります。慶弔の表書き、芳名帳、はがき・封筒、暑中見舞いの書き方など、日常生活に役立つ内容が豊富に盛り込まれています。

例えば年賀状の表書きでは、文字の大きさ・配置や、(1)相手の名前(2)相手の住所(3)差出人の名前(4)差出人の住所、の順で書くと全体のバランスが整いやすくなるといったポイントも学びます。

関連リンク

公文エルアイエル「だれでも美文字」のヒミツ その2 毛筆教材編|KUMON now!「だれでも美文字」のヒミツ その3 かきかた教材編|KUMON now!「だれでも美文字」のヒミツ その4 ペン習字教材編|KUMON now!

|

書写を通じて、学び続ける楽しさを伝えたい。 書写(ペン習字・かきかた・筆ペン・毛筆) 「心」を伝える手書き文字の良さ、年齢を問わず学ぶことのすばらしさを伝えています。 詳細をみる |