EICで価値観の多様性を肌感覚で知ることができた

―― まずは公文式との出会いについてお話しください

私は奈良出身で、祖母が奈良市内で公文の教室を開いていたんです。そのため、私は物心つく前から公文教室に通って教材に取り組んでいたようです。幼稚園の頃でしょうか、運筆の教材を解いていたことははっきりと覚えています。そのころからずっと算数と国語の学習を続けていました。

そして小学低学年の頃には英語の学習も始めました。祖母は国立大学を卒業していて、自身が英語やフランス語を勉強していたこともあり、幼い私にも外国語の重要性を説いてくれていました。「勉強してみた方がいいんじゃない?」と言われ、自分自身もやったことのないことをやってみたいタイプですし、初めて見る英語の教材に興味を惹かれた記憶があります。

その頃、野球やサッカーもひと通りやってはみたものの、どちらもなんかちょっと違うなと思ってやめてしまったんです。しかし、公文は中学生まで続けて、算数・数字、国語、英語すべての教科で高校教材に進みました。

昔からの考え方ですが、「学習」と「勉強」は別物。自分は受験勉強のように強いられてやる勉強は嫌ですが、自分が興味のもてる学習は一日中でもやっていられます。公文の教材は英語も国語も文章が面白いからでしょうか、幼少期から中学まで嫌だと思うことなく学ぶことができました。

―― EICの思い出は?

小学5年生のとき、祖母が大分の立命館アジア太平洋大学で開催されるEICのパンフレットを見せてくれたんです。「面白そうだから行ってみたら?」ということでした。私はすでに英検も取得済みで参加資格を満たしていましたし、自分としても「楽しそうだな」という気持ちがまずありました。

とはいえ、公文の教材で英語に触れてはいたものの、当時はまったく英語をしゃべれない状況。英語だけで生活するのは大丈夫なの?と思いつつ、いざ飛び込んでみました。すると…。

とにかく新鮮でした! EICを運営するキャンプリーダーと呼ばれる大学生たちの出身国は、今覚えているだけでも、オーストラリア、ガーナ、スリランカやマレーシア、中国、韓国、ロシアやアメリカにニュージーランド、トンガ、ネパールなど、全大陸をほぼ網羅しているぐらい多岐にわたっていました。

そんなさまざまな国の人たちと英語という共通言語でつながり、キャンプファイヤーをしたり、Tシャツをつくったり、野球をしたりして過ごす中で、世界にはものの考え方や視点、文化や風習の異なる人たちがいるということを肌感覚で知ることができました。

とくに、外国の人は日本人と違い、自分の感情や考えの表現がストレートだと感じましたね。当時の私はイタズラ好きで、EICの中でちょっとしたいたずらを仕掛けたんです。普段の日本の生活では怒られるようなことではなかったのですが、EICでははっきりと「ダメよ」と叱られて。それで、「なるほど、自分としてはかわいいいたずらのつもりでも、これはダメなことなんだ」と感じたことを覚えています。

それまでは日本の中で生まれ育ち、日本人としか過ごしていなかったので、自分の考え方や価値観を比較するものがなかったわけですよね。いろいろな考え方、視点があるということを肌身で感じることができたEICの経験は、非常に刺激的でした。

仕事で必要な読解力や分析力、論理的思考力は公文式学習で培われた

―― 進学や就職までの道のりは?

小学生の頃は生き物が大好きで、自分で昆虫日記を書くほどでした。そのきっかけも確か、公文の教材で昆虫学者ファーブルの話を読んだことだったと記憶しています。教室にあったファーブル関連の本を夢中で読んでいました。ですから、当時は、生き物に関連した仕事ができたらいいなと漠然と考えていました。

しかし、中学生になって、受験の話が出てくると、社会や親の仕事についての理解が深まってきて、将来の仕事というものがそう単純に決められるものではなさそうだということに気づいてしまったんです。それで食べていけるのかということを考えたり…すれた中学生だったんですかね?

先ほどお話した通り、中学までは公文で英・国・数の三教科を熱心に取り組み続けていましたから、学校の成績も良く、高校は進学校に進みました。私は音楽が好きだったので、高校では軽音楽部を創りたいと考えていました。それを学校に認めてもらうためにも、勉強をがんばって、良い成績をキープしていたのですが、結局、創部はかないませんでした。

そこで、大学こそは好きな音楽のできるバンドサークルのある学校に行きたいと思い、自分で調べて立命館大学の政策科学部に進学しました。授業の半分は英語で行われ、レポートも英語で書く必要があったのですが、公文で英語力をつけていたからでしょうね、特に苦労することはありませんでした。ただし、大学生活の中心は音楽活動でしたけど(笑)。

そしていよいよ就職活動を始める時がきました。家族や親族の中では、医師や弁護士、自衛官など、公共性の高い仕事をしている人が多かったことから、国やコミュニティに対して貢献できる仕事をしたいと考えるようになりました。

そこで新卒の時には、民営化して間もない半官半民の企業に就職しました。やったことのないことをやりたがる自分の性格と矛盾していると思われるかもしれませんが、公共性も担保しながら新規事業を次々と立ち上げようとしている、半官半民の会社が面白いんじゃないかと感じたのです。

その会社には8年間勤めました。既存事業よりも、物販の領域でECを担当したり、子会社の新規事業を担当したりしていました。様々な新規事業を立ち上げて、子会社の利益にも貢献できたと思います。

―― 今の仕事に至ったきっかけは何でしょう?

そんなふうに経験を重ねる中で、自分は企画職が好きなのかもしれない、そちらのキャリアを追求していきたいと考えるようになり、転職しました。

現在、私は、コンサルティング会社で様々なバックグラウンドを持つ仲間、クライアントと働いています。コンサルティング会社にもいろいろありますが、日本資本で日本企業を支援するのが自分の価値観に合うと思い、選んだ会社です。コンサルタントというのは、経営陣の様々な経営課題を解決するプロフェッショナル。会社全体の状況、外部環境を俯瞰した上で、経営者の希望を聞き入れ、全体の戦略をまず決めます。その上で各セクションの戦略をどうするか、デジタル戦略をどうするかというふうに、だんだん下に落とし込んでいくというもので、華やかそうなイメージを持たれている方も多いと思いますが、クライアントに寄り添う泥臭い仕事をやっています。

どんな仕事に就くとしても、「読み書きそろばん」という基礎学力がマストですが、コンサルタントというのは、それを突き詰めた先にあるような仕事だと考えています。データ分析には計算や数学の力が必要ですし、高い読解力も求められます。クライアントから聴き取りしたことをベースに仮説を組み立てて、その仮説をクライアントとすり合わせしながら固めていく。そんな作業のくり返しですので、読解力や分析力、論理的思考力が必要ですが、公文で培った基礎学力が今の仕事でも大いに役立っています。英語の文献を抵抗なく読めるというのも、公文のおかげです。

最近英語のプリント学習を再開!

大人のリスキリングにも役立つ公文式教材

―― 親御さん、おばあさまとの思い出をお聞かせてください

私は長男ですから、親にとっては初めての子育てだったわけです。今ふり返ると、母は教育に関して、肩に力が入っていた部分もあったかもしれません。しかし、子どもにきちんとした教育を受けさせてあげたいという強い思いは伝わってきました。お金もかかることもありましたから、親には感謝していますね。

祖母が公文の教室をしていたというのはお話ししましたが、当時は自宅の広間にローテーブルを並べて、寺子屋のようにワイワイとやっていたと記憶しています。

先生が前に立って教える学校や学習塾とはまた違う、自主性の育つコミュニティだなと子どもながらに感じていました。自分のやらなければいけないことをやり遂げて、採点で100点を取るまで帰れない、ちゃんとやりきって帰るということを、祖母は徹底していました。

自分の解答が間違えていても、答えや解き方をすぐに教えるのではなく、「もう一回考えましょう」と。最近はゲームであっても、「このストーリーはクリアしたことにして、次行きましょう」という「ぬるい」設定も多いじゃないですか。しかし祖母のように、何回でも諦めずにやり直しをさせる、できるまでやらせるというのは大事なことだったと思いますね。

今は高齢の祖母に代わって、母が教室を継いで運営しています。実は最近、また英語を勉強し始めたので、公文の英語の教材を送ってもらうよう母に頼んだところです。文章を読み進めながら文法を学べるのが公文の教材の良いところ。今は感覚で英語の文章を読めてしまえますが、英語をしっかり勉強し直したい大人のリスキリングにも、公文の教材は最適ですよね。

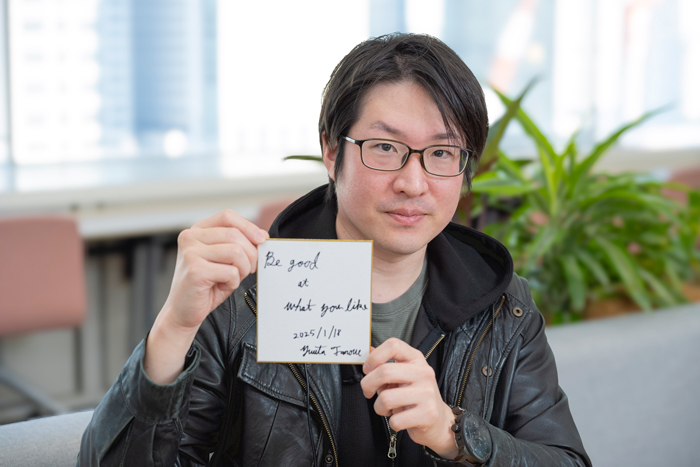

―― 公文式で学ぶ子どもたちと保護者にメッセージをお願いします

子どもたちには、「よく学んで、よく遊べ」と言いたいです。しっかり勉強して、決めた時間に終わらせたら、あとはゲームでもなんでも好きなことをして遊べばいい。これからの人生で何をするにしても大事な基礎力がつくので、公文をやらせてもらえる環境にいるなら、ちゃんとやった方がいい。親から教育という投資をしてもらっているということを忘れないで。

親御さんには、子どもの「好き」を大切にしてあげてほしいと思います。わがままを聞けという意味ではなく、やらなければいけないことはきっちり、なぜそれをやらなければいけないか説明をして、期限を設けるなら設けて、それで一度評価してあげてください。

そこで約束した成果が出ているなら、好きなことや約束したことを思いっきりやらせてあげてほしいですね。自分もそうですが、その「好き」は思わぬところで将来の仕事や人生に生きてくるものですから。

くもんイングリッシュイマージョンアクティビティ | Kumon English Immersion Activities (kumon-eia.com) Global Immersion Camp (GIC) とは

KUMON グローバルイマージョンキャンプ GIC(イングリッシュキャンプ) | Kumon English Immersion Activities (kumon-eia.com) Global Immersion Camp (GIC) 2024 Global Immersion Camp 2024終了レポート|KUMON now! トピックス A Beam Consulting アビームコンサルティング株式会社 English Immersion Camp15周年イベント|KUMON now! トピックス