テーマは「女性の社会進出」

どの国の大使でも活発に議論ができるように

|

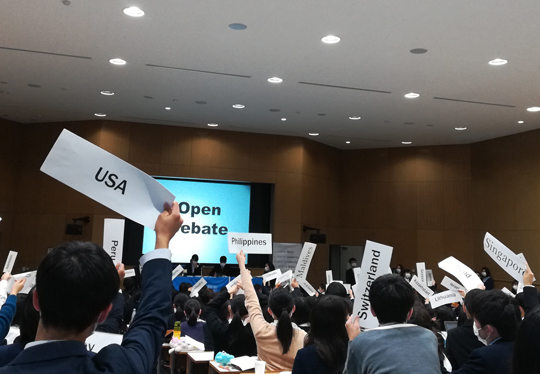

公文国際学園では、オランダ・ハーグで開催されている、世界200校以上の高校生が参加する世界最大規模の「模擬国連」に参加した生徒の、「この経験をもっと多くの人に体感してほしい」という想いから、2006年より校内模擬国連を始めました。実施言語が日本語と英語の2つの模擬国連があり、参加は希望制です。この模擬国連に参加することで経験を積み、オランダやシンガポール等で開催されている海外模擬国連に向けての活動へつなげていきます。現在では、他校からの参加者も加え、多くの生徒が活発な議論をしています。今年のテーマは「女性の社会進出」。「どの国の大使(生徒)でも解決策の選択肢が多く、議論が活発になるように」という点から、生徒有志による実行委員会で今年のテーマが決まりました。

生徒たちは、割り当てられた国の大使の立場に立って、模擬国連に参加します。自分の担当する国の現状を事前に調査することで、テーマへの理解を深め、その国のスタンスを確認し、解決策を考えます。開会式後、各国の立場表明演説後に行われたロビー活動では、意見の近い大使同士が集まってグループを作り、グループごとに決議案を作成します。各国の大使は、自国民の幸福と安全を背負い国際問題を解決する、決議案を作成していきます。午後からは、意見の近い3つのグループに分かれ、それぞれのグループごとに提出された3つの決議案を採決するセッションが行われます。1つの決議案につき90分間、提出した立場からの意見表明、質疑応答などのディベートを通して修正案の提出、そして採決を行います。今回の模擬国連では、多数決により2つの決議案が採決されました。

事前の調査から国際問題を深く知り、

多面的に物事を考え交渉する力をつける!

今回のテーマ「女性の社会進出」が進んでいる北欧諸国を担当した3名の生徒にお話を伺いました。デンマーク大使役の大野さん(当時中3)、フィンランド大使役の佐藤さん(当時高1)、そしてスウェーデン大使役の吉田さん(当時高2)に参加のきっかけや今回の学びについて伺いました。

※佐藤さんは模擬国連の表彰で優れた「スピーチ」をした大使に送られるBest Speech Awardを受賞しました!

大野さん(デンマーク大使役) 大野さん(デンマーク大使役) |

―模擬国連に参加しようと思われたきっかけをお聞かせください。

大野)今年のテーマが「女性の社会進出」だと知り、思い浮かんだのが「人権」や「平等」などのキーワードでした。もともとそのようなテーマについて関心があったので、世界の実状を知りたいと思い参加しました。

佐藤)中1から毎年参加していて、今年で4回目です。公文国際学園に入学したからには、模擬国連に参加したい!と思っていました。最初の頃は、国際問題について興味があるわけではありませんでしたが、参加していくうちにテーマに関する知識が深まり、面白くなってきました。今では、積極的に参加しています。

吉田)私も中1から毎年参加していて、今年で5回目になります。入学してから、毎年海外の模擬国連にも参加しています。中1・中2の時はニューヨーク、高1ではシンガポール、そして今年はオランダのハーグで行われた模擬国連に参加しました。海外ではすべての進行が英語で行われ、さまざまな国の高校生と議論をするので、海外で得られるものはとても大きいです。今回は、これまでに自分の経験したことを皆に伝えたいと思い参加しました。

―この日に向けてどのような準備をしましたか?また、調べる中でどんな気づきがありましたか?

大野)さまざまな国の現状を調べました。どの国も男性に比べて女性の社会進出は遅れているということを感じました。その中では、デンマークは他の国より女性の社会進出が進んでいることがわかりました。デンマークでは高度成長期の労働力不足やフェミニズム運動を背景に、女性の意識変革、雇用の分野での女性の社会進出を促進する制度の整備を進めてきたので、そのような事例を伝えていきたいと思いました。

佐藤)私も模擬国連に向けて、さまざまな国の現状についてリサーチしました。その中で、アフガニスタンとバチカン市国では、女性の参政権が与えられていないという事実に、とても驚きました。

吉田)さまざまな国のデータを調べていると、スウェーデンでは世界の中でも女性の地位が高く、社会進出が進んでいる国であることを知りました。また逆に女性の参政権がない国の中に北朝鮮があることも知り、どうすれば両者のギャップを埋められるかということを考えました。

―「女性の社会進出」というテーマについて議論してみていかがでしたか?

佐藤さん(フィンランド大使役) 佐藤さん(フィンランド大使役) |

佐藤)イスラム教の国々に対して「男女平等への再解釈」の解決案が出た時、異議を申し立てようと思いましたが、できませんでした。私は「自分たちが信じていることを変えることは難しく、簡単に受け入れられないのではないか」と思ったからです。フィンランドでは、男女平等ということに違和感を持つ人は少ないと思います。しかし、イスラム教の国からすると男性・女性が同じように社会に進出することは、簡単に納得できることではないのではないかと思いました。宗教の考え方等により解決案を受け入れられない場合、どのように解決していけばいいのか、これからも考えていきたいと思いました。

―学びにつながった点はありますか?

大野)世界の現状を知ることができました。テーマについて調べる前に感じていたことと、調べた後での感じ方が変わっていたのに驚きました。これまで先進国は、完全に男女平等が達成されているものと思っていましたが、それは表面上であって、人々の意識の中でその感じ方は異なっていることを知りました。

佐藤)私たちのグループで作成した解決案は、非の打ちどころがないと自信もあったのですが、反対意見を論破することができず、結果的に否決されてしまいました。女性を社会的に優遇するだけでは男性の反感を買うことにつながり、それだけでは女性の社会進出は進まないという新たな点に気づかされました。男女が平等に機会を与えられるのが一番いいとは思うものの、そこまでの水準にもっていくにはとても時間や労力がかかることも知りました。SDGsで目指している「ジェンダーの平等を実現しよう」という目標をどのようにすれば実現できるか、一筋縄ではいかない現状を知り、達成への道のりが長いことを感じました。

吉田さん(スウェーデン大使役) 吉田さん(スウェーデン大使役) |

吉田)話しやすい議題だと思っていましたが、想像以上にさまざまな視点から考えることのできる問題でした。スウェーデン担当として準備はしてきましたし、決議案提出の中心国として他の国々の大使と一緒に解決案を作成しました。しかし、先進国の視点とそうでない国の視点では解決案が異なり、さまざまな立場からものごとを見ることの大切さを学ぶことができました。リーダーシップを取りながら他の国々の担当と交流ができたことは大きな経験となりました。この経験は社会に出て役立つことと思います。

世界の国を知り

世界で起きている現状を理解する!

中1で初めて参加した村上さん(カンボジア大使役)と扇さん(リトアニア大使役)に参加のきっかけや学びを伺いました。

※扇さんは模擬国連の表彰で、初参加の優れていた大使に送られるBest Rookie Awardを受賞しました!

初参加の扇さん(左)と村上さん(右) 初参加の扇さん(左)と村上さん(右) |

―模擬国連に初めて参加していかがでしたか?

村上)普段から新聞の国際ニュース覧を読んでいて、世界情勢に関心を持っていました。もともと模擬国連の英語版への参加に興味を持っていたので、まずは全体を知るために、サポート側として経験してみて、中2から大使役として参加しようと思っていました。そのことを先生に相談したところ、まずは大使役として日本語版に参加することを勧められ、今回参加しました。「女性の社会進出」というテーマは日常生活ではあまり考える機会がないので、調べることで、より理解を深めることができてよかったです。

扇)入学する前から、公文国際学園に模擬国連があることを知っていたので参加したいと思っていました。私は、普段NHKのニュースを見ています。女性が男性より社会に進出できていないことは知っていたので、世界の現状を知りたいと思い、今回の参加を決めました。私が担当したリトアニアの国自体、馴染みがなかったので、国を知るとともに「女性の社会進出」についてどう考えられているかを調べました。リトアニアでは、職場で男尊女卑の考え方がある現状を知り、同じような現状の国で集まって話すことで、より理解につながりました。

リーダーシップに必要なこととは

普段から人との信頼関係を積み上げること!

模擬国連の実行委員長を担当した当時高1の福田さんにそのきっかけや学びをうかがいました。

―実行委員長を担当したきっかけをお聞かせいただけますか?

実行委員長を担当した福田さん 実行委員長を担当した福田さん |

入学する前から模擬国連に興味があり、入学したら絶対に参加すると決めていました。これまで3回、海外の模擬国連に参加しています。昨年、シンガポールでの模擬国連に参加して会議のルールが頭に入り自信につながりました。本来、実行委員長には一つ学年が上の先輩が担当することが通例なのですが、当時高1年だった私は、昨年の実行委員長や友人、先生からの後押しもあり、立候補しました。

―実行委員長を担当していかがでしたか?また学んだことは何ですか?

この日に向けて8か月間準備をしました。実行委員メンバーには先輩が多く、自分の思っていることを先輩方に伝え、意見をまとめることの難しさを感じました。自分がまとめ役となり、メンバーや先生に心地よく動いてもらうためには、なんでも早めにやっておくことが必要だと感じました。また、信頼関係がとても大切だと実感しました。信頼関係を築くためには、模擬国連の活動だけに一生懸命になるのではなく、まずは普段の授業態度や挨拶など、当たり前のことを当たり前にすることが大切だと強く感じました。普段の態度を改めるきっかけになりましたし、実行委員長になったから気づくことができたと思います。

―模擬国連を知らない方や興味がある方へのメッセージをお願いいたします。

少しでも興味を持っていたら、他校でも模擬国連を開催しているので、まずは気軽に参加してみてください。あらかじめ先輩からルールを聞くこともできるかもしれませんが、実際に参加することで実践的な理解につながり、より魅力がわかると思います。

インタビューをした生徒たちは、みなさん模擬国連への興味関心が高く、意欲的な生徒たちばかりでした。「模擬国連は実際に発言してみて、相手の反応を感じながら、どのように発信したらよかったか、考えた案にどんな視点が必要だったかなどを体感することができる、活きた道徳を学べる場だ」と話すのは模擬国連を担当された齋藤由紀先生。参加した生徒たちは、各国の大使になることでその国や世界で起きている現状への理解が深まりました。また、さまざまな国の大使とよりよい世界とはどのような状態かを議論していくことで、より広い視野で考えることを学び、自分の成長につなげていくこともできました。

関連リンク 公文国際学園公式サイト 学校での導入事例:公文国際学園 公文国際学園中等部・高等部―模擬国連2019|KUMON now!トピックス 公文国際学園の寮生活|KUMON now!トピックス 公文国際学園-日本文化体験|KUMON now!トピックス 公文国際学園|KUMON now!トピックス