子どもたちを取り巻く成育環境や社会環境の変化が激しい今だからこそ、とても重要な研究

2015年2月3日、東北大学加齢医学研究所で開かれたプレス向け発表会 発表者は同研究所の竹内光准教授 |

今回の研究成果は、東北大学加齢医学研究所・認知機能発達(公文教育研究会)寄附研究部門(代表:川島隆太教授・同研究所所長)から2月3日に発表されたものですが、まず、KUMONがなぜ寄附研究活動をしているのかをご紹介しておきましょう。

この寄附研究部門では下記のような方針で研究活動をしています。子どもたちを取り巻くさまざまな環境の変化が激しい今だからこそ、脳の発達に生活習慣や環境がどう影響するのかを見極めるための、こうした研究はとても重要だと考えています。

脳科学研究を、教育学や認知心理学と融合することにより、心身の健やかな成長や発達を促し、学習の意欲、論理的思考力、創造性、知的好奇心、探究心などを向上させる新しい具体的な教授・学習システムの研究開発を目的とする。また、子どもを取り巻く様々な環境因子と認知機能発達の関連をアンケートやテストなどで調査研究することにより、子どもの心を豊かに育む生活や家族関係のあり方を検討する。

これまでの主な研究成果は「朝食の質と脳発達の関係(2010)」と「睡眠時間と脳発達の関係(2012)」「長時間のテレビ視聴が小児の脳の発達に与える影響(2013)」の3つがあります。これらのことは数々の心理学面での研究、あるいは学力や生活習慣の実態調査に関する各種研究などでも指摘されてきたことですが、脳科学という側面から科学的に検証されたことに大きな意義があると考えています。

なお、2月3日に東北大学で催された今回のプレス向け説明会には、通信社・新聞社・テレビ局など計7社の参加があり、その関心の高さがうかがえます。

「親子で過ごす時間の長さ(量)」も、そして「質(深さ)」も大切

今回の研究成果を簡潔に表現すれば、「就学前の幼児期に、親子で長時間一緒に過ごす、とくに会話をすることで、脳の言語機能発達に関わる部分に良い影響をおよぼす」ということになるでしょうか。この研究成果に対して「なるほど。やはり、そうなんだ」と思われた方は多いはず。

一方、「わたしは仕事が忙しくて、3歳の娘と会話する時間が少ないかな。ちょっと心配…」とお感じの方も少なくないかもしれません。あるいは、「会話って、具体的に何をどう話せばいいの?」と考えてしまう方もいらっしゃるかも。

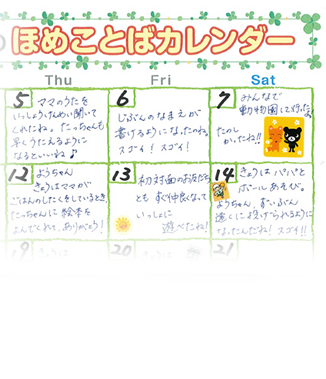

そうなんです、まず大切なのは「子どもとの会話の時間が短いかな?」「子どもと、いつ何を話せばいいのかな?」、とご自身の生活をふり返ってみること。そうすることで、「朝起きたとき、夜寝かしつけるときは息子と必ずお話をしよう」「朝会社に行くときに見た黄色い福寿草の話をしてあげよう」という行動のきっかけになります。今回ご紹介する研究の大きな目的のひとつが、この“生活や子育てをふり返ってもらう”ことなのです。

そして、つぎのステップは、どうしたら子どもと一緒の時間(量)を長くできるかを考えてみましょう。たとえば、一日の生活の時間帯を“見える化”できるように書き出してみると、それぞれはまとまった時間ではなくても会話したり、触れ合ったりできる時間はけっこうあるものです。保育園の送り迎え、食事のしたく、お風呂、トイレ、着替え、…などなど。ただし、あまり意識しすぎると長続きしないので、自然に、楽しく言葉かけをすることからはじめてみましょう。

もうひとつ。お子さんと一緒に過ごす時間の「質(深さ)」をより密にするという手だても考えてみましょう。これにおすすめなのが「歌」と「読み聞かせ」。どちらも、言葉が豊かに育つという以上に、親子の絆がいっそう深まります。詳しくは、関連リンクからぜひご覧ください。

こんなことを頭のかたすみに置きながら、今回の東北大学加齢医学研究所の研究成果をお読みください。発表された内容の全文をご紹介しています。

親子で過ごす時間が子どもの言語理解と関連脳領域に影響

~脳形態イメージングにより解明~

<要旨>

東北大学加齢医学研究所・認知機能発達(公文教育研究会)寄附研究部門(川島隆太教授)は、MRI等の脳機能イメージング装置を用いて、健常小児の脳形態、脳血流、脳機能の発達を明らかにすると共に、どのような生活習慣が脳発達や認知力の発達に影響を与えるかを解明しています。

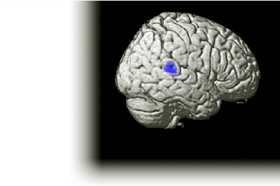

この度、同部門の竹内光准教授・川島隆太教授らのグループは、小児の縦断追跡データを用いて、日々の生活で、親子でどのくらいの長さの間ともに時間を過ごすかが数年後の言語理解機能や脳形態の変化とどう関連しているかを解析し、長時間、親子で一緒に過ごすことが、脳の右上側頭回の発達性変化や言語理解機能に好影響を与えていることを明らかにしました。今回の知見により発達期の親子での相互作用が子供の言語発達に重要であることが示唆されます。

1.研究の背景

乳幼児に対する言語的働きかけ、反応や小児における親子の相互作用、特に言語のそれの量が、言語スキルや言語知識といった言語発達指標を長期的に上昇させることが数多くの横断心理学研究や縦断心理学研究により明らかにされてきました。

一方、これまでの先行研究において健常の小児が発達の中期以降に神経回路の刈込みと呼ばれる現象が背景にあると考えられる灰白質量の減少を示すことが示されてきておりました。また脳の上側頭回が、言語的理解や非言語的コミュニケーションの理解などに関わることも知られています。同様に、親による子供への言語的虐待や、親の虐待による心的外傷後ストレス障害(PTSD)、親の社会経済ステータスなどが子供の言語機能の低下と上側頭回の脳灰白質形態に影響を与えることも示されてきました。

しかし、これらの言語機能と関連する領域の発達に、健常な親子における相互作用がどのような影響を与えるのかは明らかにされていませんでした。

そこで本研究では、健常小児において、親子の相互作用の量の生活習慣が脳形態や言語機能に与える影響を解明することを目的としました。

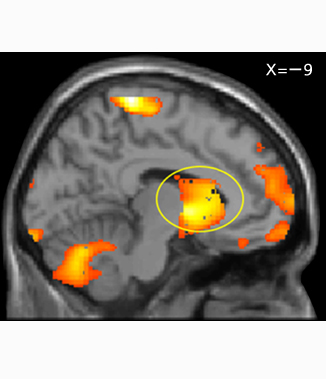

図1:初回参加時における親子で過ごした1日の平均時間と  図2:初回参加時における親子で過ごした1日の平均時間と数年後の右上側頭回の灰白質変化の負相関 |

2.研究成果の概要

研究参加者は、一般より募集した、悪性腫瘍や意識喪失を伴う外傷経験の既往歴等のない健康な小児としました。

これらの研究参加者は最初にTV視聴を含む生活習慣などについて質問に答え、知能検査をうけ、MRI撮像を受けました。この時点では研究参加者の年齢は5歳から18歳(平均約11歳)に及びました。これらの研究参加者の一部が、3年後に再び研究に参加し、再び知能検査とMRI撮像を受けました。

まず解析に必要なデータが揃っている262名の初回参加時のデータを解析し、平日と休日に親子が一緒に過ごす平均時間と言語理解指数という標準的知能テストの四大因子の1つ、脳の局所の灰白質濃度の関連を解析しました。次に解析に必要なデータが揃っている208名の方の初回参加時と2回目参加時のデータを解析し、初回参加時における平日と休日に親子が一緒に過ごす平均時間が、どのように各参加者の初回から2回目参加時の言語理解指数、脳の局所の灰白質濃度を予測していたかを解析しました。これらの解析においては、性別、年齢、親の教育歴、収入、親子の関係の良好性、居住地域の都市レベル、親子の数を補正し縦断解析の場合は、さらに初回参加時の値等の種々の交絡因子を補正しました。

これらの解析の結果、初回参加時における長時間親子で過ごすことは、初回参加時に高い言語理解指数と関連し初回参加時から数年後の2回目参加時へのより一層の言語理解指数増大につながっていました(図1)。同様に初回参加時において長時間親子で過ごしていたことは、初回参加時の両側の上側頭回等の局所灰白質濃度の低さと関連しておりさらに初回参加時から数年後の2回目参加時への右上側頭回の発達性変化への負の影響(灰白質濃度の減少が少ないこと)と関連していました(図2)。

また、言語理解指数や年齢は、上述の同定された領域と同様の領域において、局所の灰白質量と負に相関していました。

こうした関連のうち、心理的関連や縦断的変化に関しては、とくに小さいお子さんほど親子で過ごす時間が長いことが影響するという証拠は得られませんでした。

さらに、親子で過ごしたさまざまな内容別の頻度の解析により親子でさまざまな内容の会話をより多くもっているという因子が親子で過ごす時間と同じような言語性理解指数や、上記の右上側頭回の局所灰白質濃度の横断的関連と縦断的変化への関係を示すこともわかりました。

3.研究成果の意義

今回の成果より、小児において長時間親子で一緒に過ごすこと、とくに会話をもつことで、脳の言語機能に関わる領域が影響をうけ、これが長時間親子で一緒に過ごすこと、とくに会話をもつことによる言語機能発達の増加と関連することが示唆されました。親の就学期前の子供への言語的働きかけや相互作用の言語スキル・知識の重要性はよく知られていました。今回の知見により就学期前だけでなくそれ以降の発達期においても親子で多くの時間を過ごすこと、会話を持つことが言語関連脳神経機能の良好な発達に重要であると示唆されたと考えられます。

また、脳画像解析、大規模なデータ、数年の期間をおいた縦断解析といった手法を用いて発達期の親子の相互作用の言語機能などへの好影響の神経メカニズムを新たに明らかにした点などから、従来にない画期的な研究成果と評価されたと考えられ、米国神経科学雑誌の権威であるThe Journal of Neuroscience誌に採択されました。

関連リンク川島隆太研究室 認知機能発達寄附研究部門長時間のテレビ視聴が小児の脳の発達に与える影響(東北大学加齢医学研究所)|KUMON now! トピックスKUMONが“歌と読み聞かせ”をおすすめする理由(わけ)|KUMON now! トピックスKUMONの子育て応援ウェブサイト mi:te[ミーテ]|KUMON now! トピックス