厚生労働省の資料によれば、児童養護施設の役割は「保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童(特に必要な場合は乳児を含む)を社会的に養護する」とあります。現在、全国に600か所ほどあり約3万人の子どもたちが生活し、近隣の学校に通っています。また、児童養護施設へ入所する子どもたちのおおよそ6割が虐待を経験しているという調査結果もあります。児童養護施設を含め、社会的養護を必要とする子どもたちが生活している施設の詳細は記事末尾の関連リンク「厚生労働省資料」からご覧ください。

“基礎学力”と“もっと学びたい”という気持ちが人生を拓く

那覇市より車で30分ほど南下した糸満市に児童養護施設・青雲寮(運営母体は社会福祉法人・袋中園<たいちゅうえん>)はあります。袋中園が運営する児童養護施設には「青雲寮」、地域小規模施設の「ともいき」と「つきかげ」があり(以後、総称して「青雲寮」と表記)、幼児から高校生までのあわせて36人の子どもたちが暮らしています。どの子も、沖縄の自然に溶け込んだように、たくましく育っています。

まず、青雲寮の施設長である山本先生に、施設の状況や子どもたちの将来についてうかがってみました。

山本牧生園長 子どもたちの「社会的自立」を目指し “学習”に注力していらっしゃいます |

「全国学力テストの結果などでもわかるように、沖縄県は全国的に見ると学力が低い地域ということになります。また、これは全国共通なのでしょうが、児童養護施設の子どもたちの学力は低い傾向にあると思います。しかし、それは施設に入るまで、学習らしい学習をする環境ではなかったためとも考えられます。施設に入ってくる子たちの半数以上は虐待を体験していますし、昼夜逆転で朝昼夕と食べるのさえままならない生活というケースも少なくありません。毎日机に向かうという気力もエネルギーもないような状況だった子が多いのだと思います」。

「ですから、まず“知らないことを学ぶのはオモシロイ”“できなかったことができるようになって楽しい”といった気持ちをもってほしいですし、毎日学習する習慣もつけてほしいのです。この二つがあれば、学力はおのずとアップしていき、基礎学力もつくと思います。基礎学力はとても大切です。自分はだいじょうぶだ、という自信や自己肯定感が育ちますし、進学先や就職先を選ぶとき、学力が不足しているために余儀なく別の道を選ぶということを最小限にできますから」。

青雲寮で大切にしている 子どもたちとの4つの約束 |

「“知らないことをもっと学びたい”“そのために努力しよう”という気持ちがあれば、ここを巣立ち社会に出てからも、立ち止まることなく、自分で考え、選択した道をしっかり歩んでいける人になってくれると思います。前向きに生きていけるとも思っています。いろいろ考えてみて、基礎学力とともに、そういった気持ちを育てるには公文式がもっとも合っていると感じています。公文式はわたしの前の施設長が導入を決めたのですが、まったく同じ想いで導入(算数・数学と国語)されたと聞いています」。

山本先生の言葉を裏づけるように、青雲寮の高校進学率はもちろん100%で、沖縄県立芸術大学へ進む子、手に職をつけたい、資格をとりたいと専門学校を選ぶ子も増えています。さらに、国立の高知大学に進学した子も。みな、志を持ち、一歩一歩しっかりと前へ進んでいます。

全職員で、施設の子どもたち一人ひとりを観る

つぎは、公文学習のベテラン担当の山城先生に、施設の子どもたちの様子をうかがってみましょう。

「うちの施設では、学校から帰ってきたら、まず学校の宿題、それから公文のプリントという順序で取り組みます。宿題に四苦八苦していた子でも、それが終わるや“ねぇねぇ、くもんちょうだい!”と自分から言ってきますね。もちろん、みんながみんな、そうではありません。施設に入ってきたばかりの子は“えーっ、なんでくもんするの?”と、明らかに拒否反応の子もいます。でも、施設のほとんどの子が、公文学習が生活の一部になっているので、とにかく毎日します。だからでしょうね、公文をいやがっていた子も、ブツブツ何か言いながらも教材に取り組みはじめます。始めはスラスラできるちょうどの学習内容ですしね」。

公文式学習に集中して取り組む 園の子どもたち |

「そして、それからの変化が興味深いというかうれしいのです。あんなに公文を拒否していて、文句を言っていた子が、教材が先へ進むと“イェーイ、やったぜ!”と満面の笑みで喜んでいるのです。そういう姿を見ていると、できなかったことができるようになったり、知らないことを学ぶのは、子どもにとって本来楽しいことなのだと感じます。うちの施設では、その楽しさをもっと増すために、公文学習をポイント制にして、一定量ポイントが貯まるとごほうびとして外へお出かけに行くんです。もちろん職員といっしょですが、親子で、あるいはきょうだいで遊びに出かけるような楽しい時間になりますね」。

さて、取材で青雲寮にうかがってから、ずっと感じていたこと。それは「青雲寮の職員の方々にチームプレーをしているような一体感」があること。公文学習担当の宮里先生に、そのあたりをうかがってみました。

公文式学習の主担当として、イキイキと 熱く語ってくださる宮里直樹先生 |

「この施設では、日替わりの輪番制で幼児担当・児童担当と、各職員が受けもつ子の年齢や学年が変わります。それに加え学習担当というのもあり、学校の宿題や公文の学習を見ます。ですから、全職員がすべての年齢(学年)の子を受けもち、公文学習も担当していることになります。これが一体感のおおもとではないかと思います。月に2回、全職員での会議があるのですが、“Aくんはホントに集中して学習できるようになったね”“そうそう、ぼくもそう思う”と、子どもたちの成長を共有できますから、いっそう一体感が強まる気がします」

なるほど、一体感のヒミツはこれだったのですね。「全職員で、施設の子たち一人ひとりを観ている」といっても過言ではないような気がしました。そして、子どもたちの変化について、宮里先生はこんなことを話してくださいました。

「公文を学習しての効果は、小学生のうちは“通知表の成績が良くなり、子どもたちもわたしたちもうれしい”というレベルですが、中学生になるとよりはっきりと効果が見えてきます。定期テストなどでの数学と国語の点数が上がり、それにともない学年での席次(成績順位)も上がります。これが、子どもたちには大きな自信になり、“くもんやっててよかった!”につながります。また最近では、高校生の子が、下の学年の子の勉強を見たり教えたりという場面も増えましたね。施設のなかで“学習”を大切にしてきた成果のひとつだと思います」

それぞれの夢の実現のために学ぶ子どもたち

施設の子どもたちにもインタビューをしたくなり、何人かの子どもたちに聞いてみました。まずは、学校では「算数と体育が好き」という小学2年生のTくんです。

「算数が好きだよ、計算がクラスでいちばん速いから。国語も好きだけど、本はもっと好きかな。1週間で11冊くらい読むよ。施設でのくもんはもっと好き。プリントがぜんぶ100点だと、もっとやりたくなるよ。大人になったら、くもんの先生かサッカー選手になりたい!」

Tくん、元気いっぱいのコメントをありがとうございました。つぎは、小学5年生のSさん。「学校では家庭科がいちばん好き」という女の子。

「家庭科のほかでは、国語が好きです。算数はふつうかな…。文章を読むのが好きなので、本もよく読みます。学校の図書館で借りて、月に10冊ずつ、年では120冊以上読むと思います。施設で公文をやっているせいか、学校の成績もちょっと良くなったような気がします。裁縫が好きなので、大人になったらアパレル関係の仕事がいいかなと思います。でも、料理も好きなので、パティシエやシェフもいいかな。えーと、動物も好きなのでトリマーもいいな!」。

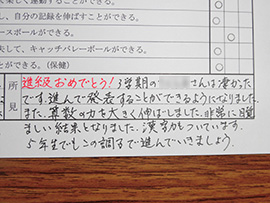

Sさんの通知表 担任の先生からのエールが嬉しいですね |

Sさんの夢はどんどんふくらんでいるようですね。ところで、このSさんの学校の成績のコメントがずいぶんひかえめであることが、学校の通知表を見てわかりました(写真をご参照ください)。

さて最後は、看護師を目指して、看護学校に通う、青雲寮のOBともいえるKくん、19歳です。

「看護師になろうと思ったのは高校2年のときです。高校の先輩たちが就職して県外に行くんですけど、仕事を辞めて沖縄に帰ってくる先輩もいます。でも、沖縄で仕事があるかというと、自分がやりたい仕事というのはなかなかないらしい。それで、いろいろ考えて、何か資格があって人の役に立つ仕事をと思い、看護師を目指すことにしました。人をサポートする仕事ということでは理学療法士や作業療法士といった療法士も考えたのですが、学校に通う期間の長さや奨学金の充実度などを考えて、まずは看護師になって、生活を安定させようと思いました。この施設で、公文を幼児から高校1年までやったおかげで、学校のテストもよくできましたし、看護学校の試験もパスできました。施設の後輩たちに贈りたい言葉は“泣くのは今だけ、後は笑える”ですかね。今のガンバリが、あとになって、きっと自分を支えてくれますから」。

Kくんのコメントを聞いて、その志の高さとしっかりした考えに感服しました。みんな、夢の実現に向けて、これからもたくさんのことを元気いっぱい学んでくださいね。

関連リンク 社会福祉法人 袋中園 社会的養護の現状について(平成28年4月)| 厚生労働省

|

子どもたちに学ぶ喜び、成長する喜びを 施設での公文式 児童福祉施設 児童福祉施設での学習支援は、創始者公文公(くもん とおる)自らの働きかけから始まりました。 詳細をみる |