盤上に広がる無限のドラマ

「一日一日を大切に」が囲碁の本質

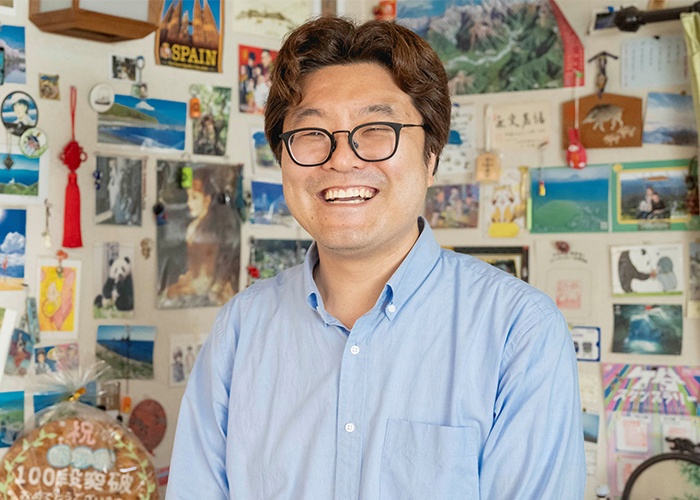

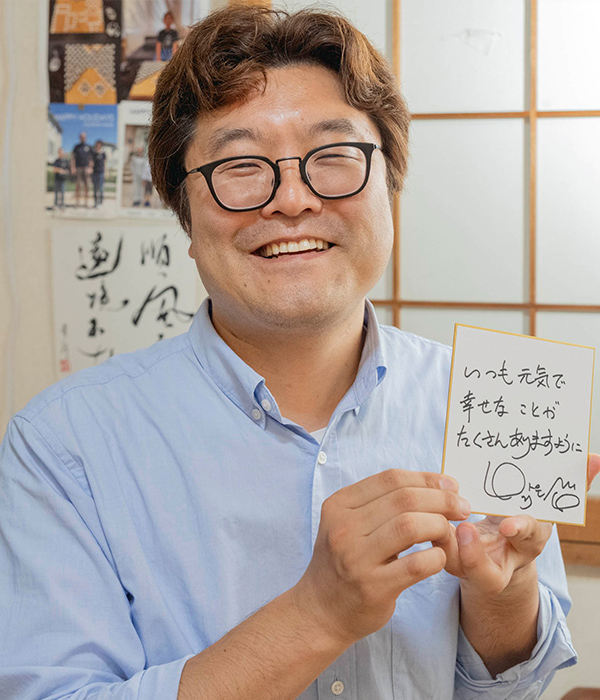

私が主宰する囲碁教室「洪道場」では、教えるのは子どもたちが中心ですが、大人もいます。プロ棋士やアマチュア全国代表を目指す人はもちろん、囲碁を楽しみたいという人も通っています。

囲碁はとてもシンプルな陣取りゲームです。1人が黒、もう1人が白の「碁石」を持ち、一手ずつ交互に「碁盤」に置いていき(これを「石を打つ」と言います)、相手より広い領地を囲った方が勝ちになります。シンプルですが、実はとても奥深い。私は40年間毎日囲碁を打っていますが、盤面が同じ形になったことは一度もありません。囲碁の面白さは無限なんです。

囲碁の起源は4,000年以上前と言われています。古代中国の王様のお墓から碁盤が発掘されており、王様が娘と息子の知育のためにつくったとの伝説が残っています。

当時、地球は球体ではなく、四角い土地だと思われていたため、四角い碁盤は地球を表しています。そして碁盤の真ん中(天元)は北極星、黒い碁石は夜、白い碁石は昼を表しています。碁盤の路(黒い線)は縦横19本ずつあり、碁石を置く交点は19×19で361箇所。これは1年を意味しており、一手が1日になります。王様は囲碁を通して、子どもたちに「一日一日を大切に生きましょう」と伝え、1年を振り返り、未来に向けて話し合う機会としたというのです。

プロの世界では囲碁は勝ち負けの話ですが、一般的には、囲碁を通して人として成長するというのが、本来の姿ではないかと思います。

囲碁はどこから打つのも自由です。それゆえ、その打ち方で、人の性格が見えてくるのが面白さのひとつです。ゲームの序盤に陣地を確定しやすい碁盤の隅に石を打つのは堅実な人、不確実性が高い碁盤の真ん中に石を打つのは冒険好きな人…というように人柄が見えてくるのです。

そして、盤面がどのように発展していくかはわからず、過去の対局と同じ盤面になることは二度とありません。黒と白、たった二色の石によって、いろいろなドラマが生まれるのが囲碁の醍醐味です。

世界アマチュア囲碁選手権戦で韓国代表に

「世界とつながれる」と実感

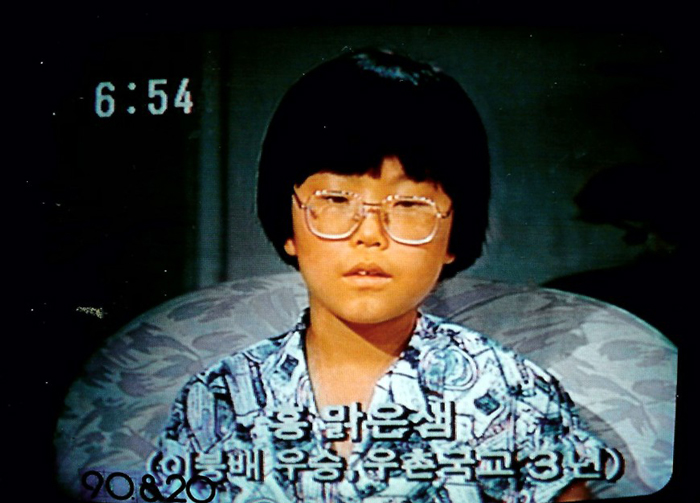

私は韓国で生まれ育ち、囲碁好きな父の手ほどきで、3歳の頃から囲碁を始めました。父は私をプロの囲碁棋士にさせるために、私を幼稚園に行かせず、友だちと遊ぶことも禁止するような厳しい人でした。小さい頃から学校よりも囲碁を重視した生活が続き、私はずっと囲碁が嫌いでした。ちなみに今は父と仲良しです。

私の囲碁嫌いが変わるきっかけになったのが、2000年に仙台で行われた世界アマチュア囲碁選手権戦です。そのとき私は20歳で、韓国代表として大会に出場しました。仙台で各国・地域から集まっている代表の選手たちと出会ったことで、こんなにたくさんの世界の人とつながれたのも、囲碁を続けてきたお陰なんだと実感できました。

ただ、選手権で使われる言語は日本語と英語のみ。通訳もおらず、ほかの選手が何をしゃべっているか、まったくわからなかったんです。そこで外国語の重要性に気づき、独学で日本語の勉強を始めました。そして2002年に飛騨高山で開かれた同大会に、再び韓国代表として出場した時は、より日本語を理解することができました。

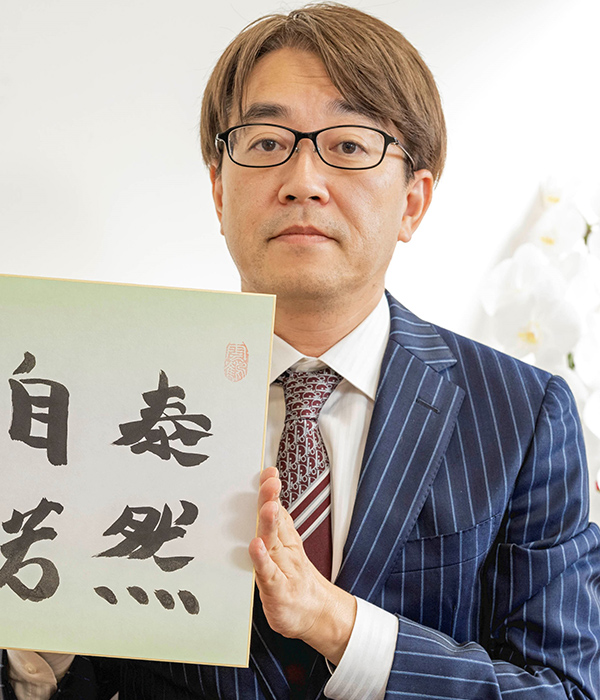

この大会で、子ども向けの囲碁道場「緑星囲碁学園」を主宰されている菊池康郎先生と出会ったことが、私の大きな転機になりました。私も先生のように「夢をもつ子どもたちを応援して、世の中の役に立ちたい」と思ったんです。

私自身は中学生の時にプロになるのを諦めていました。囲碁とは別の仕事をしようとアルバイトを探したこともあります。でもそれまで学校の勉強をしてこなかったため、一般的なことができず、断られてばかり…。高校1年の歳で人生詰んだと思いました。そこから切り替えて自分にできるのはやはり囲碁しかない、囲碁の仕事を頑張ろうと思いました。

「自分は韓国にいなくてもいいのでは? いろんな道があるのでは?」と気づいたのも、この大会の時でした。なぜ日本を選んだかというと、当時、韓国の囲碁熱は高く、街中にはすでに1,000以上の子ども向け囲碁教室がありました。しかし日本の子ども向け囲碁道場は、菊地康郎先生が主宰している緑星囲碁学園など少ししかなかったので、少しでも自分がお役に立てるところでやりたいと考えたんです。

でも母は大反対で、父は行くなら「もう韓国に戻るな」と。私も本気でやろうと思っていたので、父に言われたように韓国には戻らない覚悟でした。そうでないと日本の方々に失礼だと思ったんです。そうして2004年に来日しました。その後、海外に行く韓国の囲碁仲間も増え、今では世界中に友人がいます。

公文式と同じく大事なのは

「積み重ね」「反復練習」

来日時の所持金はわずか12万円。「なんとかなる」と思って、本当になんとかなったのは、囲碁を通じて知り合った日本で囲碁を指導する先生方のお陰です。来日して先生方のところにあいさつにうかがうと、碁会所での指導碁などの仕事を紹介してくださったんです。そして最初の碁会所で知り合ったのが、現在プロ棋士として活躍中の、当時6歳だった藤沢里菜さんでした。

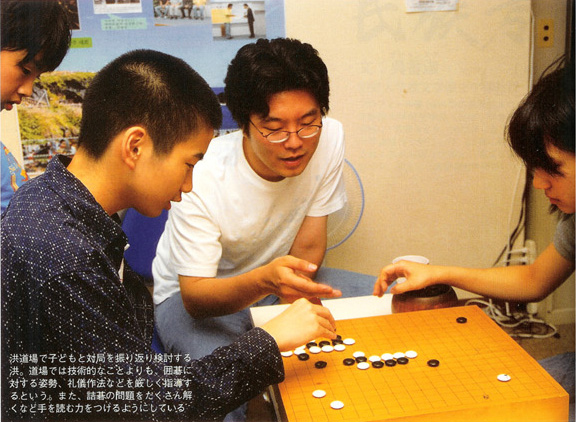

彼女をはじめ、子どもたちを教えていると、次第に評判が広がり、生徒さんが増えてきました。そこで2005年から「洪道場」という名で囲碁道場を始めました。うれしいことに、これまでに私の道場から32名のプロ棋士が誕生しています。

現在、プロ棋士になれるのは、毎年、東京で3名、関西で1名、中部で1名、女子1名の合計6名という狭き門。プロ棋士になるにはプロ試験に合格しなくてはなりません。日本棋院の院生なら試験を受けるチャンスが年に2回ありますが、日本棋院に所属していない人は年1回のみ。プロになるには6~7年の修業が必要で、毎日最低6時間は囲碁の勉強をしなくてはなりません。公文式と同様、毎日の練習の積み重ねと反復練習がとても大事です。

囲碁を子どもに教えるのは、メガネの度数調整と似ていると思います。「この子はもう少しできるかな」と少し教えるレベルを上げていったり、逆に簡単にしたりして、一人ひとりの「ちょうど」を探っていきます。しかしずっと同じだとレベルが上がらないので、少しずつレベルアップしていきます。これも公文式と同じですね。

私は単に囲碁の楽しさを広めたいだけでなく、子どもたちに「自分で考える力」をつけてもらいたいと思っています。というのも、今の時代、子どもたちはインターネットで何でも検索できてしまい、自分で考える力が退化しているのではと心配だからです。

囲碁は「どうしたら自分の陣地を広げられるか」を考え続けて、1回の試合で100回程、判断と決断をしなくてはなりません。この「考える」「判断する」「決断する」ことは、人生でも必要な力だと思っています。

|

後編のインタビューから -合宿や山登り、映画鑑賞も 「生きる力」を養う道場 |