指導者とは環境づくりのサポート役

田中:新著の中の座談会で、隂山先生は公文式の先生方(指導者)と話されていました。その感想をうかがいたいです。

隂山:予想通り実直で、「いい先生」だと感じました。社会が変化する中で「これがいいんだ」と入ってくるたくさんの情報を受け止めながら、独自に子どもに提供したいものもお持ちです。

田中:公文の指導者の特長のひとつは、教室に通うすべての子どもたちはもちろん、教室を卒業していったお子さんのことも気にかけていることです。指導者は、その子その子に合わせた教材をセットし、指導をしているからこそ、一人ひとりの子に思い入れがあるんです。

また、先生方(指導者)はいい意味であきらめが悪い。どんな子どもに対しても「絶対に伸びる」と信じて、その子のこれからの変化をイメージできている方たちが多いんです。教室に来る保護者の中には子育てに少し自信のない方もいらっしゃいます。その保護者の気持ちも全部受け止めながら、保護者と一緒にお子さんを見守り指導していくことを大切にしています。

隂山:面白いと思ったのは、公文としての共通性とは別に、指導者3名の方がそれぞれにこれまでの生きてきたストーリーをお持ちで、それが子どもへの接し方にも微妙に変化を与えていることです。

田中:指導法は同じなのですが、バックグラウンドやキャリアの違いによって、指導スタイルや子どもとの向き合い方、かける言葉は指導者ごとに異なります。個性は先生それぞれですが、共通しているものは、常に「これでいいのか」と自身を顧み、変化・進化し続けようと研鑽を重ねておられることです。学び続ける集団というのが公文の指導者の特長と言えるでしょう。

隂山:指導者として自分の言葉で子どもに語ることは大切です。借り物の言葉では伝わりません。本当にすばらしい先生方だなと思って聞いていました。

学びは子どもたちがつかみ取っていくものであり、重要なのはそのためのエンジン(原動力)を指導者が見つけることです。これは公文式と私がやってきたことの共通項であり、本来教育とはそういうものだという、ある種の哲学だと思うんです。「一人ひとりの能力を高めて、子どもたちには自由自在に新しい可能性を切り拓いていってほしい」という“同じ教育”をする者としての対話だと感じました。

田中:ありがとうございます。コロナ禍で少し中断していましたが、指導者を対象にした集合型の研修も再開しています。先日も、世界の公文式指導者が来日して、事例をもとにした勉強会を実施しました。言語は違いますが世界で同じ教材を使っているからできることです。

隂山:私は“寺子屋”は世界最高の教育システムだと思っていて、おそらく公文式と寺子屋の共通項は多いんだろうなと思います。国際的であり普遍的であり、そういう意味で公文式が世界に出ていったのは非常に理解できます。

田中:公文の指導者は、保護者の必死な思いも受け止めながら子どもを第一に考える、まさに環境づくりのサポート役です。ちょっとしたヒントでも親御さんには福音のように響くこともある。指導者が前に出るというよりは、家庭の教育をもっとなめらかに、もっと子ども中心で考えられる役割として、時には黒子のように、家庭をサポートします。

隂山:確かに大学進学の重要性もあるので、親御さんたちの気持ちもわかります。そのために「教える」という作業がすごくクローズアップされます。ところが、私にしても公文さんにしても、基本的には教えませんよね。学校的に言うと、いかに教えるかで教師は苦労するが、教え方が上手くなればなるほど、子どもは受け身になります。その矛盾に気がついたときに、教材だと気づいたんです。

子どもたち自身がもっている基礎的な能力を使って自ら挑戦するようになるには、「何を教えるか」ではなくて、「はい」と渡す教材が重要です。また公文と同じになっていますが(笑)。私は「ピンポイント」と言うのですが、教材の本質を子どもに理解してもらえれば、どんどん先へ行きます。公文さんは、最終的に「微分積分ができる」をゴールにして、その要所要所にピンポイント(重要ポイント)を置かれている。これが公文式の教材の一番重要な点だと思います。どこにピンポイントを置くかで子どもの学習の進展度が変わってきます。

田中:公文式は元々自習教材ですから、そこにおける指導というのは、いかに個人別に対応するか。機械的に渡すのではなく、この子の場合にはここで復習させようという復習ポイント、訂正のさせ方が重要ですね。

「自分は可能性をもっている」ことを

絶えず自覚していく

隂山:私が今の子どもたちに足りなくなってきていると思うのは「目標」です。どこかの大学に入りたいというのはあるのかもしれませんが、本人が本当に思っているのでしょうか。人間は、幸せを生み出していく力をもっているはずなので、そのために「どうすればいいか」と考え、やってみるのが人生です。

そのための学習であり、学力であり、それを通じて、例えば微分積分など、ある課題に対して、あるプロセスをたどって達成する。そのくり返しの中で、「自分は可能性をもっている」ことを絶えず自覚していく。それが学習の本当の意義だろうと思うんです。

ところが「これを勉強したら、この高校へ、この大学へ」となってしまい、「目標や自分の幸せは何か」ということへの意識は薄れてきている気がします。何より親御さんにそれがない。家庭の中にワクワク感がないんです。何をもって自分の幸せとするのか。やらされることや情報が多すぎて、自分と向き合う機会が少ないように感じます。

田中:自学自習で基礎学力を身につけた子どもは、自分自身の過去とも向き合えて、成功体験とともに自分が乗り越えた道筋を信じて、未知のものに向かっていけます。未来が予測されにくい時代の中で、自分をしっかりもち、切り拓いていく。どの子もお世話になったことに対して恩返しをしたいと思っているでしょうが、それがすごく具体的で、社会に恩返ししたいこと、かつ自分のやりたいことが一致しています。

隂山:子どもにだけでなく、親御さんに伝えたいことがあります。おそらく日本のお父さん、お母さん方の特徴だと思うのですが、心配性な人が多いです。心配事は起きてから考えましょう。先回りしすぎるとかえって状況を悪くしてしまいますし、その不安が子どもの前向きな心を失わせてしまいます。だから「絶対大丈夫」と言ってあげてください。

田中:子どもは大人の不安を察知しますよね。一番近くの大人(親・教師)が「絶対大丈夫」と言ってくれたら、「やってやろう」という気持ちになるでしょう。そもそもどの子もそれぞれ可能性をもって生まれてきています。できないところに目をつけて正そうとするのではなく、できるところからやっていく。子どものよい部分をどれだけ見つけて、認めて、ほめ、伸ばしていけるかどうかです。これはどの親御さんも絶対できます。

隂山:親は気楽に構えるのが一番ですね。

「小さな自信」が太い幹をつくっていく

田中:最後にぜひ隂山先生の今後の抱負をお聞かせください。

隂山:まずひとつは、学校教師として子どもを伸ばす方法をつくってきたので、それを完成させたいですね。もうひとつ、気になっている問題は不登校です。日本国憲法は国民の最低限の生活を保障するために3つの義務を定めています。勤労と納税、そしてそれを実現していくための教育です。

ところが今それらができない若者が増えています。社会そのものが成り立たなくなってきているという強い危機感があります。それが最も象徴的に現れているのが不登校です。不登校は増え続けています。

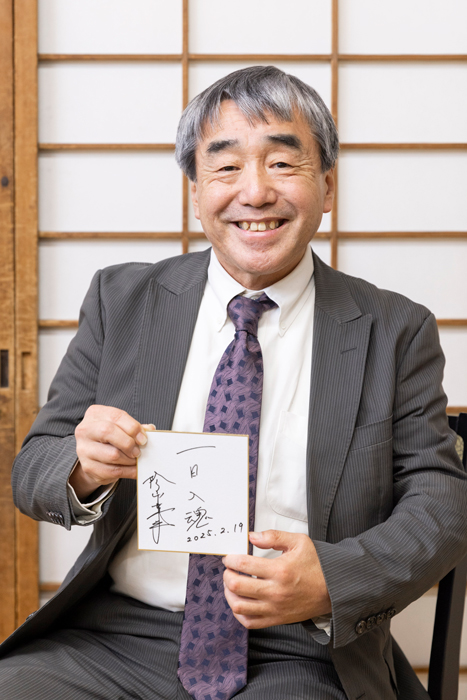

「一日入魂」

私は、やはり社会のセーフティネットとしての学校教育にもこだわりたい。不登校の大きな要因として、象徴的なのは分厚く難しくなった教科書です。その教科書をあっという間に片づけて伸びていけるメソッドの確立を追求しようとしています。そうすれば子どもたちの学習負担は減り、時間ができます。その時間で遊ばせてあげたい。

夢がない、目標がない、何をしたいかわからないというのは、遊んでいなければ、そりゃそうだろうと思います。友だち同士で自分たちの価値観をぶつけ合いながら、泣いたり笑ったりしながら、一番大事なことを学んでいく。学校にはそれができるのではないかと思っています。

田中:公文は家庭教育の立場ですから、これまで以上に子どもたちの将来の自立に向けて力を注ぎたいです。子どもが自分のやるべきことに向き合い、乗り越えていくことで、自信や余裕をもった自分の人生を送ってほしい。やがて子どもは自立しますから、子どもの将来のことまで考えて保護者の皆様には、励まし見守っていただきたいと思います。

「昔はよかった」という人がよくいますが、私は「今がよい」と言えるような大人に育っていってほしいと願っています。そのためには、「小さな自信をつくる」ことが必要で、それは一見地味な基礎のくり返しや、小さな承認だと思うんです。「それでいいんだよ」「絶対大丈夫」。その一言で、基礎学力は太い幹となっていき、隂山先生の新著に書かれているように、子どもたちのよい「未来」や「人生を自分で切り拓く力」につながるのでしょう。

隂山:基礎の中にはレベルがあり、求められているのは圧倒的にハイレベルの基礎です。これが身について初めて、応用や活用ができます。ですから難しい問題を解くと賢くなると思うのは錯覚です。ハイレベルの基礎さえ身についていれば、子どもの方から「もっとやりたい」と学ぶ意欲が出てきて、人生なんとかなります。

田中:おっしゃる通りだと思います。あらためて基礎の大切さと、それを引き出す我々の役割を痛感しました。本日はどうもありがとうございました。

<対談を終えて 感想>

田中:感じたことはふたつあります。ひとつは、隂山メソッドはこんなに公文式と共通点があるのかという驚きです。大切にしているところ、目標が一緒だということを、直接対談させていただくことで実感いたしました。

もうひとつは隂山先生の熱量です。誰よりも学校のことを愛されていて、どうしたらいいかと考えている隂山先生だからこそ、いろいろな課題を感じられている。学校教育の改革を目指し続けておられる隂山先生に負けず、私たちも「もっといいもの」を求め続けたいと強く思いました。

隂山:公文はやはり学習の巨人なんです。鉄板の学習モデルです。そして私が改めて強く感じたのは、公文公さんの存在の大きさです。公文公さんの想いを、「公文式」という形で引き継ぎ、深め、世界に広めています。今回の対談では田中社長とお話ししましたが、どこか公文公さんに通ずるところがあるように感じました。

田中:生前の創始者に直接薫陶を受けた指導者から、後輩の社員や指導者が国内外で学び、公文のメソッド、公文公の思想が普遍的にかつ世界中に広がることを目指して、これからも私たちは公文式を継承し続けてまいります。本日は力強いエールを送っていただいた時間になりました。ありがとうございました。

|

前編のインタビューから -「百ます計算」で子どもたちが “手がつけられない賢さ”に |