江戸っ子の

ユーモアと反骨精神

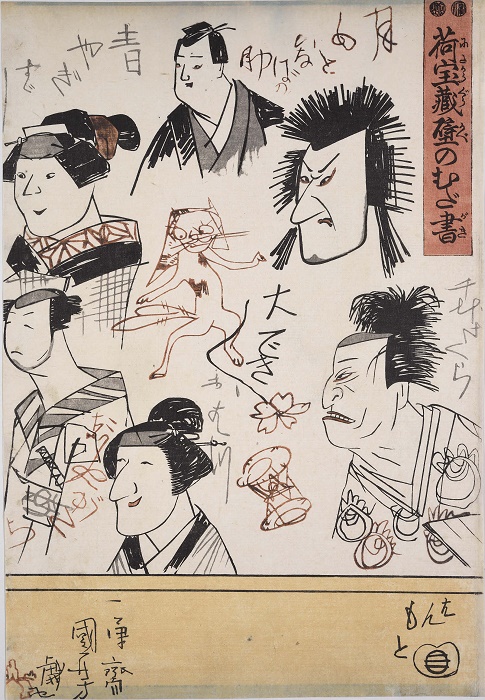

最初にご紹介するのは、歌川国芳による「荷宝蔵壁のむだ書」という作品です。国芳は武者絵の名手であり、本来は大変絵が上手な絵師なのですが、描かれた絵はまるで子どもの落書きです。ではなぜこのような浮世絵がつくられたのでしょうか。

江戸時代、歌舞伎や浮世絵は幕府の権威失墜や風俗の乱れにつながるものとして、たびたび取り締まりを受けました。中でも取り締まりが厳しかった天保の改革では、美人や役者を描いた浮世絵に規制がかかります。

そんな取り締まりからしばらくして制作されたのがこの浮世絵。作品タイトルは「蔵の壁に描かれた、ただの落書き」という意味なのですが、当時の芝居好きならすぐに分かる、人気役者の特徴を上手に捉えた「落書き」を楽しむという趣向。江戸っ子のユーモアと反骨精神の面目躍如といったところですね。

取り締まりの

抜け道になった

子ども浮世絵

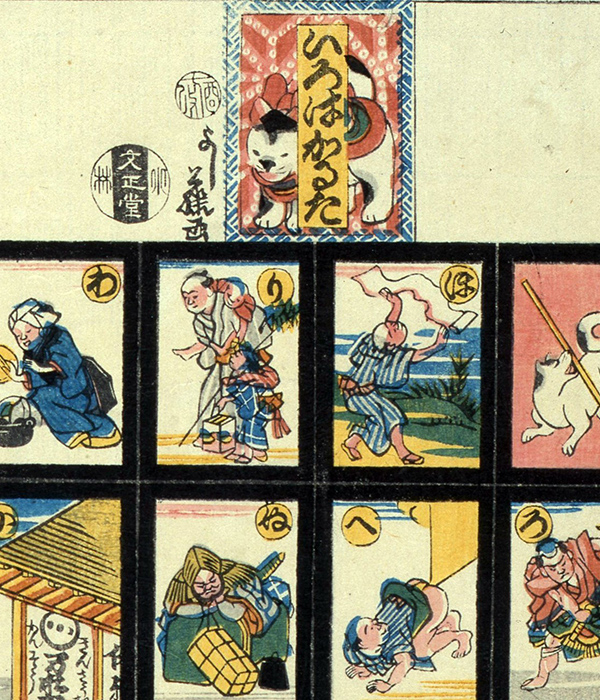

次に紹介するのは「子供遊 宝の当物」という作品です。江戸時代最後の年である慶応4年、このような「子ども遊び」の浮世絵が大量に制作され、そしてよく売れました。しかしこれは単なる子どもの絵ではありませんでした。

実はこの「子ども遊び」の浮世絵は、幕府軍と朝廷軍とが戦う戊辰戦争の状況を表わしたものなのです。浮世絵では、政治のことや具体的な武将を題材とすることが禁じられていました。しかし国を二分して戦う幕府軍と朝廷軍の争いは、当然庶民も気になるところ。そこで編み出されたのが、「子ども遊び」を隠れ蓑にして戦況を伝える浮世絵だったのです。

子どもたちが着ている着物の柄や並んだ宝物は、全国の藩の特産品や家紋をもじったもの。現代なら、うどんを食べている子どもは香川県、たくさんの木が描かれた青い着物を着ている子どもは青森県、といった具合です。そして一人ひとりの子どもの様子やセリフを読み解くと、どの藩が偉そうにしていて、どの藩が周りの顔色をうかがっていて…という力関係が分かるといった趣向となっていたのです。

これならば、お役人が「なんだ、この浮世絵は、けしからん!」と取り締まろうとしても、「子どもが遊んでいる浮世絵の何がいけないのですか?この絵を見ていると、小さいころ、友だちとよく遊んでいたことを思い出して、なんだか懐かしくてねぇ」なんて言われては、それ以上追求できません。

江戸のなぞなぞ遊び

「判じ物」を楽しもう

このように、江戸の人々は笑いやユーモアをうまく日常生活の中に取り入れて、楽しんでいました。そんな江戸の人々のユーモアセンスを、現代の私たちも同じように楽しむことができるのが、「判じ物」と呼ばれる浮世絵です。判じ物とはイラストを使ったなぞなぞ遊びの浮世絵。描かれたイラストをヒントにして、テーマに沿って集められたものの名前を当てていく判じ物は、江戸っ子に大人気の浮世絵でした。

ではここで、食材である「乾物」がテーマの判じ物を例に、判じ物を体験してみましょう。これらは「はんじものかん物づくし」(歌川重宣)という作品から抜き出した、乾物の名前を示す絵です。

まずは左の絵から行きましょう。「鞠(まり)」の上半分と「目(め)」が描かれていますね。これをまとめて読むと「豆(ま・め)」となります。次に真ん中の絵ですが、人の「ひじ」から「木(き)」が生えているので、「ひじ・き」。そして右の絵ですが、大きく描かれているのは黄色い蔵ですね。そして蔵の下に描かれているのは、なんと「毛(け)」で、右上に「〝」をつけて「げ」と読ませます。これらを順に読めば「き・くら・げ」となります。いかがですか?判じ物は遊びですから、堅苦しく考えてはいけませんよ。

江戸時代というと歴史の教科書の中に出てくる、遠い時代の話のように感じるかもしれませんが、今回ご紹介したような浮世絵を笑いしながら楽しんでいた江戸の人々を想像してみると、ずいぶんと身近に感じられますね。

– + – + – + – + – + –

Webサイト「くもん子ども浮世絵ミュージアム」では、夏休み期間(~8月31日)限定で、鳥をテーマにした判じ物「鳥のはんじもの」(歌川国盛)の画像データを無償提供いたします。ダウンロードのリンクはサイトの「新着情報」に掲載しますので、プリントアウトをして親子で楽しんでみてください。正解は、サイトの「浮世絵・史料を探す」ページで、「鳥のはんじもの」と検索していただくと、21種類の鳥の名前が書かれた作品情報を読むことができます。

この夏休み、子どもさんと一緒に「判じ物」をつくってみるというのも面白いかもしれませんよ。

関連リンク Webサイト「くもん子ども浮世絵ミュージアム」がリニューアルオープン|KUMON now! KUMONレポート-子ども文化史料編|KUMON now! くもん子ども浮世絵ミュージアム