幼児は、「かな」より「漢字」を覚えやすい

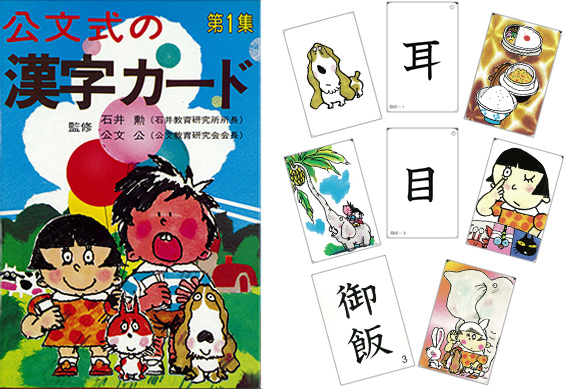

「公文式の漢字カード」は1978年に生まれました。

公文式の創始者・公文公は当時、漢字教育を熱心に行っていた石井式の石井勲先生と交流があり、「幼児にとって漢字はかなりやさしい」、「90%の子どもは満2歳で漢字100を区別でき、重度の障害児でも漢字がわかる」、といったお考えを大変興味深く聞きました。

公文公は、「算数・数学だけではなく、子どもたちを本好きにして本から学べるようにしたい」という強い願いをもっており、本を読めるようになるための語彙を、幼児がひらがなより楽に覚えられるといわれる漢字で増やすことをねらって「漢字カード」が開発されたのです。

最初はトランプサイズでしたが、乳幼児はもっと大きい方が扱いやすいと、翌1979年にはお母さんの顔と同じくらいの大きさで「大判漢字カード」が刊行されました。この「大判漢字カード」への改訂時には、大判とハガキ大の中判、大判の半分の小判の試作品を作成し、検証が行われました。(現在の「漢字カード」の大きさは、大判漢字カードと同じB6変型 縦19.3×横12.9×厚さ2.8cm)

「公文式の漢字カード」1~2集 監修:石井勲・公文公 1978年発売。1集は入園前の、2集は入園後の幼児の生活語彙を中心に各240語、計480語を収録。トランプ大のサイズは幼稚園生や小学生に人気があり、長く親しまれた。 |

最初の「大判漢字カード」1~3集 監修:公文公 1979年発売。2歳児の保有語約300から、とくに身近な90語を精選。イラストの面にも漢字を入れて、文字への意識を高めた。 |

この頃、公文公は数学のK教材(高校レベル)を学習している小学2年生に注目しました。このお子さんが小1の時に、分数計算の方法を自分なりにまとめた“算数論文”ともいうべき見事な作文を書いていたのです。調べたところ、2歳の時から父親が作った文字のカードによって、ひらがなを1か月半で、カタカナを1か月で覚えた優秀なお子さんだったということがわかりました。

他の生徒たちの事例を調べ、読書能力こそ自学自習を可能にさせ、自学自習の効果を高めることがわかってきました。子どもが本をどんどん読み、国語力が高くなることで、子どもの総合的な能力が高まる。数学をできるようにするためには読書能力をまず高めるべきだーー。公文公は確信を高めていきました。また、2歳3か月で480文字の漢字が読めるようになった子や、ミルクがほしいときには「牛乳」、おなかがすくと「御飯」の漢字カードを持ってくるという10か月の子どもの事例など、漢字に対する幼児の能力の高さを示す報告が相次ぎました。

漢字はひらがなより視覚的に特徴があります。そのうえ、1字1字に意味があるため、とくに乳幼児期の子どもは興味をもって覚えやすいのです。また、たくさんの漢字をくり返し見て覚えるうちに、ものや形をパッと見分ける力や記憶力なども育っていきます。

乳幼児は「童画」より「精密画」が好き

最初の「大判漢字カード」と現在使われている「漢字カード」を比べると一目瞭然の違いがあります。それはイラストです。

初期のものは、一見すると幼児が好みそうなかわいい童画(子ども向け絵画)でした。ところが改訂のために、写真と精密画と童画の3種類の試作品を作って、全国各地で100人近い幼児を対象にどれが好きかを調べた結果、2歳、1歳・・・と年齢が低くなるほど、より本物に近い精密画を好む傾向にあることが検証されたのです。

そこで、1985年「大判漢字カード』は幼児がより親しみやすく、かつ実物に近い絵を採用した「新大判漢字カード」に生まれ変わりました。

「新大判漢字カード」1~3集 監修:公文公 1985年、幼児に親しみやすく、かつ実物に近い絵柄に改訂。裏面の文字の色も黒一色から目にやさしいグレー調に変更。 |

現在の「漢字カード」1~3集 小さなお子さまの身のまわりにある親しみやすいことばを中心に収録。1集には、漢字1文字で表されることばを40語収録。(パッケージのイラストは公文式OBのももろさんのもの。) |

この大判の漢字カードは、子どもに見せて読んであげるだけでなく、語りかけに使ったり、親子でカルタのように遊んだり、時計の横に時計のカードというように実物のそばに置いたり…と、さまざまに工夫され、親しまれてきました。後に国語教材にも組み込まれ、今でも幼児生徒にとって欠かせない教具となっています。

公文公は子どもたちの能力を高める優れたものであれば、どんどん取り入れて試してみようとしました。効果の高さがわかった後も、実験や検証をくり返して、さらによいものを求め続けました。漢字カードには、公文公のあくなき可能性を追求する姿勢と、すべての学習の基本となる読書力への想いが込められているのです。

関連リンク 漢字カード1集