「4技能」の日本の現状と今後の目標

2020年度から実施されていく次期学習指導要領。小・中学校では2018年度から先行実施が可能となっています。セミナーで向後秀明教授は、前職(文部科学省初等中等教育局教育課程課・国際教育課教科調査官)で学習指導要領の改訂に深く携わられたご経験をふまえ、「日本の英語教育改革への期待と指導者に求められること」についてお話くださいました。

文部科学省では「英語教育の在り方に関する有識者会議」での提言を受け、日本人の英語力について「今後10年間で世界標準、さらに、アジアのトップクラスを目指す」ことを目標に掲げています。英語力を測る際に指標となるのは、CEFR(※)という世界で導入されている言語能力の指標。文部科学省は、生徒が目指す英語力の具体的なゴールとして「高校の必履修科目(多くの高校生は1年次に履修)終了時点でCEFRのA2レベル、卒業段階でB1レベル」と示しています。

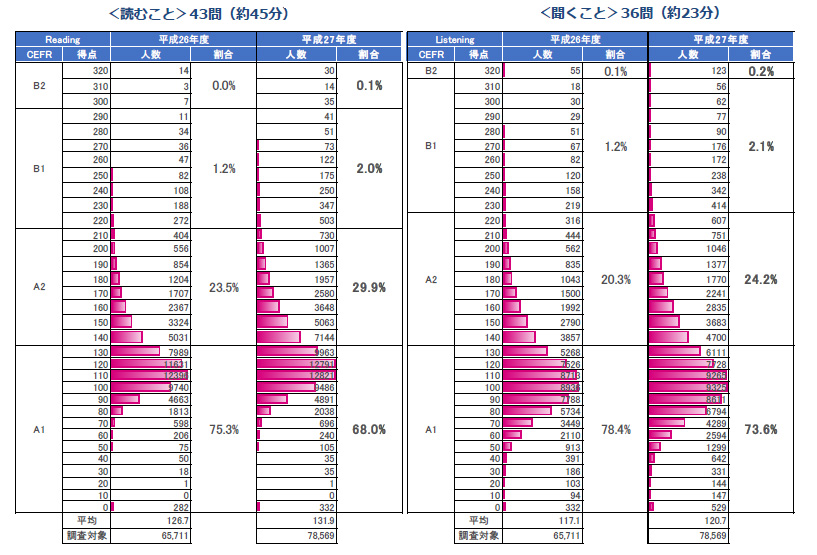

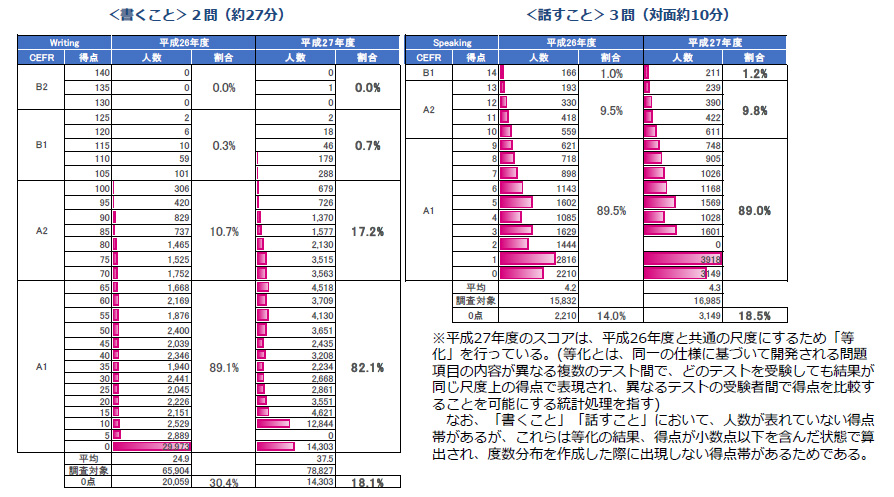

向後教授はまず、文部科学省が実施した平成27年度の高校3年生の「英語力調査(4技能テスト)」の結果を共有。「読む」、「聞く」はCEFRのA1(初級レベル)の上位にボリュームゾーンがあり、「書く」は8割強がA1、「話す」は約9割がA1という状況でした。また平成28年度の中学3年生の結果については、「書く」がA1上位に50%以上の生徒が入っているものの15%にあたる約15万人が0点、「話す」は約7割の生徒がA1下位です。総括すると、「国が中3の目標として設定したレベルに3年遅れで高校3年生がようやく到達しつつある」というのが日本の生徒の現状だということです。

|

|

文部科学省HPより

こういった状況を踏まえながらも、向後教授からは「今後、中学生に対する全国学力・学習状況調査や高校生に対する大学入試の英語では、4技能テストが導入されます。学校で4技能がバランス良く総合的に指導され、評価も4技能評価になれば、日本の生徒の英語力は必ず上がっていきます。他の国にできて日本にだけできないということはありません」といった力強いお言葉がありました。

※CEFR

CEFR(「ヨーロッパ言語共通参照枠」)は、欧州評議会(Council of Europe)によって2001年に「ヨーロッパの言語教育の向上のために基盤を作ること」を目標に正式に公開された言語レベルの枠組みです。あらゆる言語を6つの段階(A1・A2・B1・B2・C1・C2)に分け、それぞれのレベルに言語機能に基づいた『Can Do Statements』によって、その言語を用いて「具体的に何ができるか」を示しています。CEFRは語学シラバスやカリキュラムの手引きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の評価のために、透明性が高く分かりやすい包括的な基盤を提供しています。

技能統合型タスクによって、「5領域」の英語力を育成する

向後秀明教授 |

つづいて、実際の学校で行われている授業の様子を映像などで紹介しながら、「技能統合型タスク」についてご説明くださいました。やや聞き慣れない言葉かもしれませんが、技能統合型タスクとは、「聞いた内容を英語で説明する」(「聞くこと」+「話すこと」の統合)や、「読んだ内容に対する賛否や自分の考えを述べる」(「読むこと」+「話すこと」の統合)など、2つ以上の技能を統合的に結びつけた言語活動のことです。向後教授は、次期学習指導要領で目指している「主体的・対話的で深い学び」を外国語教育の枠組みにおいて実現するためには、このように複数の領域(技能)を統合させて行う言語活動が重要になってくるだろうと語りました。

また、次期学習指導要領では「4技能」という表現が「5領域」になっていることをご存知でしょうか。向後教授からは、これまでの「話すこと」を、CEFRを参考にして「話すこと(やり取り)」と「話すこと(発表)」に切り分けたためだという説明がありました。その理由として、授業視察に行った際、生徒が事前に覚えてきた内容を発表する授業が多かったことを挙げられていました。一見英語を使った授業としてよく見えるが、暗記した内容を発表するだけでは子どもたちのコミュニケーション能力を育むことにならない。そういった状況を脱却するためには、「やり取り」と「発表」を分けてスピーキング能力を指導・評価していくことは大きな意味を持つだろう、と述べられました。

英語教育改革を可能にする条件を整える

次に、英語教育改革を進めていくうえで、それを可能にする条件を整えることについてお話くださいました。次期学習指導要領には、学校教育が育成を目指す資質・能力の三つの柱として、①生きて働く「知識・技能」の育成、②未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成、③学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性」の涵養が明記されています。外国語教育における主眼の置きどころとして、向後教授は、育成すべき資質・能力である「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力等」の関係について注意が必要で、まず最初に「知識・技能」があってその上に「思考力・判断力・表現力」が身に付くという階段状の並びではないことを教員自身が理解しなければならないと指摘。そのことを外国語教育で考えてみると、例えば、“まず語彙・文法をしっかりやっておかないとその次はない”などととらえてしまわずに、“思考・判断・表現することを通して新たな知識が身に付くということもある”というように、この両者は行ったり来たりする関係にあることに言及されました。

さらに、英語教育改革を可能にする条件として、大学入試改革をあげました。現在検討が進められている「大学入学共通テスト」の「英語」で、4技能を適切に評価するために外部の資格・検定試験を活用することについて、これまで国としては認めがたいと考えられてきたことがようやく認められた印象がある、と感想を述べられました。「大学入学共通テスト」としてどの試験が認定されるかは、年度内に発表される予定です。

セミナー参加者の声

参加者からは、「英語教育が変化している今、教室の側も大きく変わっていかなければならない。その方向について具体的に示されていたのがよかった」「学校にもどり、自分にできることからやっていこうという気持ちにさせてくれる講演でした」「次期学習指導要領に向けて早めに対応する必要性を感じました」「4技能から5領域に至った背景を知ることができた」といった声が聞かれ、充実した内容のセミナーとなりました。