高2で音大受験

高3でフランス留学を決意

音大受験を決めたのは高校2年生の時です。実は最初は、食事や栄養に興味があったので管理栄養士を目指して理系クラスに進みました。ところが、向いていなかったのか勉強がすごくつらくて…。それで音大も視野に入れ、初めてプロの方に習ったところ、「音大のほうが向いている」と勧められました。すでにコンクールにも出場していて、勉強よりもそちらにやりがいを感じたので、音大を目指すことにしました。

高校3年生の時に、毎年夏に開催されるビュッフェ・クランポン社主催のクラリネットのアカデミー「欧日音楽講座」に参加しました。クラリネットという楽器は、フランス式とドイツ式があるのですが、日本を含めほとんどの国で使われているのはフランス式です。フランスで修業された先生も多く、この講座でもフランス人の演奏家が講師だったこともあり、自分もいつかはフランス留学をしようという思いが芽生えました。ちなみに、完全帰国後からこの講座の通訳をさせていただいています。

公文式の教材にはフランス語もありますよね。公文国際学園では、希望する教科を学べたので、高校2年生の時からフランス語の教材で自学自習していました。

ただ本格的に学び始めたのは音大の2年生の時からです。音大に入学後、フランスで行われた講習会に初参加した際、通訳がなく、言葉がわからないつらさと悔しさを痛感、自分の言葉でコミュニーケョンを取って自分の言葉で理解したいと強く思いました。

それで週1回4時間、大学の日本人の先生に文法を習い、週2で日仏学院に通ってフランス人の先生に会話とリスニング、作文を徹底して教えてもらいました。クラリネットと同じくらい熱心に勉強していましたね。

語学上達の秘訣は、「時間をかける」「日を空けない」こと以外にありません。前編でお伝えしたように「毎日継続する」ことがとても大切だと思いますし、真剣に向き合わないと、ひとつの言語を操るのは難しいでしょう。「使う機会」も大切です。好きだからということと、わかった時の喜びがあったから続けられたのだと思いますが、私は今でもずっとフランス語を勉強しています。楽器も同じで、学びに終わりはありません。でもそれが楽しいんですよね。

大学4年生の時に初めて日本のオーケストラに呼んでいただきました。初めてプロと共に演奏するということで、心臓が喉から出るんじゃないかというぐらい、人生で一番緊張しました。でもすごくうれしくて自信につながり、オーケストラで演奏したいという思いにつながりました。フランス留学時も、現地のプロのオーケストラに呼んでいただく機会があり、それも将来の夢を描くきっかけになりました。

素晴らしい先生方や仲間との出会いがあったフランス時代

日本の音大を卒業し、希望していたパリ地方音楽院へ入学することができましたが、クラスに日本人は私だけ。でもみんなすごくやさしくて、子どもに言葉を教えるようにフランス語を教えてくれたり、パーティーに招いてくれたり。そうして言葉を覚え、コミュニケーションを取れるようになり、どんどん仲良くなりました。

パリで1年間学び、リヨン国立高等音楽院に進みましたが、この受験が一番つらかったです。フランスの音楽教育は特殊で、パリとリヨンにある2つの国立高等音楽院のどちらかで学ばないと、クラリネット専攻の学士と修士は取得できないんです。そのため、みんな国立に入りたくて練習しているのですが、かなりの狭き門。希望者は世界中からやってくるし、フランスの現地の子にはかないません。合格を目指して、真剣に楽器に向き合いました。

(パリ地方音楽院教授、

リヨン国立高等音楽院助教授)と

フランスのいいところは、公文式と似ていてレベルが細かく分かれており「この練習曲をやれば伸びる」というメソッドが確立されていることです。一方で技術面が一定以上でないと入学して学ぶこともできないので、パリ地方音楽院で習っていたフランク・アメ先生に、エチュードと呼ばれる練習曲をたくさん課題に出していただいたりして、先生と二人三脚して合格することができました。リヨン国立高等音楽院入学後も、プロになるためにニコラ・バルディル先生に厳しく指導いただきました。

渡仏当初はフランス語もままならず、技術もなくて「この中で私はやっていけるのか…」というつらさはすごくありましたが、素晴らしい先生方や仲間との出会いがあって今があると思います。

一般の教育システムについては、フランスと日本の差を感じています。日本では現代文を読んで「この時の主人公の気持ちを選択しなさい」という設問があると思いますが、フランスではありえません。主人公がどう感じたかという捉え方は読み手によって様々ですし、「あなたはそれに賛成ですか、反対ですか」「それはなぜか」「自国の文化と比較してどうか」などと考えさせて結論を書かせます。

私も日本にいた時は「自分はどう感じるのか」とは、あまり考えたことがありませんでした。なのでフランスで「私はこういうことが好きだったんだ・嫌いだったんだ」と自覚するようになりました。でも、それを押し付けてしまったら協調性のない世界になってしまうので、日本の協調性を伸ばす教育の中に、自分の意見もきちんと考えたり発言したりできるような環境を整えていくのがいいかもしれませんね。

フランス生活を経て、先日公文国際学園の先生から「言語化できるようになったね」と言われました。在学時代は何を考えているのかわからなかったそうです。今は通訳という言葉を扱う仕事をしているからかもしれませんが、相手に伝わりやすく話すことを意識しています。うまくやっていきたいからこそ、言語化することが大切だと感じています。

目の前の仕事をひとつずつ大切に

その積み重ねが一番大事

音楽家を目指しているお子さんに伝えたいのは、いい先生と出会い、その先生を信じて一緒に練習していきましょうということです。また、ただやみくもに練習するのではなく、何年後までにここまで行きたいと思うのであれば、逆算して1か月でこの1冊を終わらせるというように、ある程度のスケジュール感を立てて練習していくといいでしょう。

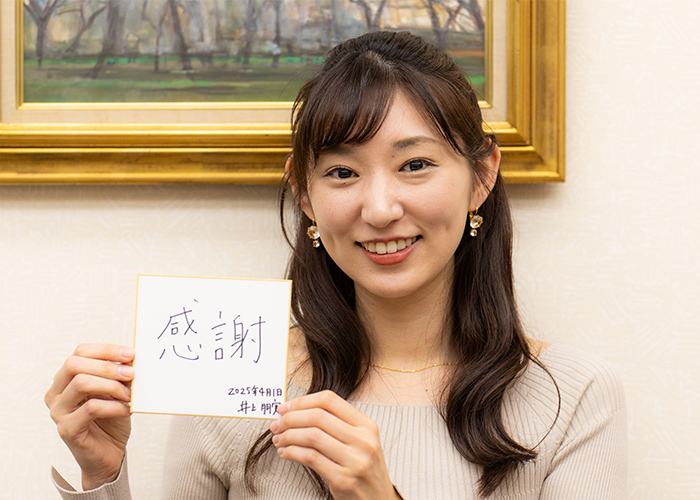

親御さんはお子さんがのびのびできるように、キャンプに行くなど肌で感じる体験を一緒にすることが大事だと思います。演奏会にも一緒にたくさん行ってほしいですね。音楽家を目指すお子さんに限らず、子どもの「やりたい」という気持ちを尊重してあげて、好奇心を伸ばしてあげてほしいです。そのための環境を整えることに加え、子どもがつらくなった時にサポートしてあげるようにするといいのではないでしょうか。私自身、両親にそうしてもらってここまで来ることができたので、本当に感謝しています。

私自身が今までも現在も意識しているのは、目の前のいただいた仕事をひとつずつきちんと対応するということです。その積み重ねが一番大事だと思っています。難易度の高い曲を演奏したいという思いがあっても、目の前のものができていなければ、その先にはたどり着けません。実際、一つひとつきちんと向き合ってきたことが、結果につながっているのかなと感じています。

まさに「できたら次のステップへ」という公文式と同じですよね。答えを見て進めるのではなくて、なかなか進まなくてもいいから同じところを「これで大丈夫だ」と思えるまで解く。それを続けていれば絶対、先に進めます。

体調管理にもとても気を遣っています。疲れたと感じたらまず寝る。食中毒のリスクがある食材もなるべく食べないように気をつけ、栄養バランスの取れた食事を心がけています。ジムにも通い、筋トレもしています。

メンタル的な面で意識しているのは、やはり目の前のことをしっかりやる、に尽きますね。ある方から、演奏するときはカーナビをイメージしなさいと言われたことがあります。ナビが右折を示したら対向車に気をつけながらタイミングをみて右折し、運転を続けますよね。演奏も同じで、その時気をつけることに集中しながら次に進めていくことが大事です。だから緊張したり怖いと思ったりするのではなく、ひたすら目の前のものだけを追っていく。失敗しても次がすぐ来るので、目の前のことをしっかりやるしかないのです。

「怖くなったら息を吐け」ともアドバイスされました。怖くなるほど縮こまってしまうので、息を吐くことに集中しようということです。実際、それを繰り返していると、緊張感はあるもののコントロールできるようになり、ミスは減りました。

経験値によるものかもしれませんが、これからもこうして一つひとつの演奏を大切にしながら活動を続けていきたいと思います。同時にクラリネットの魅力を下の世代に教えていきたいですね。コロナ禍が落ち着いて留学しやすい環境になり、フランスや世界と日本の距離が近くなったと思うので、国際交流のような場もつくれたらいいなと考えています。

|

前編のインタビューから -クラリネットは様々なジャンルで活躍できる親しみやすい楽器 |