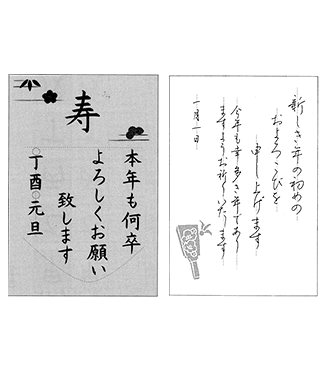

書き初めは平安時代から続く年中行事

新年を迎えると、今年の目標や新たな決意など、ご自身の一年の過ごし方を考えて、前向きな気持ちになる方が多いと思います。

「書き初め」は、年が明けて初めて毛筆で書や絵をかくことで、通常は一月二日に行います。もともとは平安時代の貴族や武士の儀式でしたが、江戸時代、一月二日が農家や商店の仕事を始める日だったことから、その日に書く習慣が始まりました。その後、寺子屋教育の普及と明治以降に学校で習字が必修とされてから、現在のように一般的に広まっています。

公文書写教室では、「ペン習字」「かきかた」「筆ペン」「毛筆」を展開していますが、今回は子どもから大人まで学習している「毛筆」の教材を紹介します。

毛筆教材の特長

- (1)なぞり →(2)文字の部分書き →(3)補助線をもとに文字書き →(4)手本を見て清書 というステップを踏む学習法です。

- すべての教材が半紙サイズの書き込み式教材です。

- 教材はA~Jまで、全部で10教材(各100枚、合計1,000枚のプリント)があります。

- 教材は10枚ごとに「はらい」「はね」「折れ」など課題を設定。全部で100の課題を細かなステップで系統的に構成しています。

- 楷書・行書の基本用筆、字形の整え方、字配りなどを学習します。

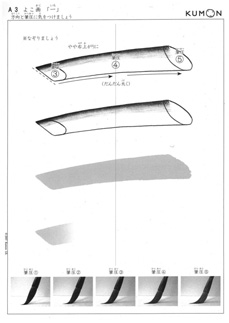

<ヒミツその1> 効果的な「なぞり」学習

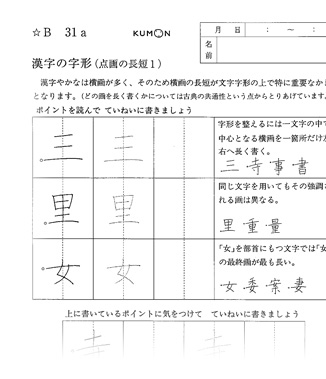

A教材3 |

書道の世界ではお手本を横に置いて書き写す練習法を多く用いますが、公文の毛筆教材では、文字の一部分の基本点画を学習する方法や、薄く印刷された手本を筆でなぞる方法を随所に盛り込んでいます。このため、むずかしさを感じることなく毛筆に取り組め、課題文字が正しい字形で書けるようになります。

例 <A教材1~10>「一」 課題:横画

- 「一」で、横画の筆づかいを学びます。

- 始筆の角度・送筆の方向・終筆の収め方、筆の穂先の通る位置を、薄墨の手本をなぞりながら習得していきます。

- 筆圧(筆で書くときにかける力加減)も1から5まで5段階で表し、具体的な目安を示していることも学習者の方から分かりやすいと好評です。

<ヒミツその2>「自学自習」で進める工夫

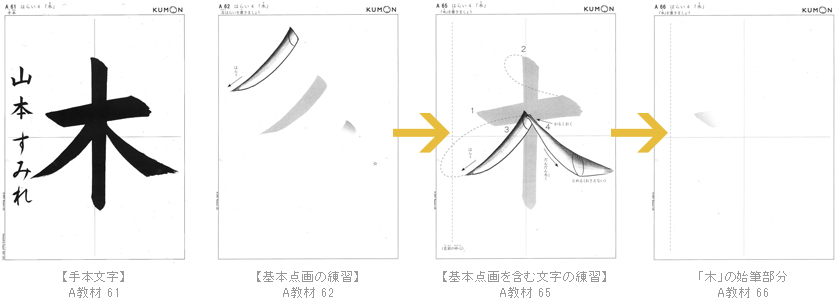

教材は10枚で1セット。10枚で一つの課題を学習します。この10枚の中で、「はらい」「はね」などの点画のなぞり、始筆部分のみのなぞりと、徐々に自力で書けるように構成され、「自学自習」の力が備わっていきます。

1枚目=手本文字/2~4枚目=基本点画の練習/5~7枚目=基本点画を含む文字の練習/8~10枚目=清書

例 <A教材61~70>「木」 課題:左払い・右払い

まずは左払いの練習をします。一番上の左払いは、始筆の位置・穂先の通る位置が示されています。二番目は点画のなぞり、三番目は始筆の部分のみのなぞり、最後は始筆の位置を示すのみでなぞりはありません。63、64番で右払いを学習します。

文字全体をなぞります。筆順・細かな説明・気脈(次画に向かう筆の流れ=点線)が書かれています。

「木」の始筆部分のみが示され、続きは自力で書きます。このあと68~70番で白紙に清書をします。

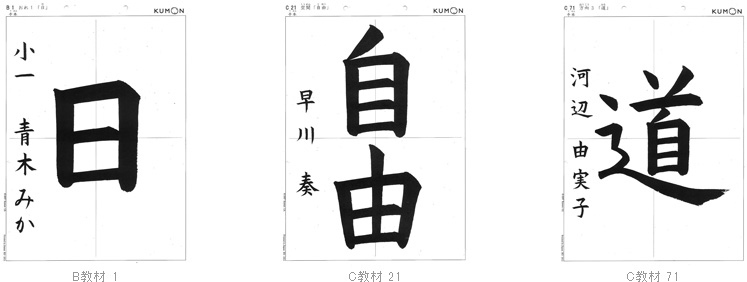

<ヒミツその3> いつのまにか応用力がついている

以前に学習した要素が何度もくり返し出てくることも、この教材の大きな特長です。

B教材1では、「日」でまっすぐ下に折れる「折れ」の練習をします。ここで習得した力は、C教材21「自由」で再度学習(復習)することになります。「自」はC教材71の「道」でも部分的に出てきます。くり返して学習しながら定着を図りつつ、一度身につけた力を新しい課題に生かすことで、初めて書く文字であっても美しく書くことができます。

関連リンク公文エルアイエル「だれでも美文字」のヒミツ その1 筆ペン教材編|KUMON now!「だれでも美文字」のヒミツ その3 かきかた教材編|KUMON now!「だれでも美文字」のヒミツ その4 ペン習字教材編|KUMON now!

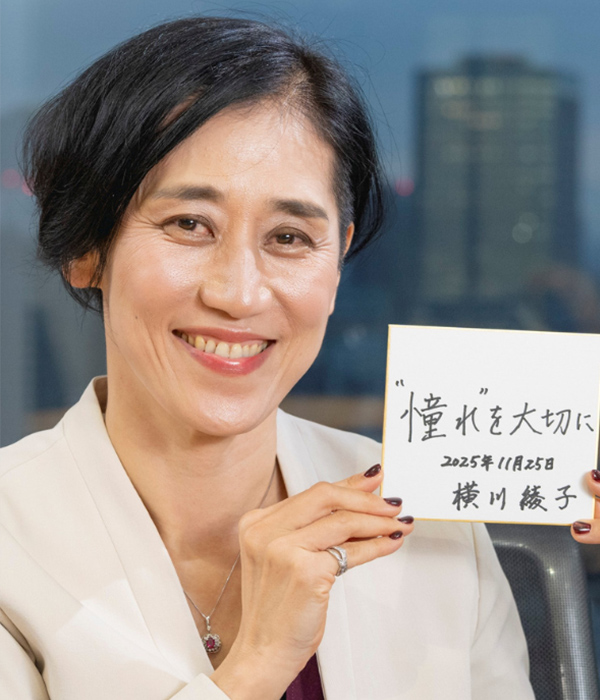

| 書写を通じて、学び続ける楽しさを伝えたい。 書写(ペン習字・かきかた・筆ペン・毛筆) 「心」を伝える手書き文字の良さ、年齢を問わず学ぶことのすばらしさを伝えています。 詳細をみる |