学生が自ら考えるよう

あえて「余白」を残す

いきなりですが、人は「9」がつく年齢の時に人生を考えると思いませんか? 私が英語教育に関わるようになったのは、29歳の時。好きな英語の仕事なら一生続けられるだろうと思い、子ども向けの英会話の講師に転向しました。以降、教える対象者を広げ、現在は明治大学国際連携機構の特任教員として、国際的な教育・研究交流の推進というミッションに対して、職員の方々とプロジェクトごとにチームを組んで活動しています。

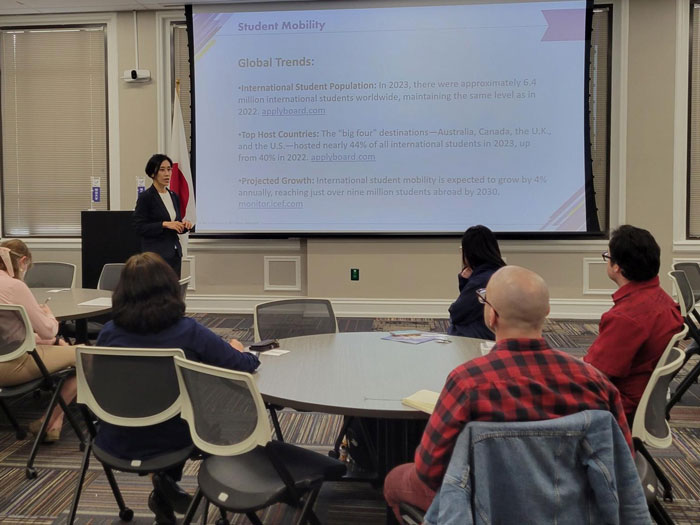

明治大学留学説明会

私が担当するメインのプロジェクトは、「海外留学プレ・ポスト英語プログラム」の開発や運営です。留学を目指す学生や留学を終えた学生向けの、英語力の養成と維持向上のためのプログラムで、特長は4ヵ所すべてのキャンパスの全学年が受講できること。一番人気のTOEIC® L&Rウェビナーは毎回約200人が受講します。以前は対面でしたが、コロナ禍を機にプログラムを全面オンライン化し、すべての学生が教育機会にアクセスできる学習支援の形として定着しています。

ほかにもスキル別講座などある中で、私が最も注力している取り組みのひとつめは「英語学習アドバイジング・オフィスアワー」です。オンラインで25分間、学生の個別相談に乗るもので、2017年に私が明治大学に着任した際に始めました。学生の英語に関する悩みを定点的に知ることができるので、プログラムの改善にも役立っています。

ふたつめは、2021年から実践している「海外大学院出願メンターシップ」です。海外の大学院を目指す学生のために、ビジネス向けコミュニケーションツールのSlackを活用したもので、在校生同士やOB/OGが助言したり経験を分かち合ったりする場となっています。

今年度から開講した、留学生と在学生がともに学び合う国際共修科目の「Meiji Active Global Intercultural Collaborative Learning」、通称「MAGIC-L」は、「海外留学プレ・ポスト英語プログラム」での経験が活きる正規科目です。ここで私は「多言語主義」をテーマに、英語で授業をしています。

こうしたプログラムや科目を履修し、英語力を磨きたいという学生は、学習意欲はもちろん、TOEFL®の目標スコアなど自分で決めた目標があるはずです。私はその目標に向かうための最適かつ最短ルートの材料を学生に提供し、その解釈を伝えますが、細かく指示・管理しないよう心がけています。あえて「余白」を残すことで、学生が自ら考え、行動できると信じています。

TOEFL®への挑戦は

子どもたちにとって「経験の先取り」のチャンス

大学での活動のほか、ETS公認トレーナーとして、全国の教員向けに英語の教授法を教えています。長年研修を実施する中で、先生方の英語力は格段に向上していると感じますし、教材に対する見識がある方も多くなりました。

そんな現場の先生方から、TOEFL Primary®やTOEFL Junior®は、高い評価を得ています。TOEFLはテスト理論に基づいて設計されていますし、題材はカフェテリアでの会話など、場面がリアルに目に浮かぶので評判は上々…なのですが、「自分たちの生徒にはまだ早い。そのレベルに達していない」と、子どもの能力を過小評価してしまう先生方が少なくありません。

ETSトレーナー研修

確かにTOEFL Primary®やTOEFL Junior®のようなテストは、スコアによって現在の能力を評価するツールですが、肝心なのはそれをどう活かすかです。先生方には「テストは“評価”だけでなく“学び”の羅針盤になる」とお伝えしたいですね。

現状を把握して、そのレベルに応じた反復練習も大事ですが、「いまできること」の範囲で学習していたら「できること」しかわかりません。少し上のレベルを学習することで、学習者は「できること」と「できないこと」の見極めができる―― これは、「i+1(アイ・プラス・ワン)」という第二言語習得理論ですが、ちょっとだけ背伸びさせてあげれば、自分のポテンシャルを発見するきっかけになります。

そのひとつが、TOEFL Primary®やTOEFL Junior®にトライさせること、あるいは一緒に解くことです。子どもたちは、「難しいけど面白いな」「ここはなんとなくできたかも」「このタスクは好きだけど、この設問は苦手だな」など、言葉に出さなくとも、心の中で何かしら感じているはず。その感覚を、テストで味わうことができれば、「経験の先取り」ができます。

でも挑戦をさせなければ、その感覚も得られません。先生方は「これ、やってみようよ」と勧めてみて、後で「実はこれはTOEFL Junior®の問題だったんだよね」と種明かしする…といった遊び心をもって指導に臨まれるとお互い楽しいと思います。

憧れのロックグループが来日

英語で話すことはできたが…

私が英語に触れた最初のきっかけは、多くの人と同じように中学の英語の授業でした。中学2年で洋楽に出合い、イギリスのロックバンド、デュラン・デュラン(Duran Duran)に熱中し、人生初の「推し」ができました。彼らが話す英語、歌詞の響き、その世界観すべてに憧れ、それが英語を学ぶモチベーションになりました。

中学3年でハードロックに魅了され、ラット(RATT)というバンドにはまりました。彼らが来日して六本木のディスコでサイン会が開かれると聞き、応募はがきを60枚書いたところ、そのうち1枚が当選! 5人それぞれに英語でメッセージを伝えたくて、英作文を何度も書いて暗記して当日を迎えました。ところが英語で伝えることはできたのですが、返ってきた英語がほぼわからず…。帰国子女と思われるファンは、彼らと仲良くしゃべっていて、ハグまでしている。ものすごく悔しくて、「次の来日までに絶対にわかるようになってやる!」と奮起しました。

1年後に再来日した時は、猛勉強の甲斐があって、めでたく英語で話をすることが実現しました。「彼らの世界の一部になれた!」という感覚を得られ、すごくうれしかったです。やりとりが成立したことが自信にもなりました。英語の音楽はかっこいい、英語の音はかっこいい、英語の文化はかっこいい。その「素朴な憧れ」がずっと自分の原動力になっています。

もうひとつの原体験として、手応えを感じたのは、中学1年の3学期、クラスで英語劇を上演することになり、私が脚本を書いたことです。限られた文法や語彙力でもこんな表現ができるんだと、自己効力感が高まりました。話し言葉は消えてしまいますが、「書く」と自分の英語を眼で確認でき、推敲しながら表現できます。それがライティングのよさで、「書く」ことは今も好きです。

大学は法学部を選びました。英語は大好きでしたが中高で学んでいたので、「せっかくなら大学でしか学べないことを」と考えたんです。実は小学6年の文集では、「夢は検事」と書いていました。幼少期から母に「一生できる仕事を」と言われていたことも影響していたと思います。

卒業後は英語とは関係のない仕事に従事しました。ところが冒頭でお伝えしたように20代最後の年に、「このままでいいのか。一生関わっても苦にならないことは何だろう」とキャリアを真剣に考えるようになり、自分を見つめ直してみて「やっぱり英語だ!」と気づきました。

法学部出身で、専門的な英語教育の訓練を受けていたわけではありません。でもなぜか「できる」という謎の確信がありました。そうして幼児童向けの英会話講師からスタートし、現在に至ります。ただ、自分の経験だけで教えていては危険だと感じ、教えるからには学問的な裏付けをと大学院で英語教授法の修士号を取得。現在、応用言語学の博士号を目指してチャレンジ中です。

|

後編のインタビューから -公文式で育まれる“自分の中のコーチ”とは? |